「十分に寝たはずなのに授業中に眠くなる」のは、睡眠の質が落ちているサインかも。深く眠れているかどうかを見分けるポイントを、睡眠の専門医・下浦雄大先生に聞いた。(文・黒澤真紀、監修・白濱龍太郎先生)

寝ても寝ても眠い…

高校生新聞の高校生読者に睡眠に関する悩みを聞いたところ、「ある程度睡眠時間をとっているのに、学校で眠くなります」(高1)、「どういう状態だと、しっかり睡眠できたと言えるのですか? 何か見分けるコツが知りたいです」(高2)と声が寄せられた。睡眠をとっているつもりでも、日中の眠気やだるさを感じる高校生は少なくない。

脳も体も休めているか?

下浦先生は、睡眠の質は「眠りについてから4時間以内に『深睡眠』が十分とれているかどうか」が大事だという。「体を揺すってもなかなか起きず、脳の活動が低下し、脳も体も休息している状態です」

昼食後に必ず眠くなる、布団に入ると即寝落ちする、電車の座席で居眠りするなどの状態の人は、深睡眠がとれていない可能性がある。

「日中の集中力」が判断基準に

しっかり質のよい睡眠ができたかどうかは、「学業や部活動など、日中の集中力が維持できているかどうかを一つの目安にするとよいでしょう」

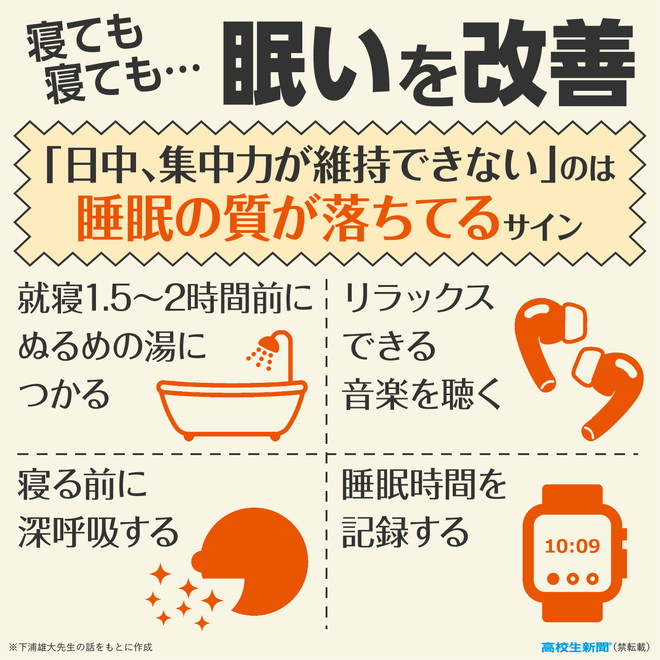

脈拍もヒントになる。「スマートウオッチでの睡眠時間の確認は心拍数を基に評価しており、睡眠時間の把握におすすめです。ただし、深い眠りかどうかの評価は不正確なことが多いので、『何時間眠れたか、何度目が覚めたか』などを調べる程度にしておくのがよいでしょう」

眠りの質を上げるには、「就寝の1時間半~2時間ほど前に、39~40度くらいのぬるめのお湯につかる」「リラックスできる音楽を聴く」「寝る前に深呼吸する」のがオススメだ。

睡眠の質は「日中の過ごし方」に現れる

ただし、下浦先生は「必要な睡眠時間に足りない分が少しずつ積み重なり、疲れや集中力の低下などに影響を与える睡眠負債に関する研究結果によると、『眠気がない=休めている』とは限らない」という。

「睡眠の質を正確に測るのは本来とても難しいのです。毎晩脳波を測定できたとしても、データから“自分に必要な睡眠時間”が導き出せるわけではありません。あくまで目安にすぎないのです」

睡眠時間をメモして記録

睡眠時間を記録すると、自分が睡眠で休めているか体の状態が分かるヒントになる。下浦先生は二つの方法を薦める。一つ目は、眠れるだけ眠る日を3~7日ほど設け、睡眠時間をメモするやり方だ。

「最初の1〜2日はいつもより長く眠るかもしれませんが、3日目以降は自然と一定の時間に落ち着いてくるはず。自分の必要な睡眠時間の目安にするとよいでしょう」

スマートウオッチで睡眠時間を確認

2つ目は、心拍数を計測できるスマートウオッチの活用だ。製品によっては、病院で行う検査と近い精度で入眠から起床までの流れを記録できる。

「起きていた時間と眠っていた時間にだけ着目してください。記録とあわせて、翌日の授業中の集中力などもあわせて見ていくと、自分のリズムがつかめてきます」

「寝ているのに眠い」のは病気が隠れているかも

日中の強い眠気や集中力の低下が数日間にわたり継続し、授業や活動に支障が出ている場合は何らかの睡眠障害が隠れている可能性もある。

「睡眠時無呼吸症候群のように、本人が気づきにくい睡眠の病気が隠れている場合も。“寝ているのに眠い状態”が続くときには、睡眠外来への相談を検討してください」

編集部にあなたの声が届きます

この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひ、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。

下浦雄大

RESM新東京スリープメディカルケアクリニック副院長。専門は循環器内科。日本睡眠学会総合専門医・産業医。山梨大学医学部卒業。