2026年度入試の一般選抜シーズンが迫ってきている。国公立大学の志望動向について、河合塾教育研究開発本部で主席研究員を務める近藤治さんに聞いた。(野村麻里子)

国立・公立で志望に差は見られず

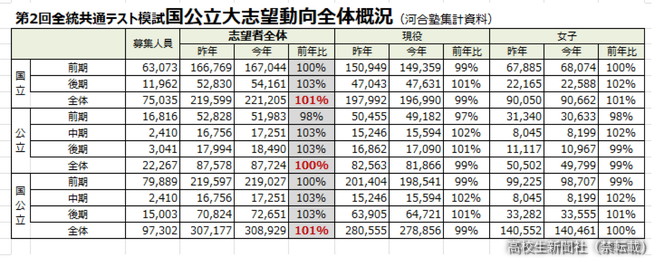

河合塾による「第2回全統共通テスト模試」の集計データ(8月実施)では、国公立大の志望者数は前年度比101%とほぼ変わらない。24~26年の受験生人口はほぼ横ばいで、27年からまた下がる。

25年度入試は、公立が国立より人気があった。25年度の大学入学共通テストで初実施となった「情報Ⅰ」は、国立はほぼ必須だったが、公立の導入状況は半分程度。「6教科8科目受験に自信がない人や平均点が上がった共通テストで失敗した人は、少ない科目で受験できる公立を選ぶ傾向が見られました」

現段階では国公で志望状況の差はない。「ですが、26年度の共通テストが難化した場合は、科目負担が少ない大学が多い公立大学の人気が高まるかもしれません」

東大の志望者減、安全志向が垣間見え

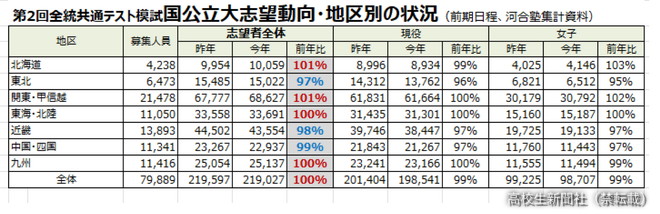

地区別で見ると、東北97%、近畿98%と若干減少しているものの、志望状況は例年並み。

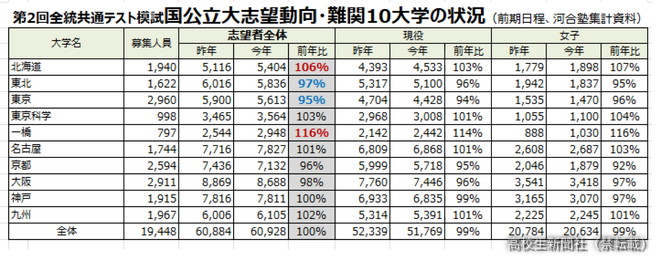

個別大学を見ると、東京大が95%と減少が目立つ。理科三類以外の各科類で第1段階選抜の通過ラインが引き上げられた影響で、25年度入試でも1000人ほど志願者が減った。

「26年度入試の受験生は極端な強気傾向は見られず、東大は敬遠しがちな様子。最近の傾向を見ると、頑張って上を目指すよりも、そこそこ頑張れば入れる大学はどこかを考える受験生が多いのかもしれません。ただし、夏の段階のデータなので、これから先増えていく可能性はあります」

一方で、北海道大学106%、九州大学102%など、エリア内の最難関を目指す動きもある。「東大は日本のトップ。地方の優秀な受験生が、東大受験を避けて旧帝大を狙う動きが出ているようです」

東北大は、英教育誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)による大学ランキング日本版で5回連続首位、文科省による「国際卓越研究大学」の第1号に選ばれるなど、注目が集まっているが、志望者は前年比97%だった。「数値には表れていませんが、関東地区からの受験生が増えています。東北大を目指す東北地区の受験生は、関東の受験生が増えて受験しづらい状況が生まれているかもしれません」

一橋大の人気が突出

なかでも、一橋大が116%と大幅な伸びを見せている。「このレベルの大学で、新学部を設けたり、入試科目を変えたりしているわけでもないのに、ここまで増加することはあまりありません」

要因にあるのが、法・経済・商、社会、データサイエンスなどの「社会科学系」の人気上昇。「一橋大と言えば、社会科学系の大学の名門。東大を避ける傾向とあいまって、志望者数が増えていると考えられます」

京都大も96%と少し減少傾向だが、ここ数年増加傾向だったため、「反動が出た結果だ」という。

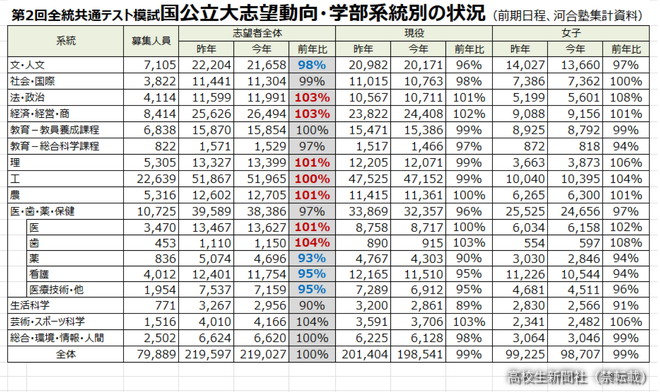

社会科学系が増加傾向

学部系統別で見ると、文理それぞれの志望者数は昨年と比べ大きな変化はない。3~4年前は、理系が増え、文系が減少していた。文系の中では法・政治103%、経済・経営・商103%など、社会科学系が増えている。

文・人文は98%と微減だった。「女子の受験生が多い系統です。ここ数年、女子は顕著に減っています」

看護など資格志向が薄まり

理系は、ほぼ前年並み。医療系は、最難関の医学部医学科が微増の101%、歯学は4年連続で増え104%。一方で、薬93%、看護95%、医療技術・他95%はかなり減少傾向を示している。

「資格志向が薄まっています。景気がそんなに悪くない、就職状況が悪化していないと、実学系の社会科学、工学、農学の人気が出ます。不況になると、家政、看護など医療、教員養成といった資格に結びつく学部系統が増えます。受験生の目には、今はそんなに不況だと見えていないようです」

一番関心がある学部を選ぼう

注意したいのは、受験生が就職活動をする4~5年後、「不況じゃない状況が続いている」とは限らない。2008年に起きたリーマン・ショックでは、売り手市場が一転、内定取り消しが続出し、2010年大学卒業者の就職率は60.8%まで減少した。

「就職に有利だと思って進学しても、今後どうなるかはわかりません。将来を考えるのは大切ですが、とらわれ過ぎてもよくない。例えば『友達が経済学部を受験するから自分も同じようにしとこう』など、周りを見て考えるのでなく、自分自身が興味関心をもてる学部を一番に選ぶようにしましょう」

こんどう・おさむ

学校法人河合塾 教育研究開発本部主席研究員。河合塾入塾後、教育情報分析部門で大学入試動向分析や進学情報誌の編集に携わる。教育情報部部長、中部本部長などを経て、2021年4月から現職。情報発信や講演も多数実施。