来年1月の2026年度大学入学共通テストは難化が予想されている。河合塾教育研究開発本部で主席研究員を務める近藤治さんに、昨年度の傾向を振り返ってもらいつつ注意点や対策を聞いた。(野村麻里子)

25年度は新課程対応、変更続々

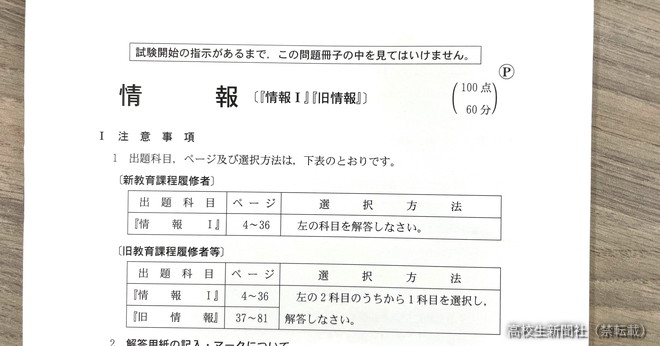

25年度の大学入学共通テストから、改訂された学習指導要領に基づく新課程に対応。新科目「情報Ⅰ」が加わり、7教科21科目になった。国語と数学②では、試験時間が10分延長。現代文の大問が1問増え、英語リーディングの大問数が6問から8問になった。

「点が取りやすい」前年度から一転、難化の予測

「25年度は形式上の変化は多かったものの、点が取りやすかったです。おそらく作問で配慮をしたのでしょう」。国公立大志望者を中心とする6教科8科目の受験者平均(1000点満点、河合塾推定)は、文系が631.1点で得点率63.1%(昨年比2.3ポイント増)、理系が643.8点で得点率64.4%(1.2ポイント増)と上昇した。「26年度は難しくなるでしょう。受験生は覚悟してほしい」

出題形式はほぼ固定されている。過去問、問題集や参考書、共通テスト対策の模擬試験などで、いろいろなバリエーションの問題に当たり、慣れていくのが重要だ。

「リハーサルの日」を設けよう

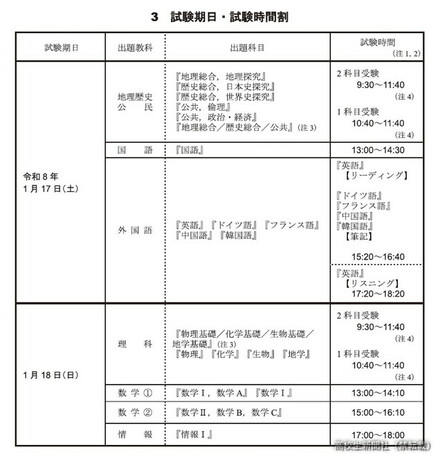

近藤さんは、「本番までに2日間、共通テストの時間割通りに過ごすリハーサルの日」を作ることを勧める。「問題を解くのは体力がとても必要。試験時間と、科目の合間の休憩をどう使えばよいのかを体験する必要があります」

「模試を受けているから大丈夫」と思っている受験生もいるかもしれないが、模試と共通テストでは時間割が大きく異なる。一日で全教科を行う模試は、科目間の休憩時間は短時間。だが、共通テストは50~80分と長く設定される上、朝から晩まで長く拘束される。「さらに、模試は学校で行われる場合も多い。慣れていない外部の環境で、“共通テストの体内時計”を一回経験しておいてほしい」

リハーサルの日に解くのは、本試の過去問や模試の過去問、共通テストの問題集でもよい。場所は、実際の会場に行くわけにはいかないため、図書館や予備校などを活用しよう。

12月に入ったら試してみて

浪人生は共テの経験がある。「休憩の間、前の教科での失敗が頭をぐるぐるめぐったり、何も手がつかなくなったりしたといった反省をもとに挑めるが、現役生はそうはいかない。だからこそリハは大切」

実施するのは12月に入ってからがおすすめだという。「ちょうど一カ月前にやってもよいかもしれないですね」

こんどう・おさむ

学校法人河合塾 教育研究開発本部主席研究員。河合塾入塾後、教育情報分析部門で大学入試動向分析や進学情報誌の編集に携わる。教育情報部部長、中部本部長などを経て、2021年4月から現職。情報発信や講演も多数実施。