新入生は、「大学受験なんてまだまだ先」と考えているだろう。しかし、今から入試の種類や仕組みを知っておくと、大学受験の際に後悔せずに済むのだ。進路指導アドバイザーの倉部史記さんに、新入生が押さえておくべき大学入試の情報を聞いた。(黒澤真紀)

入試の種類と内容を知っておこう

―大学入試の種類を教えてください。

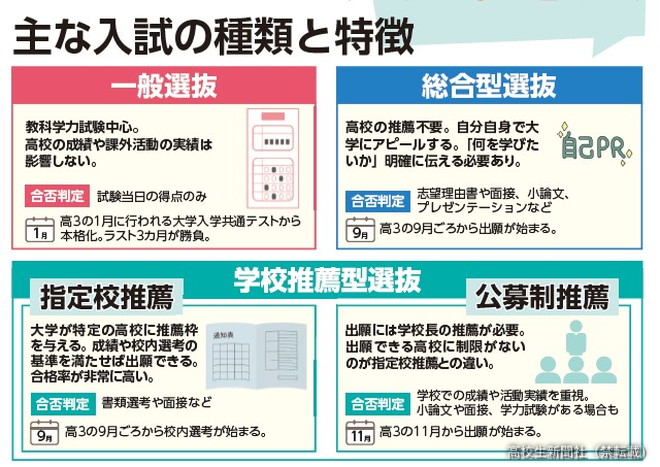

大学入試には、「一般選抜」「指定校推薦」「公募制推薦」「総合型選抜」の主に4つの方式があります。高1の4月時点では、それぞれがどのような入試制度なのかを大まかに知っておくことが大切です。

一般選抜は、主に大学入学共通テストや各大学の教科学力試験を受けて合否が決まる方式です。

「指定校推薦」と「公募制推薦」は、「学校推薦型選抜」と呼ばれる入試制度に含まれます。「指定校推薦」は、大学から高校に推薦枠が与えられる入試です。校内選考を経て、高校から推薦を受けて出願します。書類選考や面接で合否が決まり、合格率はかなり高いです。

「公募制推薦」は、一定の成績基準を満たせば全国の高校生が応募できます。こちらも書類選考や面接があるほか、学力試験が行われるケースもあります。

総合型選抜は、面接や小論文、プレゼンテーション、活動実績などをもとに選考される方式で、教科学力よりもそれぞれの大学のカラーに合っているかや、意欲が重視されます。

入試方式を早く決めすぎると危険?

―どの入試方式で進学するか、高1のうちから決めた方がよいのでしょうか?

指定校推薦を狙っていたものの、それまであった「枠」がなくなったり、総合型選抜を目指して課外活動に力を入れていたものの思うように成果が出なかったりしたとき、受験科目の対策が十分にできない場合があるからです。

学校推薦型選抜や総合型選抜での進学を前提に高校生活を送っていると、受験直前に一般選抜への切り替えが難しくなるのでおすすめしません。

「受験ありき」の行動は避けて

―高1時点では、何を意識して勉強すればよいでしょうか?

適度に入試を意識するのは大切ですが、受験ありきで行動を決めるのは避けたほうがいいでしょう。部活や学校行事など、「高校生活で本当にやりたいこと」をできなくなってしまいます。

入試方式に関わらず、学校の勉強はバランスよくしっかりやった方がいいです。途中で進路が変わっても、基礎をしっかり固めておけば、どんな選択をしても対応できます。

「大学で何を学びたいのか」「将来どんな仕事に就きたいのか」を考えながら、「どんな進路の可能性があるのか」を広く知り、勉強の習慣をつけることを優先しましょう。課外活動や部活動、委員会活動など、さまざまな活動に積極的にチャレンジしてください。

大学受験は長期戦。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。