大学に入ってから「なんか違ったかも……」と思うことって本当にあるの? 難関大にこだわりすぎて浪人したり、滑り止めに進んでモチベが上がらなかったり……大学選びでありがちな“後悔”と、その乗り越え方を大学ジャーナリストの石渡嶺司さんに聞きました。失敗しないために、高1・高2の今からできることも紹介します。

自分の希望と学べる内容のミスマッチに注意

―大学入学後、「大学選びを失敗したかも……」と後悔しがちなのはどんな場合ですか?

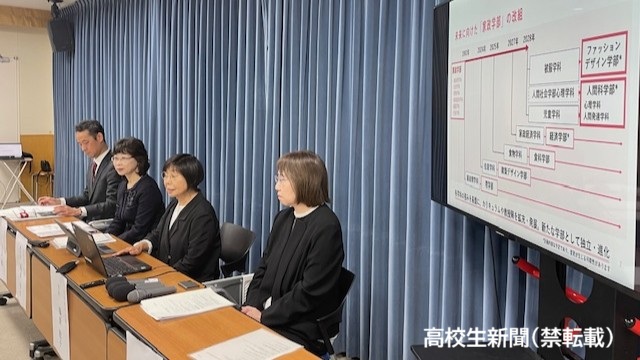

大学で学べる内容が、「自分の思っていた内容と違った」「自分には合わなかった」と後悔するケースは多く見聞きします。特に情報系学部は、プログラミングなどの技術を身につけるのを重視しているのか、文系の人でも学べる内容が中心なのか、大学によってカリキュラム編成が大きく異なるため要注意です。

医・歯・薬系をはじめ、国家資格を取るのを前提としたカリキュラムが組まれている学部では、勉強が大変で留年してしまうケースや、国家試験に不合格となってしまうケースもあります。

浪人は長くても「2年まで」

―大学選びでよくある失敗例は?

まず挙げられるのは、難関大に合格するのにこだわりすぎて、何年も浪人してしまうケースです。就職を考慮すると、浪人と留年を合わせて2年までなら新卒採用で不利になる場合は基本的にありませんが、3年以上になると不利になる場合もあるため、浪人は長くても2年までが目安になります。

医学部や芸術学部志望で浪人する人は多いですが、家庭の経済状況なども考慮して、「この期間までに結果を出せなければ方向転換をする」と決めておいた方がよいでしょう。

「滑り止め」でモチベ下がる場合も

―いわゆる「滑り止め」の大学だけに合格した学生が後悔を引きずるケースを聞きます。

滑り止めに入学後、モチベーションが低下してしまうケースはよくありますね。入学直後に気持ちが落ち込むのは仕方ないですが、「自分はこんな大学に入るはずではなかった」気持ちを長く引きずると、勉強にも身が入らず、友達づくりにも消極的になり、大学生活全体が無意味に感じられる原因にもなります。

―滑り止めに入学する場合、どうすれば大学生活を有意義にできるのでしょうか?

入学した大学で打ち込めるものを見つけるように意識を切り替えるか、どうしても悔いが残るのであれば退学して別の大学を受験し直すのを検討するか、いずれの場合でも自分で主体的に道を切り開いていくのが大切です。なお、大学3年次から他大学に編入するルートもありますが、これを希望する場合は編入学試験に向けた準備が必要になります。

大学選びは「加点法」で

―大学選びを失敗しないよう、高校1・2年生がやるべきことは?

まず、「進路について自分なりに考える」意識を持ちましょう。高校で進路関連の講演などが行われる際は、自分にとって役立つ情報を入手する姿勢で、積極的に参加してみてほしいです。

大学選びにあたっては、減点法ではなく加点法で考えるのをおすすめします。減点法で考えると多くの大学が希望に合わないように見えてしまいますが、「この大学はここがよいからプラス1」と加点法にしていくと、より自分の希望に合った大学を見つけ出せます。

情報収集に図書館を活用しよう

―進路について考えたり調べたりする際に、おすすめの方法はありますか?

高校の図書室や地域の図書館を積極的に活用しましょう。高校の図書室には、高校生向けの進路関連のガイドブックが多数用意されているので、読んでみると進路選択や大学入学後の学びについての考えを深めるのに役立つはずです。

志望学部がある程度絞られてきたら、図書室や図書館の司書の人に「○○学部を志望しているのですが、高校生でも読める入門書を教えてください」とお願いすると、自分に合った本を紹介してもらえます。本を通じて視野を広げ、志望学部・学科への理解を深めていきましょう。

-

『夢も金もない高校生が知ると得する進路ガイド』(星海社新書、本体1450円)

20年以上にわたって日本全国の大学を取材し、進路選びから就職活動に至るまでを知り尽くした石渡さんが、進路にまつわる高校生のお悩みを一挙解決! 大学進学から高卒就職まで、「損しないための」進路選びを徹底解説した1冊。

石渡嶺司さん

いしわたり・れいじ。大学ジャーナリスト。東洋大学社会学部卒。編集プロダクションなどを経て、2003年から大学・就活を主なテーマに取材・執筆を開始。高校での進路講演は年間で100回程度に上る。著書は累計35冊・70万部。全国の高校で年間100回以上進路講演を行う。