「夜、布団に入ってもなかなか寝られない……」なんて悩みを抱える人はいないだろうか。光やストレスなど、原因はさまざま。睡眠の専門医・下浦雄大先生に、夜ぐっすり眠るための工夫を聞いた。(文・黒澤真紀、監修・白濱龍太郎先生)

夜なかなか寝付けない…

高校生新聞の高校生読者に睡眠に関する悩みを聞いたところ、「夜ベッドに入ってもなかなか寝られず、朝起きるのもつらいです。睡眠薬もあまり効きません」(高3)、「スマホを見ずに布団に入っても、5時間近く眠れず困っています」(高3)などの声が寄せられた。眠りたいのに眠れないのは苦しい。どうすれば改善できるのだろうか。

思春期は「睡眠ホルモン」が減少

下浦先生は、「思春期には、睡眠に深く関わるホルモンのメラトニンが分泌され始める時間が遅くなるため、眠気のタイミングも自然と後ろにずれていきます」と話す。「夜に眠くならないのに翌朝は早起きが必要な生活が続くと、寝つけなくなる流れができやすくなります」

学習環境の影響も大きい。「夜遅くまで塾の明るい教室で過ごすなど、夜間に明るい環境に長時間いると、脳がまだ昼間と認識してしまい、寝つきを悪くする原因になります。夕食や入浴を終える頃には深夜。帰宅後に復習するとなかなか眠れません。朝早く登校する生活の中で、睡眠時間が削られ続けてしまいます」

朝に光を浴びて体内時計をリセット

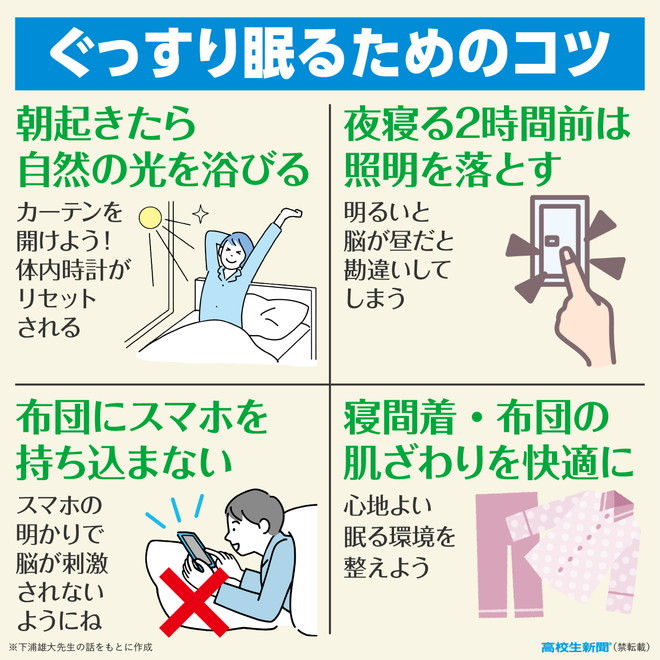

入眠しやすい体内リズムをつくるには、朝の習慣が重要だ。「朝起きたらカーテンを開けて自然の光を浴びてください。体内時計がリセットされ、夜に眠気が訪れるタイミングも整ってきます」

夜の光の使い方にも注意したい。「部屋の照明が明るすぎると、夜なのに脳が昼と判断してしまいます。学習には便利でも眠りには不向き。遅くとも寝る2時間前には照明を落とし、静かな環境で過ごしてください。スマートフォンも、布団に入る前には手放す工夫が必要です」

心をほぐす習慣を取り入れて

眠れない背景に、心の負担が関係しているケースもある。「眠れない状態の裏には、大きなストレスや緊張が隠れているかもしれません。無理に寝ようとせず、心身をほぐす習慣を取り入れてください」

具体的な睡眠前ルーティンとして下浦先生は、まず明かりを落とし、室内の温度や湿度を整えるよう薦める。強い香りや音も避けたほうがよい。特に人の声には注意が必要だ。

寝間着や布団の肌ざわりを快適にし、足元ははだしにするとリラックスしやすくなる。布団に入ったら「腕が重たい」「足が温かい」など感覚に意識を向ける自律訓練法や、手を握って開く、足に力を入れて抜くといった緊張と脱力を繰り返す筋弛緩(しかん)法も睡眠を促す。「はじめは慣れずに困るかもしれません。しかし毎晩続けてみて、眠る準備が整えば、無理に眠ろうとしなくても、自然と眠気が訪れるようになります」

生活に支障が出たら病院へ

「眠れない状態が長く続き、授業中に起きていられない、単位の取得が難しくなるなど生活に支障が出てきた場合は、一人でがまんせず、早めに睡眠外来に相談してください」

編集部にあなたの声が届きます

この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひ、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。

下浦雄大

RESM新東京スリープメディカルケアクリニック副院長。専門は循環器内科。日本睡眠学会総合専門医・産業医。山梨大学医学部卒業。