「朝型になりたいのに起きられない」と、受験を控える高校生から悩みが届いた。体内時計の仕組みや、朝にスイッチを入れる方法を知れば、少しずつ朝型に近づけるかも。睡眠の専門医・下浦雄大先生に朝型にするためにできることを聞いた。(文・黒澤真紀、監修・白濱龍太郎先生)

朝型にするにはどうすれば?

高校生新聞の高校生読者に睡眠に関する悩みを聞いたところ、「受験生なので、朝型の生活にしたいのです。ですが、夜早く寝られず朝早く起きられません。朝型になるには、どうすればいいでしょうか︖」(高2)と声が寄せられた。受験をきっかけに朝型の生活に切り替えたいと考える高校生は多いが、どうすればよいか。

体内時計は「調整」が必要

下浦先生は、「朝型・夜型の傾向ははっきりと存在します」という。体内時計のリズムには個人差がある。「朝型の人はリズムが短いため、前日より早い時間に眠くなりやすく、夜型の人はリズムが長く、だんだんと遅い時間に眠くなっていく傾向があるんです」

体内時計の平均的な周期は、24時間よりわずかに長く、放っておくと夜型へとずれていくのが自然な流れだ。「社会生活に合わせて24時間周期を維持するには、光や食事、運動など、外からの刺激による調整が必要です」

夜型→朝型は努力が必要

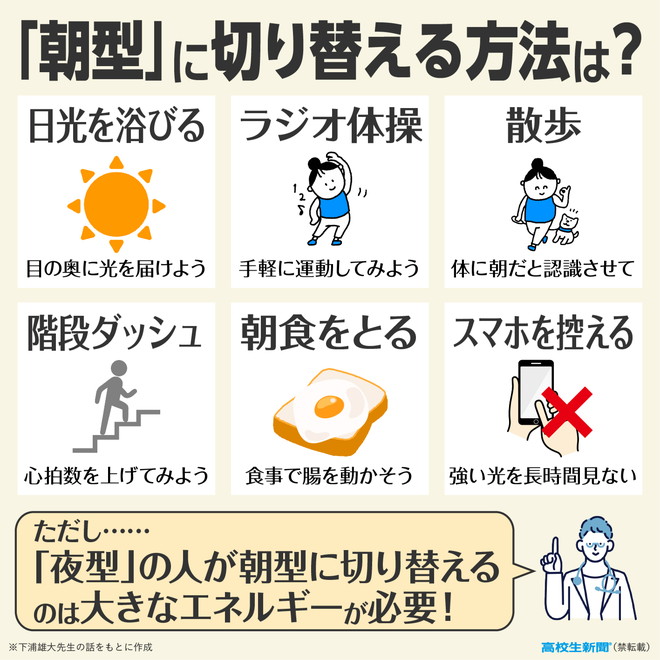

そもそも、体質的に夜型寄りの人が無理に朝型へ切り替えるのは大きなエネルギーがいると知っておこう。

「朝型にするのは努力が必要だと理解した上で、自分を責めすぎないでください。夜のほうが集中できるなら、自分に合った勉強スタイルを選ぶのもひとつの方法です」

普段の生活では「どちらが正しい」ではなく、「今の生活に合った型はどちらか」を基準にして構わない。

朝に動いて心拍数を上げると◎

試験日が近づいたら、朝型に寄せる工夫をしてみよう。「朝起きた時に日光をしっかりと浴びて、目の奥まで光を届けてみましょう。ラジオ体操や階段ダッシュ、散歩などで心拍数を上げると、体は「朝だ」と認識しやすくなります」

朝食をきちんととれば腸が動き出し、体内時計が整いやすい。夕方の16時以降は昼寝を避け、スマートフォンなどの強い光を長時間見ないようにしてほしい。

「夕方眠い」人は病気の可能性

毎日十分に寝ているにもかかわらず、体内時計の働きによって眠気が最も起こりにくいはずの16~18時の時間帯に強い眠気が続く場合は、単なる夜型傾向ではなく深刻な睡眠不足や疾患の可能性もある。

「1日だけでなく、数日続けて夕方以降に強い眠気がある場合、睡眠の病気を疑ってみてください。生活に支障を感じたら、睡眠外来に相談してもらいたいです」

オンラインで自分の型をチェック

自分が朝型か夜型かをチェックするには、どうすればよいか。下浦先生は国立精神・神経医療研究センターが翻訳・作成した「ミュンヘンクロノタイプ質問紙(MCTQ)」(https://mctq.jp/q/top.php)を紹介してくれた。「朝型・夜型の傾向を簡単に判定できるオンラインテストです。自分がどの型に近いかを確認できる質問紙が公開されており、一般成人約4000人のデータと比較もできますよ」

編集部にあなたの声が届きます

この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひ、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。

下浦雄大

RESM新東京スリープメディカルケアクリニック副院長。専門は循環器内科。日本睡眠学会総合専門医・産業医。山梨大学医学部卒業。