「起立性調節障害の友人をサポートしたいが、何をしたらいいのか分からない」という声が編集部に寄せられた。何より大切なのは、「病気」だと理解することだ。支え方のヒントを、起立性調節障害に詳しい医師・山分銀六先生(やまわけ・ぎんろく、大阪医科薬科大学病院小児科)に聞いた。(木和田志乃)

「なぜ私が…」メンタルが落ち込む病気

―起立性障害になった患者さんが困っていることは何ですか。

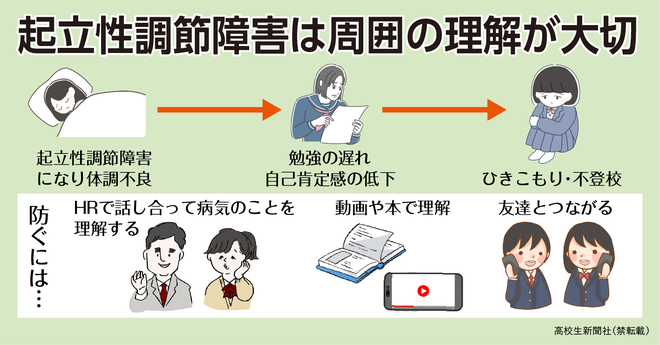

起立性調節障害になると、体調が悪くて友達と遊べず孤立したり、勉強に集中できず学業が遅れたりすることがあります。その結果、「自分はなぜこの病気になったのか」と悩み、自己肯定感が下がり、症状が悪化する場合があります。

学校に遅刻していっているのに元気そうにしていると、周囲から「怠けている」と誤解されやすいです。周囲に理解されないと学校に行きづらくなり、不登校、ひきこもりにつながることがあります。このような事態を防ぐためにも、周囲の理解が大切です。

動画やマンガで病気を理解して

―病気を理解するためにできることはありますか。

最近では、メディアでも体験談が紹介される機会が増えました。日本小児心身医学会が監修する「起立性調節障害~クラスメートに知ってほしいこと~」というYouTubeでは、起立性調節障害を解説する動画が配信され、友人が病気を理解するために役立つと思います。

また、起立性調節障害患者の実話を元にした映画『今日も明日も負け犬』が制作されました。実際のつらさは本人以外にはわからないこともありますが、これらの作品で理解を深められます。

友達との関係が改善につながる

―患者本人に直接話を聞いてもいいですか。

クラスメートに理解されずに悩んでいた患者さんが、ホームルームで自分で病気を説明する機会を得た例があります。その後、学校に行くと温かく迎えてくれるようになり、登校しやすく、休みやすくもなったそうです。本人が嫌がらなければ聞いてください。

―友人が起立性調節障害を患っている場合、どんなサポートができるのでしょうか。

起立性調節障害の患者さんにとって、友人の存在は症状の改善に大きく関わります。そのため、起立性調節障害の友人とつながってあげることが一つです。例えば授業に参加できなくても、部活だけでも参加してもらうなど、友達との関係を維持してください。

山分銀六

やまわけ・ぎんろく 大阪医科薬科大学病院小児科専門医。起立性調節障害について専門的治療を行う。