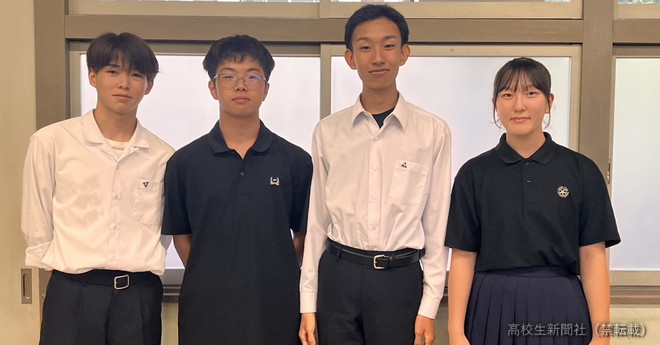

校舎の壁を見ると、100匹以上のカメムシがうじゃうじゃ……吉城高校(岐阜)では、毎年大量発生するカメムシに悩まされていた。「勉強に集中できない」状況を改善しようと、理数科の3年生4人が「撃退法」を研究した。

「カメムシのせいで集中できない!」

「カメムシのせいで学習に集中できない…!」頭を悩ませる学校生活が続いていた。

厳しい寒さの冬の間、隠れ場所を求めて窓のサッシの隙間から室内に侵入する。「ロッカーを開けた瞬間に中に居てびっくりしました」(内田菜月さん)。

暖かくなる春になると校舎内に隠れたカメムシがぞろぞろと出てきて、廊下や教室の窓につき、床を歩きまわる。「秋になると、多い時には校舎の壁に100匹以上がくっついています。廊下や教室内を飛び回るんです……」(内田さん)

撃退法を探究のテーマに

同校4人が2年4月から、理数探究の活動として「カメムシの撃退法」をテーマに研究に取り組んでいる。飛騨地方に生息するカメムシの習性を調べ、侵入を防ぐ方法を探るのを目的とした。

「校舎から1匹でも多く減らせたら、という思いで始めました」(内田さん)

「歯磨き粉」に手応え

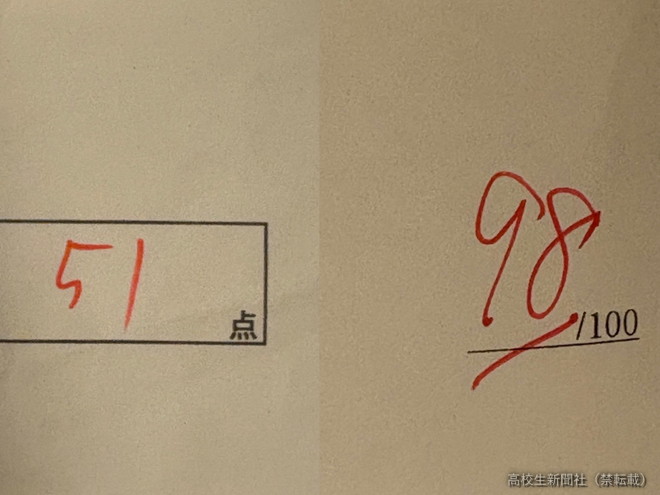

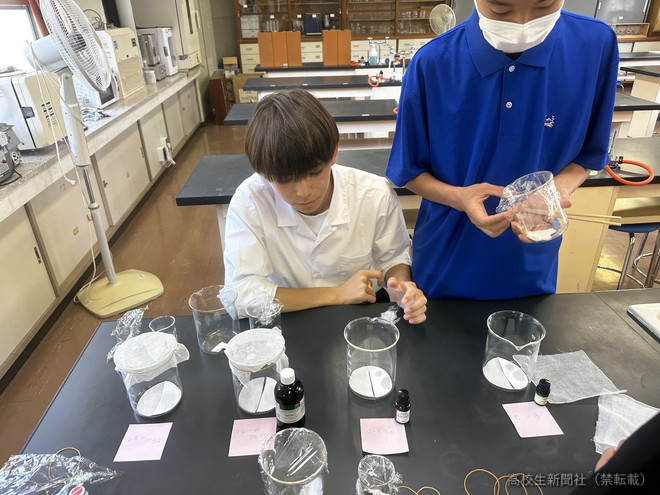

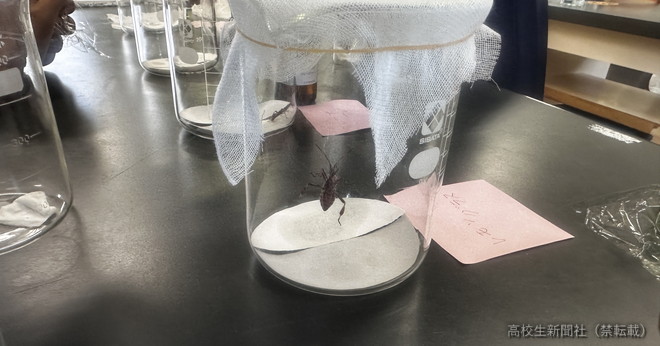

まず、校内で見かけるカメムシの種類や行動を観察した。そのうえで、先行研究をもとに、カメムシが嫌うとされる匂い成分の効果を検証。ミントやハッカの葉、歯磨き粉などを用いて、ビーカーの中で忌避反応があるかどうかを試した。

特に明確な効果が確認できたのは歯磨き粉だった。ビーカー内に塗布すると、カメムシが寄りつかなくなる様子が見られたため、校舎の窓枠に実際に塗布して実験したところ、その周辺でのカメムシの出現数が減少する傾向が見られた。

「身近にあるものでも十分効果が出せるとわかり、手応えがありました」(池田知應さん)

ミントは効果が薄い?

研究の途中では、理論と実際のずれに直面する場面もあった。ミントやハッカの匂いは嫌がるはずなのに、校内に植えたミントでは期待した効果が見られなかった。芳香はあるものの、持続力や濃度の問題で撃退につながらなかったと考えられた。

観察と繰り返しの実験で、歯磨き粉は香りの持続時間が長く、入手しやすく扱いやすいという利点があるとわかってきた。「使いやすさも含めて考えると、歯磨き粉の有効性が浮かび上がってきました」(田中太智さん)

次は「引き寄せて撃退する」研究へ

現在は活動を次の世代に引き継ぎ、2年生5人が引き続き歯磨き粉の効果検証を行っている。加えて、「カメムシが好むものを校舎の外に設置し、屋外で吸引することで室内への侵入を防ぐ方法」も模索中だ。

防虫剤を提供してくれる企業との連携も始まり、今後はより実践的なカメムシ対策の確立を目指して研究を進めていく予定だ。

-

探究活動のヒント

【何が身についた?】次に生かす力、継続力、計画力がついた

私たちは、探究活動の中で、数多くの実験と試行錯誤を繰り返しました。その過程で自らを振り返り、次に生かす力や継続力、計画力がついたと感じます。共に大学進学を目指す仲間との探究活動で身につけた力は、今後大学に進学してからの研究活動にも大いに役立つと思います。(田中さん)

【探究で大事なことは?】興味を軸にリサーチしてみる

一番大切にしてほしいのは、興味があることや詳しく知りたい分野について調べること。「どうしてこうなるのか?」などどんどん疑問が生まれ、深い探究につながると思います。(中川大智さん・3年)

【テーマを見つけるには?】身の回りの疑問に目を向けて

気になる分野のほかにも、身近にある疑問について探究するのも一つの方法。既存のテーマをもっと深掘りすることもよいと思います。既存のデータを利用して、自分たちの疑問解決に結びつけることができるだからです。(中川さん)