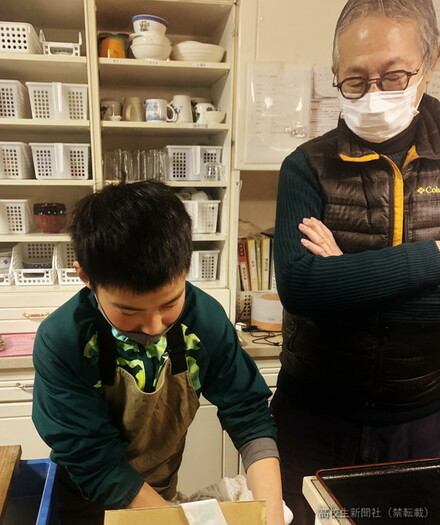

河本陽向さん(兵庫・飛鳥未来きぼう高校神戸元町キャンパス2年)は、小6から「包丁研ぎ」がライフワークだ。これまで研いできた包丁は3000丁を超える。職人さながらに包丁を研ぎ続ける理由を語ってもらった。(文・中田宗孝、写真・本人提供)

切れ味良くなるってカッコいい!

小5のときに刃物の研ぎを初体験して「刃の切れ味が良くなるのがすごくカッコいい!」と、ワクワクがあふれた。

包丁研ぎ「始まりの1丁」は、母愛用の包丁から。「小6のコロナ禍のときで家にいる時間が長くて、『研いでみようかな』とふと思い立ったんです」。切れ味を取り戻した包丁に大喜びする母親の姿を見て、やる気に火がついた。

合計3200丁を達成

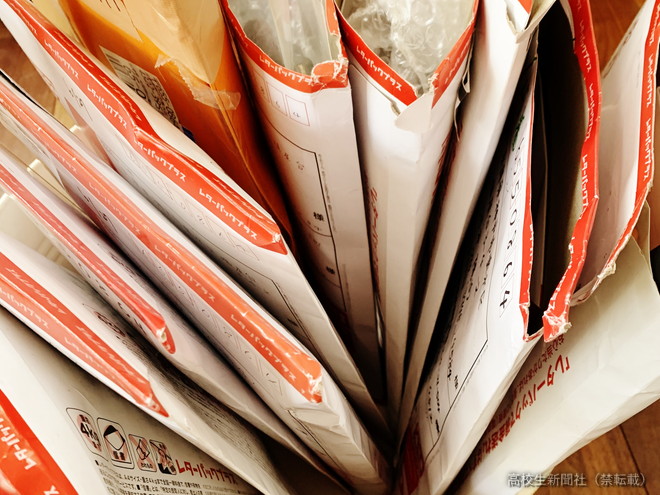

「僕に包丁を研がせてください!」とご近所さんを訪ねてお願いしてまわったり、SNS経由で希望者を募ったりと、積極的に包丁研ぎに取り組んだ。やがて新聞をはじめ多くのメディアで「包丁研ぎ少年」として紹介されるように。自らの活動が広く知れ渡ると、河本さんのもとに全国から包丁研ぎの依頼が寄せられ、これまで研いだ包丁は約3200丁に達した。

研ぎ職人に弟子入り

包丁を研ぐために必要な技術は、河本さんが「師匠」と呼ぶ元・研ぎ職人の70代男性(現在80代)から多くを学んだ。師匠との出会いは小6のころ。新聞報道で包丁研ぎ少年の存在を知った師匠自ら「私の弟子になって」という逆アプローチをして、河本少年が受け入れて師弟関係に。そして師匠からの技術指導を約1年間受けた。今でも2人の交流は続いている。

6種の砥石を使い分け

包丁を研ぐ際には、刃物を研磨する道具「砥石(といし)」を使う。砥石の上で包丁をこすり動かして刃を鋭利に仕上げていくのだ。河本さんは包丁の材質などによって、6種の砥石を使い分けるそう。「粗さや細かさの違う紙ヤスリの使い分けみたいな感じで」

包丁を研ぐときは、まず状態をチェック。「研ぐ前の切れ味や刃の欠け具合、サビはないか見ていきます」

そして「どの砥石(といし)を使おうか」「どんな研ぎ方にしようか」といった包丁の状態に見合った作業工程を考えていく。

30分かけて、ていねいに

もっとも神経を注ぐのは研ぐ角度だという。「砥石(といし)に当てる包丁の角度がこするたびにブレてしまうと、刃先が丸っこくなって逆に切れ味が落ちてしまう。角度はキープしたまま包丁を研いでいきます」

1丁の包丁を約30分かけて研ぎ終えると、新聞紙の試し切りで切れ味を確かめ作業は完了となる。

「プロではない僕に依頼してくれてありがとうございました。切れるようになった包丁で、大切な人においしい料理を作ってください」。遠方の依頼者には、切れ味の復活した包丁とともに一言メッセージを必ず添えている。

現在は、地域の商店街イベントやマルシェでの出張形態の包丁研ぎも月1のペースで行う。お金はもらうこともあれば、もらわないこともある。高校生になっても「1万丁が目標です!」と、変わらぬ情熱を注ぐ。

使い手の思いに向き合って

「研ぎ終わった包丁を手にした依頼者の方が笑顔を浮かべて『ありがとう』って伝えてくれます。自分の包丁研ぎで誰かを笑顔にさせられる」。活動を続ける一番の理由だ。

手元に届く、切れ味の落ちた包丁には「1丁1丁、使い手の思いが込められているんです」と話す。

亡き母の形見として大切に使っている包丁、結婚祝いに贈られた思い入れ深い包丁。そんな、物語を持つ包丁たちを研いできた。「たとえ同じメーカーの包丁でも、使い手が違えば不思議と同じ包丁にはならない」。心からそう思う。だからこそ1丁の包丁と誠実に向き合い、気持ちを込めて、ていねいに研ぎ続けている。