起立性調節障害は、「気合」や「努力」では改善しない「病気」だ。治療法や症状を改善させる生活習慣を、起立性調節障害に詳しい医師・山分銀六先生(やまわけ・ぎんろく、大阪医科薬科大学病院小児科)に聞いた。(木和田志乃)

「怠けている」わけではないと理解する

―治療はどのように進めますか。

病気や対処法について学ぶ疾病教育と、薬を使わない非薬物療法が基本です。

疾病教育ではまず、本人と親に病気について説明します。「怠けている」と誤解される場合も多いので、体の病気であると理解してもらいます。

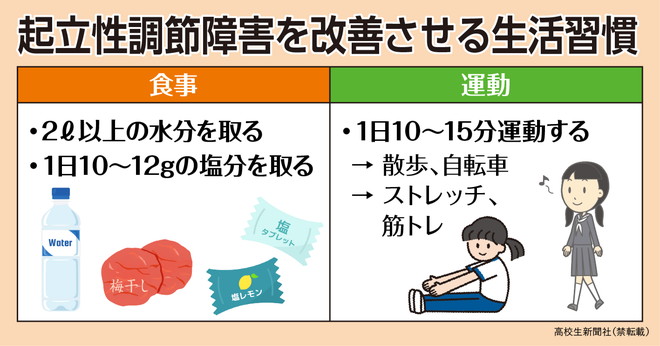

次に薬を使わない非薬物療法で、食事、運動、睡眠の指導を行い、規則正しい生活を心がけてもらいます。

他に学校へ起立性調節障害の生徒に対する指導や薬物療法、生活環境を整える環境調整、カウンセリングなどを行う心理療法を組み合わせて治療を進めます。

水分、塩分で症状改善

―症状を改善させる食事を教えてください。

血液量を増やして血流をよくするため、水分を多めに取ります。中高生は2リットル以上が目安です。

水分が体内にとどまるように、塩分もふだんよりも3グラム多く、1日に10~12グラム取ってください。梅干しや塩タブレットを食べるのも効果的です。あとは栄養バランスのよい食事をしてください。

1日15~30分運動して

―運動は必要ですか。

運動不足になると体の機能がどんどん低下していきます。機能低下を防ぐため、だるくても1日15分から30分程度の散歩や自転車など軽い運動をしてください。できない場合はストレッチや筋トレを取り入れるのもおすすめです。

症状に合わせてアプローチ

―症状が改善しない場合はどのような治療をしますか。

学校への指導・連携、薬物療法、環境調整、心理療法と進めていきます。学校での配慮が必要な場合は診断書を作成し、注意点も付け加えてお伝えします。

症状に合わせて、血圧を上げる、脈拍を整える薬を処方し、また頭痛、腹痛、めまいを抑えるために漢方薬を用いることもあります。家庭や学校でのトラブルなどストレスの原因に対処したり、必要であればカウンセリングを行ったりする場合もあります。

高2~3ごろから改善

―治療にはどの程度の期間がかかりますか。

学校生活への影響の少ない軽症の人は数カ月で症状がなくなる場合もあります。ただし翌年に再発する可能性があります。

午前中に症状が強く、しばしば日常生活に支障をきたして週1~2回遅刻や欠席がみられるような中等症の人は数年かけて徐々に症状が改善することが多いです。適切な治療を受け、体力に見合った高校に進学した場合、高校2~3年生ごろから回復することが多いです。

点滴や腹圧ベルトの利用も

―他にも治療法があれば教えてください。

受験や修学旅行など特別な場合は、点滴による治療を行うことがあります。あくまで一時的な処置ですが、効果は期待できます。また、腹圧ベルトや着圧ソックスを使用し、血液を心臓に戻しやすくする方法もあります。

山分銀六

やまわけ・ぎんろく 大阪医科薬科大学病院小児科専門医。起立性調節障害について専門的治療を行う。