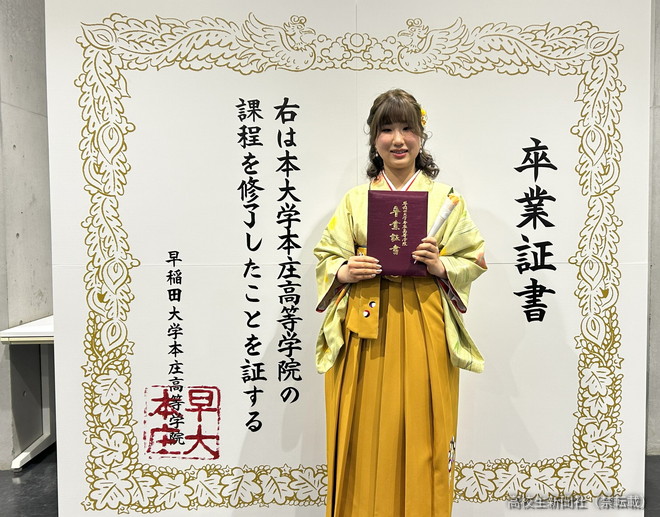

秋山友花さん(埼玉・早稲田大学本庄高等学院3年)は、群馬県伊勢崎市の伝統的な織物「伊勢崎絣(いせさきがすり)」にほれ込み、技術の習得に励んでいる。81歳の職人のもとに3年間通い続け、卒業式は「自ら織った着物」を着て臨んだ。(文・中田宗孝、写真・本人提供)

卒業式、自分で織った着物を着て

秋山さんが織った伊勢崎絣の着物は、ザクロやチューリップがモチーフになっている。家族旅行の思い出の地・トルコの文化からインスピレーションを得た。

自宅近くにある、伊勢崎絣の唯一の職人・齋藤定夫さん(81歳)の工房へ通い、夏休みも冬休みも一日中着物づくりにささげてきた。渾身(こんしん)の作品を身にまとい、卒業式の前、齋藤さんに会いに行った。

「よく頑張った」「うん、すごくいい」

着物姿を何度も眺めながらうれしそうに表情をほころばす師の姿を見て、「3年間の集大成になった」と秋山さんの心は喜びに満ちていった。

「技を見せてください!」

伊勢崎絣は、江戸時代の販売記録も残る伝統工芸品だ。「染糸で織られたカラフルな柄が魅力。幾何学模様だったり絵画的だったり、作り手の創意工夫によって自由で個性的な柄の着物になるんです」

中3のとき、齋藤さんの個展で作品を目の当たりにし、「『沼』にハマりました」と笑う。

齋藤さんの工房が近所だと知ると、高校入学前の春休み、毎日のように訪ねた。「『技を見せてください!』とお願いして、見学や体験をさせてもらえるようになりました」

意気込み伝えるも熱意届かず

高校入学後は、高校生活と両立しながら週1回のペースで齋藤さんのもとへ通った。

しかし、工房に行くたびに、齋藤さんは「私の代で終わりだから」と、ネガティブな様子だった。「私はすばらしい技術に感動していたのに……悔しかったです」

高1の夏、あらためて「伊勢崎絣(の技術)を教えてください!」と、弟子入り志願さながらの意気込みを伝えたが、よい反応は返ってこなかった。

地道に工房に通い「熱意を行動で示そう」

「私の熱意をまだ信じてはもらえませんでした。だから行動で示そう。真剣に取り組み、誠意をみせようと決心したんです」。地道に工房へ通い続けた。見よう見まねで、制作工程を覚えていった。

高2の11月くらいから齋藤さんとの関係性に変化を感じるようになった。「単に『伊勢崎絣を体験してみたい高校生』への接し方ではなくなったと思います。最近は『ここをしっかり覚えておきなさい』という職人目線の助言もいただけて、私の熱意を認めてくれていると感じます」

卒業式の着物を自分で織った

高3になると、1年のころから目標にしていた卒業式に着る着物づくりにとりかかった。「猛暑の日も極寒の日も、ずっと頑張り続けました」

織る時は「糸と触れあうこと」を意識した。「糸ってまるで生きものみたい。上手に扱うことができれば一切絡まることなく糸が紡がれていくんです」

「伊勢崎絣講座」を開催して魅力を普及

技術の習得だけでなく、伊勢崎絣を普及させようと、齋藤さんが講師として機織りを教える講座を3回、学校の関連施設を借りて開催した。うち2回は近隣に住む小学生たちを招いた。「子どもに教えたい」と語っていた齋藤さんの思いに寄り添いたかったからだ。

「私は企画や運営などの裏方です。齋藤さんのすごさを知ってもらいたい、やりたいとおっしゃっていたことを実現したい!」と奔走したのだという。

日本の伝統工芸品の海外販路を築き、販売するビジネスプランも練った。利益の一部を伝統工芸の後進育成費に充てることも描いている。校内外の起業プロジェクトに参加し、ビジネスパーソンとも交流を育みながら、起業のノウハウを学んだ。

職人との関係性に変化「絣の色が明るい色に」

思いが伝わったのか、秋山さんから見る齋藤さんの様子も、出会った当初とは変わってきたそうだ。

「『次はこんなイベントをしたい』と伝えてくれるようになり、齋藤さんの作る伊勢崎絣が以前より明るい色あいに。少しおこがましいですが、お互いに刺激を与えられているのかなって思うんです」

「本物」を知るために糸と向き合う

高校卒業後は早稲田大学社会科学部に進学。「学業と並行して日本の伝統工芸品の産地探訪や海外留学をして、見識を広めたい」。

そして、学生のうちの起業を目標に掲げている。通学のため地元を離れるが、工房には長期休みを利用して通う予定だ。

「本物を知らないと語れない」。職人魂とも言える、齋藤さんの言葉を彼女はいつも心にとめる。「今の私は伊勢崎絣を語る立場にないと自覚しています。でもいつか、齋藤さんに認められる職人になりたい」。明日からも糸と向き合う日々が続く。本物になる道だと信じて。