薬剤師といえば、病院や薬局で働くイメージが強い。だが、実際は研究員や公務員など、薬学部生の就職先は多岐に渡る。明治薬科大学の越前宏俊学長、齋藤望教授、服部研之教授に、薬学部の就職事情を聞いた。(野口涼)

就職先は多岐に渡る

―薬学部の6年制課程を卒業したら、どんなところに就職しますか?

越前 6年制課程は薬剤師国家資格の取得を目指す学部なので、卒業後は大半が薬剤師の資格を活かして就職します。薬剤師というと、病院や薬局で働くイメージが強いかもしれません。確かに、明治薬科大学の場合でも、2019~2023年の5年間の卒業生のデータでは薬局に57.4%、病院に22.1%が就職しています。

病院より薬局に就職する学生が多いのは、一般に初任給が高いのが理由の一つと言われています。

―病院や薬局以外の活躍の場は?

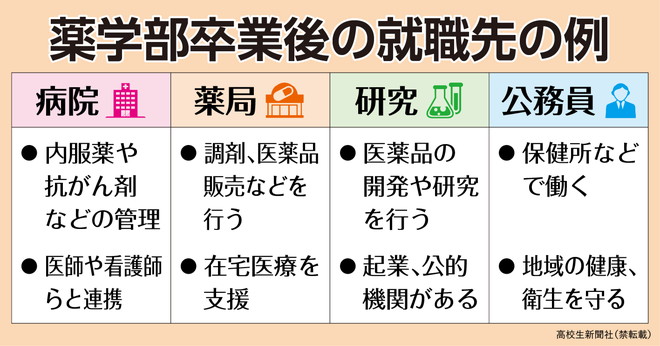

服部 薬剤師としての知見を生かし、製薬企業などで新薬の効果や安全性を確かめる臨床試験に携わったり、公務員として環境・食品衛生や薬事行政などに携わったりと多岐に渡ります。活躍できる場は高校生の皆さんが思っているよりずっと幅広いのです。

越前 薬剤師の資格は一生ものの国家資格ですから、取得すれば転職などが比較的容易です。ライフステージの変化や希望に沿って、病院から薬局など、働く形を変えていく卒業生も多いです。

―6年制課程を卒業後、大学院に進学する学生はどのくらいいますか?

越前 本学の場合は6年制薬学科の卒業後、直ちに大学院に進学するのは全体の1%前後とかなり少ないです。しかし、卒業後に社会で薬剤師として働く中で研究テーマを見つけ出し、大学に社会人大学院生として入学し学び直しをする卒業生は確実に増えています。

「薬剤師」という国家資格を得る誇りがある

―大学での学びは、薬剤師になってからどう役立ちますか?

越前 6年制の場合は大学で学ぶ意味は、「薬剤師の資格を得る」ことに尽きると思います。薬剤師の業務は国家資格を持った者でなければ行えない専門職です。そのために大学で学ぶのはすばらしいことです。薬学部の学生には、自覚と誇りを持ってほしいですね。

4年制課程は7割が大学院に進学

―薬学部には薬剤師国家資格の取得を目指す6年制課程と、薬を作る「創薬」を学ぶ4年制課程があります。4年制課程の場合、卒業後の進路は?

齋藤 明治薬科大学の4年制の場合、毎年卒業生の約7割が大学院の修士課程に進みます。修士修了後は製薬や化学、食品に関わる企業への就職する学生や、公務員として試験研究機関に就職する学生、さらに研究者・技術者を目指して3年間の大学院博士課程に進む学生などに分かれます。

齋藤望(さいとう・のぞみ)

1972年北海道旭川市生まれ。91年旭川東高校卒、95年北海道大学薬学部卒、2000年同大学大学院薬学研究科博士課程修了。博士(薬学)。専門は有機合成化学、有機金属化学。

服部研之(はっとり・けんじ)

1970年生まれ。89年長崎県立長崎東高校卒、93年東京大学薬学部卒、98年同大学大学院薬学研究科博士課程修了。博士(薬学)。専門は衛生化学、毒性学。

越前宏俊(えちぜん・ひろとし)

1954年北海道生まれ。72年函館ラ・サール高校卒、78年北海道大学医学部医学科卒。78年国立国際医療センター内科、その後米国およびドイツ留学。86年博士(医学、東京大学)。専門は臨床薬理学・消化器病学。2020年より現職。