小学生から宇宙科学の講義を聴講

松下千穂里さん

松下さんは小学生の頃から宇宙に興味があり、宇宙科学研究所(ISAS)の講義をよく聴講していた。素粒子を知ったのは中2のとき。「ISASの配信で、たまたま『宇宙背景放射』という現象の説明がありました。難しかったため理解しようとしていろいろ調べていたところ、素粒子に出会いました」

中2から「超高エネルギー宇宙線探索」をテーマに、クラスメート2人と一緒に研究。超高エネルギー宇宙線の観測には大規模な装置が必要なため、中高生が研究機関と同様の研究はできない。そのため「より安価な検出方法を模索すること」が目的だ。

素粒子物理学は「自分の感覚を大きく超える現象が起こりうる」部分に面白みを感じている。「例えば特定の粒子同士が衝突すると、『物質』ではなく『エネルギー』になり、その『エネルギー』によって新しい粒子という『物質』が発生する。『物質は永遠に物質のままで変化しない』と思っていた私にとっては衝撃的でした」。将来はCERNで働くのが夢だ。

興味を持ったきっかけは「ダークマター」

澤井愛実さん

澤井さん(神奈川・川和高校3年)は中2のころ、宇宙の27%を占めると言われている未確認の物質「ダークマター」の存在を知り、宇宙に興味を持った。中3の時にはアルコールを過冷却状態にして放射線の飛跡を観測できる「霧箱」を用いた自由研究に取り組み、高1からは本格的に放射線の研究にのめり込んだ。

「調べれば調べるほど、知らなかった情報の量が増えて、日々新しい発見がある。一番小さな物質である素粒子を研究すれば、大きな宇宙のことまでわかってしまうところが面白いです」。将来は「研究で身に付いた知識を生かせる技術を使いたい。システム系の仕事も視野に入れている」という。

自宅で宇宙線を計測「『なぜ?』を考えるのが好き」

佐々木柚榎さん

佐々木さん(大阪・北野高校1年)は小学校入学前から「なぜ?」と考えを巡らせるのが好きだった。「考えるうちに、宇宙を構成する最小単位だと考えられている素粒子に興味を持ちました」

中1から、小型の宇宙線検出器を使って宇宙線と太陽活動の関連を自宅で研究している。中3からは大阪大学で「シンチレータ」という物質に放射線が入った時に出る「シンチレーション光」を測定し、ガンマ線のエネルギーを推定する研究も始めた。

「素粒子は直観に反する振る舞いをするのが面白い。粒子と波の性質を併せ持っていたり、一つの素粒子が観測されるまでは同時に複数の場所に存在できたり……。私たちが普段目にしない現象が起きると考えられているんです」

これからも素粒子実験を続けていく。「世界中の高校生や中学生、小学生が、もっと素粒子の面白さにふれられる世界にしたい」

自然現象を解明し災害被害を減らしたい

跡部蒼さん

跡部さん(東京・順天高校2年)は幼いころから星を見るのが好きで、宇宙や天体に興味があった。その後、素粒子が世界の基本単位だと知り、「どんなものにも共通して存在しているのが面白い」と興味を持った。

高1のころから京都大学のチームと共同して、雷が発生するメカニズムを解明する研究に取り組んでいる。特に宇宙線が雷発生に関与している可能性に注目。「宇宙の最小単位である素粒子が、身近な雷といった自然現象に深く関わっている。素粒子の観測を通じて地球上の自然現象の理解が進むことに魅力を感じます」

将来は、地球の自然現象の解明を続けて、自然災害のメカニズムの解明や減災につながる研究もしたいという。

素粒子から世界の法則に迫る

貫輪美博(ぬきわ・みひろ)さん

貫輪さん(埼玉・川越女子高校24年3月卒)は、幼少期から「活字中毒」で、大人向けの科学雑誌を読む中で「宇宙の写真の美しさ」や宇宙の最小単位である「素粒子」に魅了された。

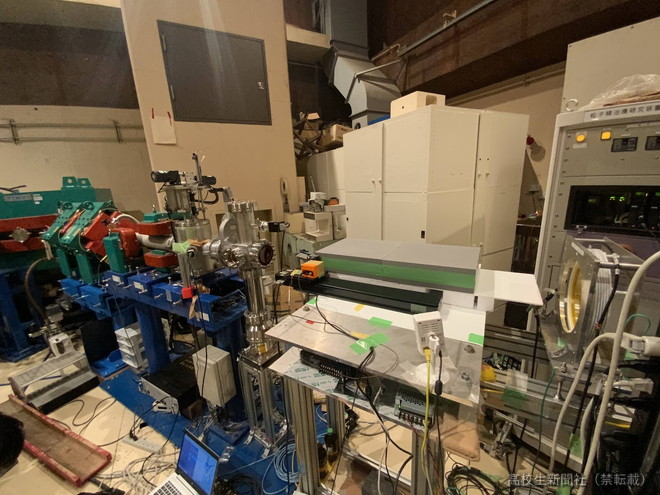

高1から、がん治療のひとつである「陽子線治療」中に内部の線量分布をリアルタイムに推定する研究を行った。22年には東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターで組み立てた検出器で、人体を模擬した物体中の線量分布測定を行った。

将来は素粒子物理学者を目指す。来年は加速器実験施設「J-PARC」や群馬大学での実験を予定している。「素粒子という物質を構成する最小単位の性質を調べることで広大な宇宙や世界の法則に迫れるのが面白いんです」