雑草の力で、植物を育てる? 大山紗也加さんと権田唯夏さん(ともに鳥取・米子東高校3年)は、6種類の雑草を比較し、園芸用植物の「肥料」にしたいと考えた。植物を長持ちさせられないか研究を進めた。(文・写真 椎木里咲)

「雑草の強さ」が植物を長持ちさせる?

大山さんと権田さんは2人とも「花が好き」という共通点から、研究を始めた。「育てていた花がすぐに枯れてしまった経験があり……。どうすれば枯れないかを考え、雑草の生命力を生かせないかと思いついたんです」(大山さん)

まずはさまざまな雑草の「強さ」を調べた。インターネットで「抜けにくい雑草」を調べたのち、カタバミ、ヨモギ、タンポポなど学校に生息している雑草6種類を選び、「繁殖力」「生命力」「耐久性」の観点から比較した。

食塩水を与え枯れるか試してみた

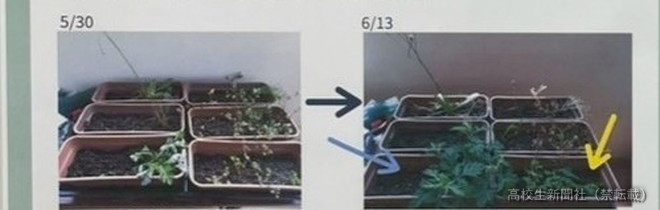

繁殖力と生命力を調べるため、雑草を種類ごとに鉢に入れ、2週間毎日200ミリリットルの水を与えて観察。株が増えたものは「繁殖力が強い」、大きく成長したものは「生命力が強い」とした。

耐久性では、同じく雑草を種類ごとに入れた鉢に、1週間食塩水を与えた。食塩水を与えても枯れなかったものは「耐久性が強い」とした。

結果は、「繁殖力」「生命力」ではカタバミが、「耐久性」ではヨモギがトップだった。

根の模型で「抜けにくさ」を検証

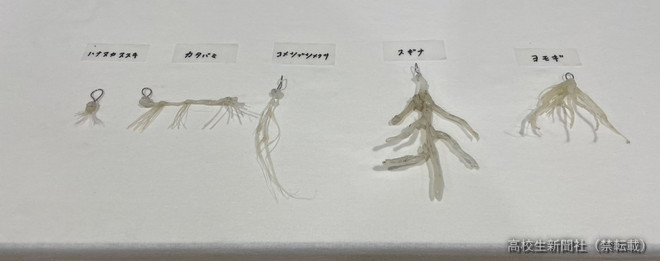

次に、「根の抜けにくさ」を調べた。「本物の根を抜くとちぎれてしまったり、うまく強さを測れなかったりしたので、グルーガンで根の模型を作りました」(権田さん)

模型を土の中に埋めて水を加え、固定させるために3週間放置。その後、ばねばかりで根の模型を持ち上げて「抜けにくさ」を測定した。スギナが最も抜けにくく、タンポポが次点、3位にヨモギと続いた。

繁殖力、生命力、耐久性、抜けにくさの結果を総合すると、「カタバミ」が最もパワーが強いと分かった。

光合成色素の種類が多いと強い?

加えて、光合成を行う際に光のエネルギーを吸収する役割を持つ「光合成色素」についても調べた。「光合成色素の種類によって、吸収する光の色が違うんです」(権田さん)

カタバミ、タンポポ、スギナ、ヒメムカシヨモギが持つ光合成色素の違いを調べると、カタバミが4種の中では最も多くの光合成色素を持っていると分かった。「光合成色素の種類の多さが、カタバミの強さの一因だと考えました」(権田さん)

シクラメンが雑草で強くなる?

これまでの実験を踏まえ、園芸用のシクラメンに雑草の抽出液を加えて長持ちするかどうか調べた。「園芸用のシクラメンは枯れやすいので、実験対象に選びました」(大山さん)

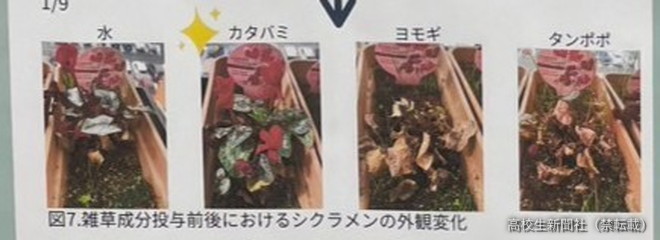

4つの鉢にシクラメンを植え、カタバミ、ヨモギ、タンポポをそれぞれミキサーですりつぶして作った抽出液を吹きかけた。

ヨモギ、タンポポの抽出液を加えたシクラメンは3週間以内にしぼんだが、カタバミの抽出液を加えたシクラメンは一度しぼんだのちに回復した。「水だけをあげていたシクラメンより長持ちしたんです!」(大山さん)。シクラメンは弱酸性土壌を好むが、カタバミに含まれる有機酸が土壌に影響したのではないかと考察している。

一方、「カイワレダイコン」にも抽出液を与える実験を行ったが、結果は枯れてしまった。「シクラメンは酸性土壌を好みますが、カイワレダイコンはその反対。植物によって結果が異なりました」(権田さん)

「長持ちする植物」作りたい

今後は、雑草の力を園芸に応用できないか考えたいという。「例えばカタバミを刈り取ったあとの土に植物を植えると強くなるかもしれません。植物が長持ちしたり農作物に効果的だったり、応用法を調べたいです」(権田さん)