6月、国際素粒子実験コンテストで女子高校生5人組チームが最優秀賞を獲得。スイスにある世界最大の加速器実験施設「欧州合同原子核研究機関(CERN=セルン)」で、日本の高校生で初めて実験を行った。5人は今も、素粒子や放射線に関する研究をそれぞれ続けている。中高生にはなじみが薄い「素粒子物理学」にどうして興味を持ったのか。(写真・加速キッチン提供)

最優秀賞を獲得しスイスへ

世界中の高校生を対象にした「Beamline for schools」(BL4S)は、スイスにある世界最大の加速器施設「CERN」などでの実験提案書で競う国際素粒子実験コンテストだ。最優秀賞を獲得すると、実際にCERNで実験ができる。

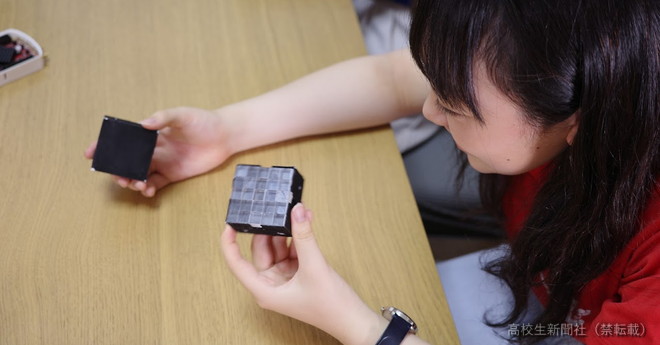

リーダーの松下千穂里さん(東京・女子学院高校2年)は、宇宙から降り注ぐ高エネルギーの「ミュー粒子」の軌跡を測定できる安価な検出器を開発した。ミュー粒子を使って、地球上の大型構造物の内部を透視する技術「ミュオグラフィ」への応用を目標にしている。「3カ月間、早稲田大学に週3日通いながら作りました」

BL4Sに出場するべく、研究発表の場で出会った高校生に声をかけてチーム「Sakura Particles(サクラパーティクルズ)」を結成した。オンライン会議を重ねながら、「自作の検出器をCERNで性能評価する実験提案書」を5人で英語でまとめ、6月、最優秀賞を獲得。9月11日から25日までスイスに滞在しCERNで実験を行った。大会出場や研究は、素粒子に関心がある中高生を支援する加速キッチン合同会社代表社員の田中香津生さん(早稲田大学理工学術院総合研究所主任研究員)らがサポートした。

「CERNは一流の素粒子物理学者が集う場所で、ずっと憧れていた。実際にCERNで実験し、目指していた場所にいるという実感がわき、心から頑張ってよかったと思いました」(松下さん)