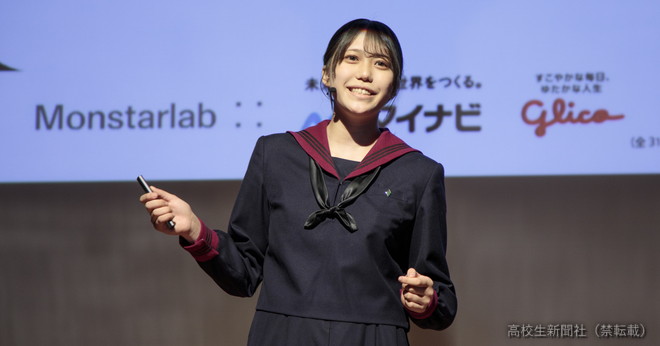

中高生がスマートフォン向けアプリの開発を行い、企画力や技術力を競う「アプリ甲子園2024」(丸井グループ、ライフイズテック主催)の決勝大会が10月に開催された。12組の中高校生が、自ら開発したアプリの魅力をプレゼンした。「一般開発部門」と今年から開設された「AI開発部門」の入賞者を紹介する。(文・山田悠樹=大学生ライター、写真・アプリ甲子園運営事務局提供)

一般開発部門

「エモい」思い出を友達と共有

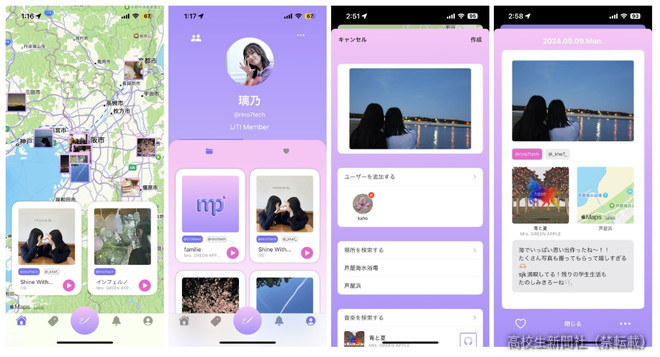

【優勝・総務大臣賞】「mappy」 伊藤璃乃さん(S高校2年)

そのとき、その場所で感じた「エモい」思い出を、写真、音楽、場所で記録を共有し、メッセージを書けるアプリ。アプリ上のマップには記録した思い出が表示され、その場所に行くことで写真を見られたり音楽を聞けたりできる。

「エモい」を感じる上で重要な役割を担うのが音楽だ。記録した「思い出」を開く際に同時に再生され、より鮮明に、感情的に思い出に触れられる。すでにリリースされており、実績も評価された。

冷蔵庫内の食材で弁当レシピを提案

【準優勝、グリコ賞】「BentoPalette」吉田祐梨さん(東京・南多摩中等教育学校3年)

あらかじめ冷蔵庫内の食材を登録しておくと、弁当の献立を提案してくれる。「忙しい朝に短時間で彩り豊かなお弁当を作ろう」というコンセプトでつくられた。

つくった弁当を記録し、彩りを採点してくれる機能も備えられている。今後は、作り置きのおかずにも対応したいと考えている。昨年のアプリ甲子園では「アイデア賞」を受賞している。

簡単に操れない操り人形

【Cygames賞】「Puppetter」宇枝礼央さん(N高校2年)

5本の指でPuppet(操り人形)のピノッキオを操作するアスレチックゲーム。ニートになり、ゼペットじいさんに家を追い出され、ブルー・フェアリーに木製人形に戻されてしまったピノッキオ。後悔し、家に帰る決意をしたというストーリーの元、展開される。

ピノッキオは最初は操ることが難しく、練習を積むことで操れるようになるという。音楽は宇枝さん自ら作曲。童話の世界観を意識したイラストもコミカルだ。

地図上でアートを作り楽しく地域清掃

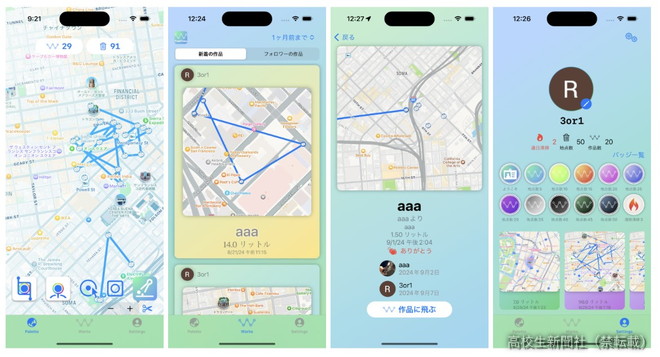

【マイナビ賞】「TrashTrace」酒井涼雅さん(兵庫・関西学院高等部3年)

地域清掃をしてゴミの写真を撮り、アプリ上のマップに点を打つことで「地上絵」を作り、共有するアプリ。「環境汚染問題の鍵を握る地域清掃にもっとやりがいや達成感を足せば、継続できるのではないか」というアイデアがもとになった。

酒井さんが地域清掃に参加した際に「ありがとう」という感謝の言葉がやりがいにつながった経験を生かし、共有されたGPSアートに「ありがとう」というアイコンを押せる機能を搭載した。

4次元の世界を可視化した迷路ゲーム

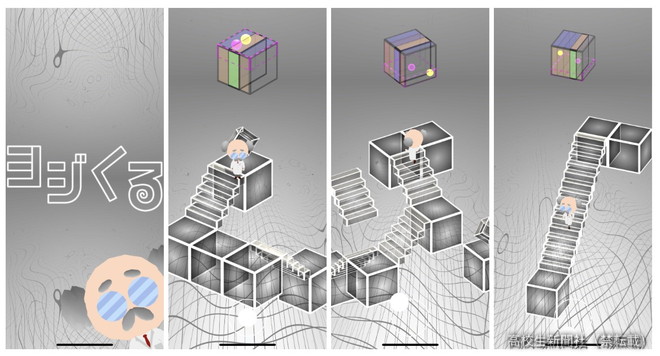

「ヨジくる」宇枝礼央さん(N高校2年)

数学の世界における4次元の物体の回転をテーマにした迷路ゲームアプリ。主人公の博士が愛犬ペスを探して4次元の世界をさまよう。その世界は3次元の物体が回転することでうみだされる世界であり、今までにない新感覚の迷路ゲームだ。

「目に見えない4次元の世界を可視化し、世の中の人にもっと触れ合ってもらい身近に感じてほしい」という思いの元、開発された。

小学生でもプレゼンを楽しく簡単に

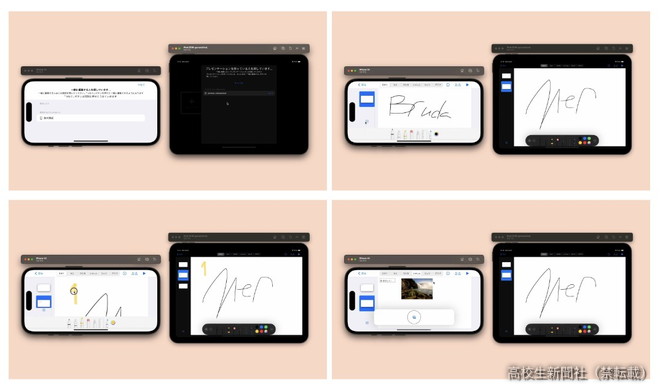

「CumPresens」大和田哲汰さん(茨城・つくば市立高山中学校2年)

小学生が使いやすい、プレゼンテーション用のアプリ。小学生にはPowerPointを扱うのが難しい点に着目し開発した。上部に機能一覧、下部に詳細な機能を選べるアイコンを設定し、視覚的にわかりやすく、シンプルで直感的に扱える仕様にした。

アカウントを作らず使え、共同作業が近くにいるだけで行える。はじめてのプレゼンの入門としてぴったりだ。

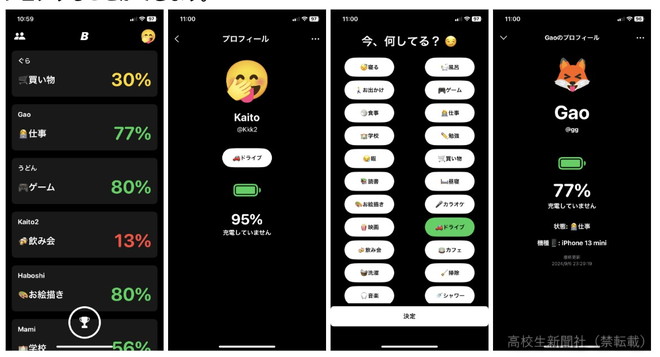

スマホのバッテリー残量をSNSで共有

「バテシェア」高橋海斗さん(N中等部2年)

「スマホのバッテリー残量」を友達と共有できるSNS。残量は自動更新され、リアルタイムで友人とのつながりが実感できる点が魅力だ。

アプリで残量が少ないとわかれば、友人や気になる人にモバイルバッテリーを貸し借りする「接点づくり」の役割も担う。位置情報やカメラなどの使用、アクセス許可も不要なため、はじめるハードルが低い。

文化祭の混雑度をリアルタイムで表示

「第76回向陽祭」中野翔さん、小澤穂高さん(愛知・名古屋市立向陽高校2年)

生徒や来場者向けに作られた文化祭用のアプリ。文化祭の混雑度をリアルタイムで表示できたり、整理券の配布や映像の配信ができたりする。

文化祭で大きな課題だった混雑解消や効率化を達成する目的で、イベント運営の理想を形にした。文化祭のみならず体育祭への活用なども行われている。

AI開発部門

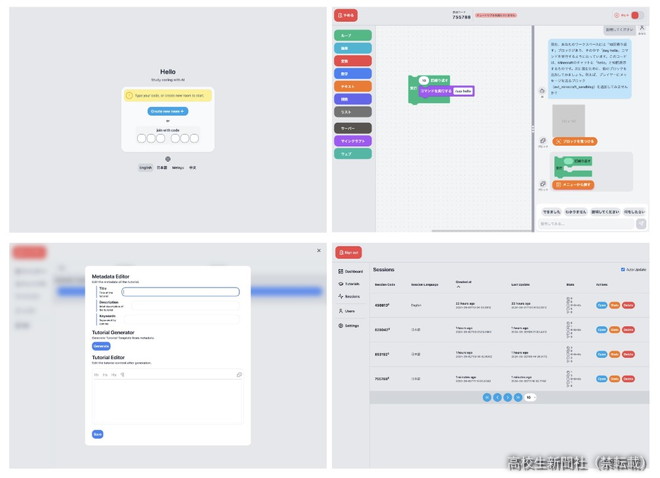

プログラミングを教えてくれるAI

【優勝、技術賞】「Tutoria LLM」得丸創生さん(Peninsula International School Australia 高校3年)

子どもたちがAIとの対話を通してプログラミングを楽しく学べるサービス。得丸さん自身がプログラミング教室で先生として働いている。複数人の生徒から同時に質問をされたとき、対応できなかった経験から開発を思い立った。

AIがユーザーの行動に反応しながら、チュートリアルに基づいたプログラミングを指導してくれる。子どもたちは指示されたことをこなすのではなく、自ら考え、試行錯誤しながらプログラミングの概念を身につけられる。

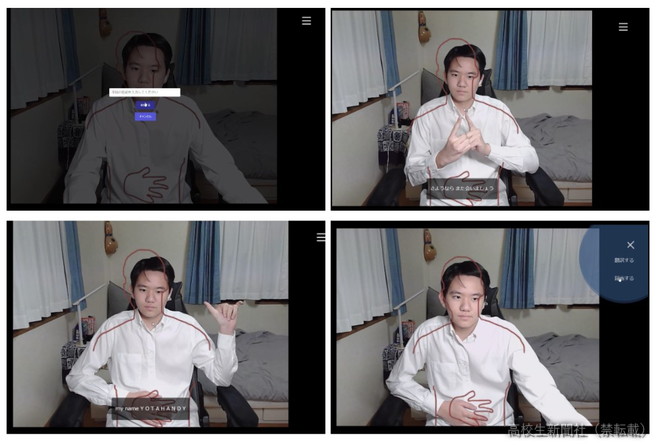

手話のコミュニケーションを身近に

【準優勝】「Handy」田上陽太さん・李圭昇さん(東京・国際高校3年)

手話をリアルタイムでテキストに変換するアプリ。手話の骨格データからユーザーの手話を瞬時にテキスト化する。多様な手話や新しい表現、スラングにも柔軟に対応できるよう設計されており、複数の手話言語や異なる表現を高精度で翻訳できる機能を備えている。

聴覚障がいは2050年までに10人に1人が持つと予測されているという。しかし、手話を翻訳できるアプリはいまだに開発があまり進んでいない現状に、一石を投じるアプリとなった。

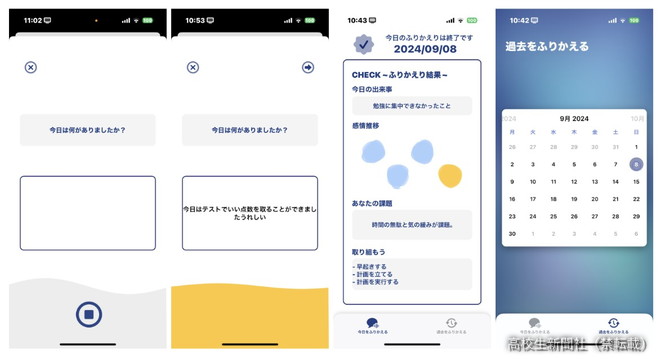

感情を色で表し記録

「Yappy!」森杏菜さん(神奈川・横浜共立学園高校2年)

「今日は結局、何をした日だったっけ?」。そんな虚無感や悩みを解決するアプリだ。

日記は手間がかかり継続が難しい人も多い。「Yappy!」では、表示される質問に声で答えるだけで、AIが感情を読み取り「色」で表現してくれ記録してくれる。

感情を色で表現することは、森さんが色彩検定の勉強をしていくなかで思いついた。記録に新たなアプローチを試みたアプリだ。

孤独なテスト勉強をサポート

「Chappy」川口明莉さん(愛知・名古屋大学教育学部附属中学校2年)

テスト勉強をサポートしてくれるアプリだ。問題を出してほしいときには、教科書の写真を撮るとその写真を元にAIが問題を作成してくれる。

最新のAI技術により、会話機能も搭載。勉強を支えてくれるパートナーの方言や性別などもカスタマイズでき、一人だけの孤独な勉強時間の寂しさを和らげてくれる。勉強を続けるモチベーションにもなるアプリだ。