授業中は先生の板書をノートに写すことに専念。すると、家で復習するときは分からないところが多すぎてどこから手をつければいいか分からない……。そんな中学生だった私が、今では評定平均4.5、テストでの学年順位は1桁をキープしています。そこに至るまでの私の体験と勉強法を紹介します。(高校生記者・Matsuri=2年)

1、板書を写すのはメモくらいでいい

「ノートはきれいじゃなくていい」

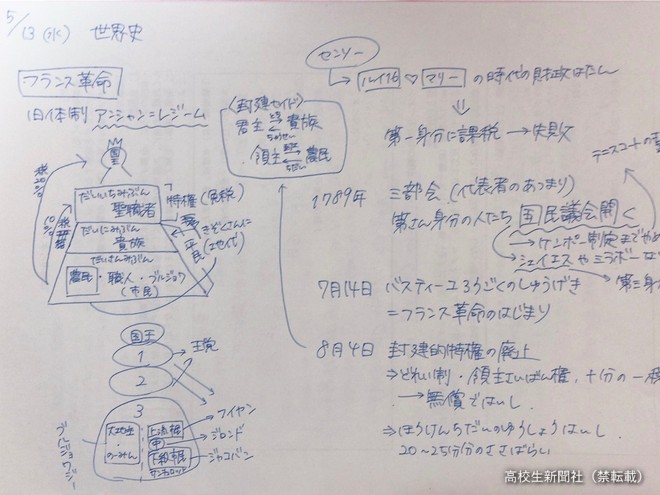

その言葉を信じられなかった私の考えを覆したのは、ノートを忘れた世界史の授業がきっかけでした。

その日、私はノートに板書を書き写すのではなく「紙にメモする」という形で授業を受けたんです。

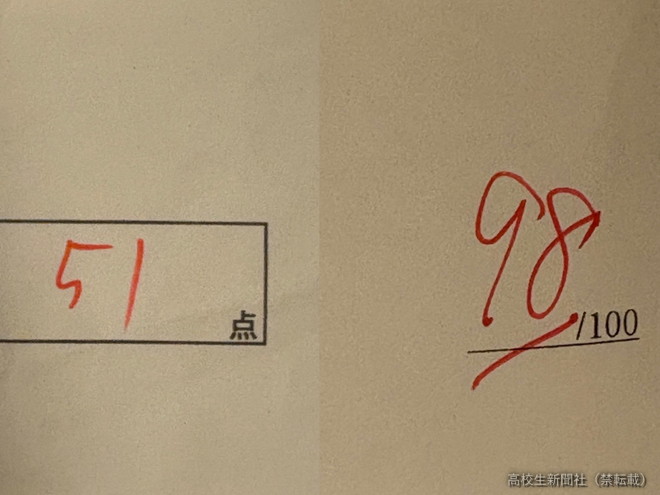

その結果、それまでより先生の授業を「聞く」ことに専念でき、授業内で理解を深めることができました。そして、次の時間に行われた小テストでは初めて満点を取りました。それ以来ずっと小テストでは満点を取り続けています。

ノートにきれいに書く力はある程度必要です。しかし本当に大切なのは、授業を理解すること。それを、身をもって体験しました。

2、授業中は「とにかく聞く!」

「聞く」ことは「理解する」ことにつながり、勉強においてとても大切なことだと思います。

授業で「聞く」に重きを置くために重要なのは、机上に最低限の筆記用具しか置かないことです。机上に物が少なければ勉強もしやすくなります。

そして、子守歌のように聞こえ、どうしても眠くなってしまう先生の授業でも、しっかりと聞いてみてください。受験やテストに役立つ大切なことを言っている場合もあります。「授業を大切にしている」と先生に褒められるようにもなり、いいことがたくさんありました。

勉強について、「全然わからない」「できない」というのが口癖の人は、まずはしっかりと授業を「聞く」ことから始めてみてください。

3、自主学習ではとにかくアウトプット

アウトプットは私が最も大切にしている勉強の軸です。

大切なことは、問題を解くことを優先するということです。勉強をインプットから始めるのではなく、今ある知識と授業で得た知識のアウトプットから始めることで、分からないところが明確になります。それにより勉強すべき所が分かり、インプットから勉強を始めるよりも圧倒的に効率が上がります。

私はアウトプットを繰り返すという勉強方法で問題に慣れ、その繰り返しの中で知識をインプットすることもできました。

どの教科においても、何から勉強すればいいか分からないという人には、一番オススメの方法です。