医師になるには、医学部へ進学することが必須だ。何をどのように学んでいるのだろうか。京都府立医科大学教育センター長の山脇正永教授に、医学部についての疑問に答えてもらった。(木和田志乃)

医師免許の取得目指し

――医学部の6年間の流れを教えてください。

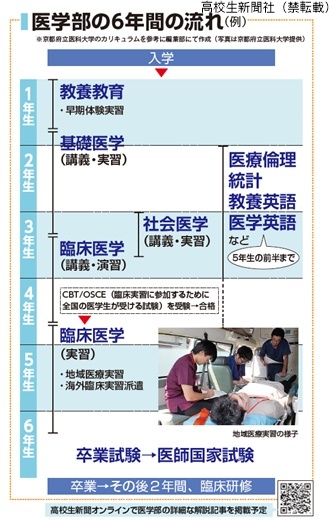

本学を例に説明しましょう。優れた医師・医学研究者を育てるという目的のもと、1年生で教養教育を行います。2年から基礎医学教育が始まり、3年からは社会医学、臨床医学の講義・実習が実施されます。試験に合格すると、4年の冬から6年の1学期まで、72週にわたる臨床実習が始まります。6年の2学期には卒業試験、そして卒業前の2月中旬に医師国家試験があります。合格すると医師免許が交付されます。

臨床実習には全国共通試験の合格が必須

――臨床実習に参加するための試験はどんなものですか?

4年の秋、臨床実習を行う技能を身に付けているかを評価する試験OSCE(Objective Structured Clinical Examination)と、臨床実習に求められる知識や問題解決能力についてコンピュータを用いた択一試験CBT(Computer-Based Testing)を受けます。

これらの試験は臨床実習の前に全国の医学生が受験するもので、知識・技能・態度が一定水準以上にあるかが問われます。1年から授業をきちんと受講し勉強していけば合格できるレベルです。ですが、大学に合格後、ほっとした気持ちのままで勉強を怠り、合格できない学生も毎年何人かはいます。

大学に入ることがゴールではないので大学生になってもしっかり勉強してほしいと思っています。本学では不合格の場合は留年して、翌年再受験することになります。

30以上の診療科を回る

――臨床実習はどんなことをするのですか?

医療チームの一員となって大学附属病院や協力病院で30以上あるすべての診療科を回るのです。

最初は指導してくれる医師の診察や治療を見学することから始め、徐々に外来や入院している患者さんの診察、カルテの記入、指導医の指導の下での採血などを経験して診断、治療を学んでいきます。患者や家族との関わり方も身に付けます。

基礎医学・社会医学の研究室に所属して基礎研究を行う期間も設けられます。医療過疎地域に滞在して、病院や福祉施設での実習などもしています。

カリキュラムが変わる

――カリキュラム自体が変わってきているそうですね。

はい。医学部のカリキュラムは現在、全国的に大きく変化しています。2023年以降、外国の医師国家試験の受験資格を得るためには国際的に認証されたカリキュラムで教育を行っている大学の卒業が必須になったためです。

臨床実習の期間が大幅に増え、1年生の時から医師と患者のコミュニケーション、医療倫理などの科目を学ぶようになりました。また1年次から4年次までの間、英語を継続して受講し、英語の医学論文を読み、議論を英語で行える能力を身に付けます。

サークルや部活動もできる

――医学部生は勉強がとても忙しいと聞きますが…サークルなどはしていない人が多いですか?

医学部は実習も多く、卒業時には国家試験の受験勉強のため暇がないと思われるかもしれません。ですが、午後の講義が終わった後、クラブ活動に参加している学生は多いですよ。

本学の体育部は、毎年夏に44医学部が参加して開催される西日本医科学生総合体育大会などの大会やリーグ戦を目標に練習に励んでいます。文化部も他大学とも積極的に交流しているようです。むしろクラブに入って学生生活を楽しんでほしいです。

山脇正永教授

京都府立医科大学教育センター長、同大総合医療・医学教育学教室教授

やまわき・まさなが 1988年東京医科歯科大学医学部卒業。2011年より現職。日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医学教育学会認定医学教育専門家。