生活に欠かせないスマートフォン。SNSやLINE、ゲームなどに熱中するあまり、画面を開いていないと不安になる「スマホ依存」になっていないだろうか。症状や対策について、インターネット依存の専門治療を行う久里浜医療センター(神奈川)の樋口進院長に聞いた。 (青木美帆)

-

樋口進さん

(久里浜医療センター院長) - ひぐち・すすむ 医学博士。インターネットを含む依存症の予防・治療・研究の第一人者。

10代が依存しやすい

依存とは「楽しい」「気持ちいい」という感情を得るために、行き過ぎた行動をとるこ

と。スマホゲームやSNSにのめり込んで学校生活に集中できず、成績や部活のパフォーマンスが下がるようならば、それは明らかなスマホ依存だ。全国の中高生10万人を対象にした調査(2012~13年)では、7.9%にスマホを含むインターネットへの依存が疑われるという結果が出ている。

脳には欲求をコントロールし、理性をつかさどる前頭前野という部位があり、これは高校生年代でも未完成。「依存というとアルコールやギャンブルが注目されますが、これは年齢制限があります。スマホは理性の脳が発達していない中高生が依存してしまう危険がある」という。

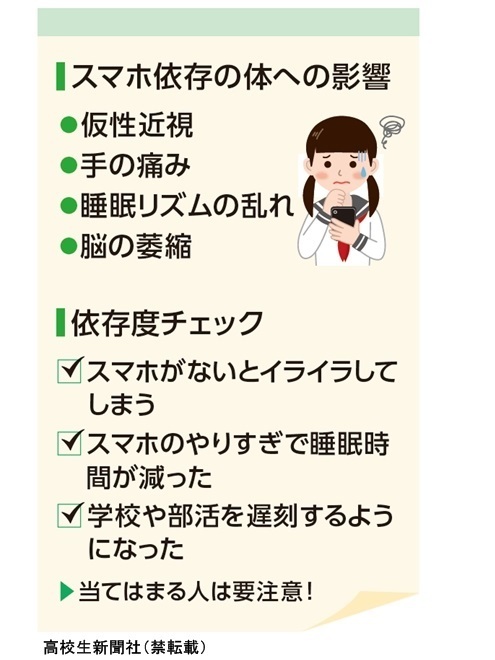

睡眠障害や脳の萎縮も

スマホ依存になると、持ち過ぎによる手の痛みや、画面の見過ぎによる仮性近視、睡眠リズムの乱れなどが起こる。さらに深刻な影響も。「11年から、インターネットを過剰使用している子どもたちの脳のさまざまな部位が萎縮するという論文が出ています。ネットやスマホの過剰使用が、脳の機能に直撃していることが分かってきているのです」

スマホがないとイライラする。睡眠時間が減った。学校や部活を遅刻したり、サボったりするようになった……。このような状況が思い当たる人は要注意だ。

家族や友達の協力を得て

スマホ依存を防ぐために何より大切なのは、使用時間を減らすこと。学校、食事中や入浴時、夜10時以降など、一日のどこかに「ノースマホ時間」を設定し、メリハリのある生活を送ることが大切だ。自主的に取り組むのが困難なら、家族や友達と協力してもいいだろう。

「依存は、いつでもどこでもできるものほど高まりやすい。スマホの使い方を一度振り返って、もし問題が起きているようなら使い方を考え直してみてください」