全国のSGH、SGHアソシエイト指定校のうち84校が研究成果を披露する「SGH甲子園」(関西学院大学など主催)が3月19日、同大西宮上ケ原キャンパス(兵庫県西宮市)で開催された。

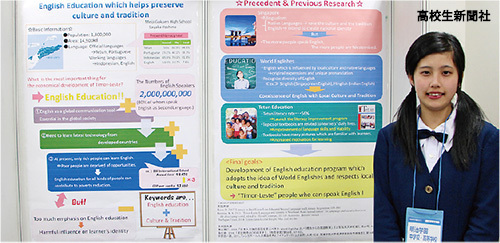

芳野清かさん(2年)は、非英語圏の学習者にふさわしい英語教育とは何かを考え提案した。

同校ではSGHの授業で、最貧国の一つの 東ティモールで行われている国際NGOによるソーシャル・ビジネスの取り組みについて研究している。芳野さんは、同国はテトゥン語とポルトガル語を公用語 としているが、経済的な成長を果たすためには国民の英語力向上が重要な課題だと知った。

しかし、「英語の重視は、自国の文化や伝統を軽んじることにもつながる。東ティモールにはない英語圏の文化を基にした教材では理解が進まない」と考えた。また、インドやシンガポールの英語は独自の表現や発音があることも知った。

そこで東ティモールの伝統や文化に配慮した英語を提案。同国のあいさつの習慣を取り入れた言い回しを作り、衣食住や伝統行事などを絵や写真で教える教科書を制作し、「まずは現地で授業をしてみたい」と考えている。