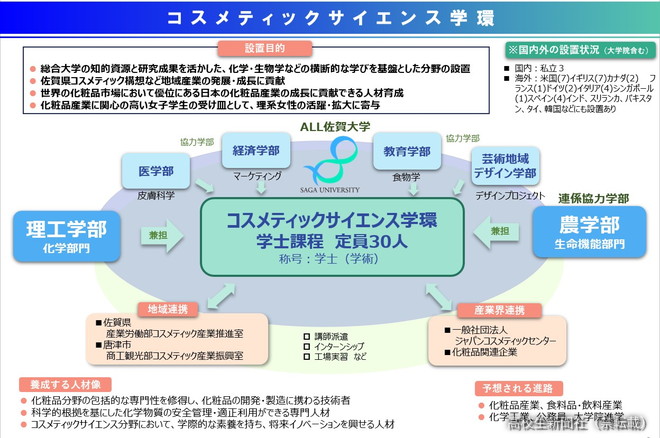

2026年4月、佐賀大学に化粧品科学を学べる「コスメティックサイエンス学環」が国立大学法人として日本で初めて設置される。化粧品作りに必要な知識を、化学、生物学、デザインなどの観点から、網羅的に学べる環境だ。学部長にあたる学環長に就任予定の鯉川雅之教授に、学べる内容や身につく力を聞いた。(木和田志乃)※取材日2025年8月29日時点の情報で作成

化粧品は科学技術の結晶

―そもそも、化粧品は科学とどう結びついているのでしょうか?

高校生のみなさんにとって、化粧品と科学は「遠い存在」に感じられるかもしれませんね。しかし、化粧品は私たちの想像以上に、「高度な科学技術の結晶」なんです。

化粧品は、肌に効果のある成分を届ける、浸透しやすくするほか、腐敗を防ぐ、酸化を抑えるなど、さまざまな機能を果たす化学物質が複合して成り立っています。物質の性質を理解するためには化学の知識が、物質が体の中に入った時の作用は生物学の知識が必要となります。

例えば、ごく一般的な乳液やクリーム状の化粧品には、油分と水分をなじませる作用を持つ「界面活性剤」という物質が配合されています。 他にも、日焼け止めには、紫外線を反射するために「金属酸化物」が使われるなど、すべての化粧品に何らかの用途で化学物質が配合されています。

理系・文系の枠を超えたプログラム

―「学環」の名称は、聞き慣れない高校生も多いです。

多様な複数の学問分野にまたがり、横断的に学ぶため、「学環」を用いています。「化学」や「生物学」だけでなく、人体の構造を理解する「医学」の知識、化粧品を売るための「マーケティング」や関連する法律を学ぶ「経済学」の知識、パッケージデザインやブランドイメージを創る「デザイン」の知識も必要とします。理系と文系の枠を超えた学問領域が、まるで環のようにつながり、互いに学びを深め合うイメージです。組織の作り方の仕組みが異なるだけで、学生にとっては通常の学部と何ら異なる点はありません。

佐賀県はコスメ産業の拠点

―学環設置の背景を教えてください。

佐賀大学は、医学部を含めた理系学部も文系学部もある総合大学です。理念として「地域とともに未来へ発展し続ける大学」を目指し、社会の変化に対応できる分野横断型の教育プログラムを模索していました。

一方で、佐賀県は、農作物や海産物などが豊かな天然資源を生かし、化粧品関連産業を県内に誘致して、地域経済の活性化を目指す「コスメティック構想」を掲げています。大学の方向性と佐賀県の目的が一致したんです。産学官が連携して化粧品をテーマにした教育プログラムを実現しようとして、コスメティックサイエンス学環の構想につながっていきました。

化学・生物学中心に法律やデザインも学ぶ

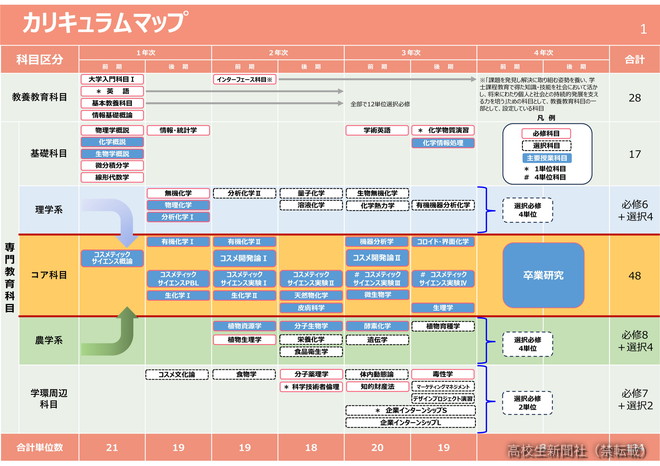

―カリキュラムの特徴を教えてください。

化学・生物学を中心に皮膚科学、薬理学、文化論、マーケティング、デザインなど複数の学問を学びます。

1年前期では、英語や教養教育科目の他、コスメティックサイエンスの学びに必要な数学、化学、物理学、生物学等の理系基礎をしっかりと身につけます。

―1年後期からは、専門的な「コア科目」を学ぶそうですね。

「コスメティックサイエンス」「有機化学」など化粧品の成分や製造・開発など必要な専門知識やスキルを習得する専門的なコア科目を学び、探究能力を身に付けていきます。同時に、化学や生物学の基礎を体系的に学ぶために、理学系科目を理工学部で、農学系科目を農学部で受講します。さらに、コスメの歴史や文化、化粧品関連法規、マーケティングやデザインプロジェクトなど関連する科目を学びます。

4年次には、化粧品開発に直接関わるテーマで卒業研究に取り組み、実践的な問題解決能力を養います。

化粧品企業でインターン

―産学官連携はどんなかたちで実現しますか?

コスメティック構想と連携し、県内の化粧品関連企業や研究機関、自治体と協力して、研究者による特別講義やインターンシップを予定しています。これらの連携を通じて、地域産業の課題を教育に取り入れ、学生が社会のニーズに触れながら学べる環境を整えています。

研究・開発から起業の道まで

―卒業後の進路の想定は?

大学院に進学してさらに専門性を磨くほか、化粧品そのものやその原料を扱うメーカーに就職し、研究開発、品質管理、マーケティング、商品企画といった職種への就職を想定しています。

―化粧品業界以外の進路も考えられますか?

一般的な化学関連産業はもちろんのこと、 化粧品に関連する知識だけでなく、化学物質の安全管理や適正利用ができる人材の育成にも力を入れています。この学びを生かせば、食品や飲料メーカー等での品質管理や安全管理の仕事にも就けます。自治体の産業振興部門など、公的な分野での活躍も期待できます。

学環で得た知識とアイデアを生かして、自ら新しい化粧品ブランドを立ち上げ、起業する道も可能です。さらに、化粧品の輸入・輸出といった貿易関連の仕事にも携われ、グローバルな舞台での活躍も視野に入ります。

―取得できる資格は?

卒業と同時に「毒物劇物取扱責任者」と「化粧品総括製造販売責任者」の申請資格が得られます。これらの資格は、化粧品の安全性確保や製造販売において重要な役割を果たすものです。

「なぜ?」と問える探究心が必要

―化粧品研究の魅力を教えてください。

研究成果がとても身近な形で現れるのが最大の魅力です。自分が研究・開発に携わった製品がお店に並び、実際に誰かの生活を豊かにしている様子を直接見られるので、やりがいにつながります。

―どのような高校生に志望してほしいですか?

化粧品は、私たちの生活に密接に関わる身近なもの。この化粧品はなぜ肌に合うか、なぜ効果があるのか。そんな探究心を持つ高校生にぜひ入学してほしいです。本学環では、早い段階から実験をカリキュラムに取り入れているので、高校時代に実験に取り組んだ経験があると、学びになじみやすいでしょう。

―化粧品=女性というイメージがあります。

化粧品業界は、女性が多いイメージがあるかもしれませんが、現在、研究開発の現場では男性の研究者が多く活躍しています。しかし、女性研究者も増えており、性別に関係なく誰もが活躍できる分野です。コスメが好き、科学が好き、その両方を学びたいという意欲のあるみなさんを待っています。

-

コスメティックサイエンス学環(定員30人)26年度入試日程

■一般選抜前期日程(18人)

共通テスト6教科8科目+個別学力検査は化学1科目

■一般選抜後期日程(5人)

共通テスト6教科8科目+個別学力検査は数学・化学から1科目または2科目選択*

*2科目受験した場合は高得点科目を採用

■総合型選抜Ⅱ(7人)

共通テスト6教科8科目+書類審査

※詳細は入学者選抜要項および各選抜募集要項を確認

佐賀大学理工学系理工学部化学部門教授。副学長。理学博士(九州大学)