「選挙に行こう」と声高に言われるけれど、「自分の一票なんかで、どうせ社会は変わらない」と、「無力感」を覚えてはいないだろうか。政治哲学を研究する宇野重規先生(東京大学教授)に、無力感が湧く理由、なぜ投票という行為で意思表示をする必要があるのか聞いた。(安永美穂)

「政治は変わらない」経験が続く日本

―投票について、高校生から「一票が何になるのかよくわからない」「どうせ変わらない気がする」などと声が寄せられました。「一票では社会は変わらない」という感覚は、どこから生まれていると感じますか?

「自分たちが投票すれば、国の政治に影響を与えられる」という意識を「政治的有効性感覚」というのですが、現在の日本ではこの感覚がとても低いのが実態です。

アジアの近隣諸国に目を向けると、台湾では学生運動が政治に大きな影響を与えてきました。韓国でも1980年代に大規模な民主化運動が起きており、若い世代が政治参加を通じて社会を変えてきた歴史があります。

「痛い人」に見られる空気感

―なぜ、日本では「政治的有効性感覚」が低いのですか?

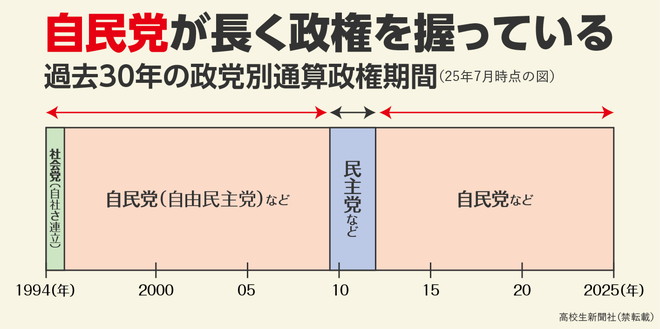

一方、日本ではこの30年間、政権交代がほとんど起こらず、投票して社会を変えたという成功経験がありません。「選挙に行くのはコスパ(コストパフォーマンス)が悪い」と思う人が増えているのかもしれません。

若い世代にとって「政治に関心がある」と語ると、周囲から浮いてしまう、「痛い人」に見られるという空気感がありますよね。社会を変えたいと思っても、そのために政治を語ることができない。政治に関心があると思われること自体を避けてしまう……とても根深い問題だと感じます。

―高校生からも「クラスで政治の話をすると意識高い、思想が強いと言われる」「語っていい雰囲気じゃない」など、話題を避けがちだと声が上がっていました。

日本の若者は「政治参加をあきらめがち」

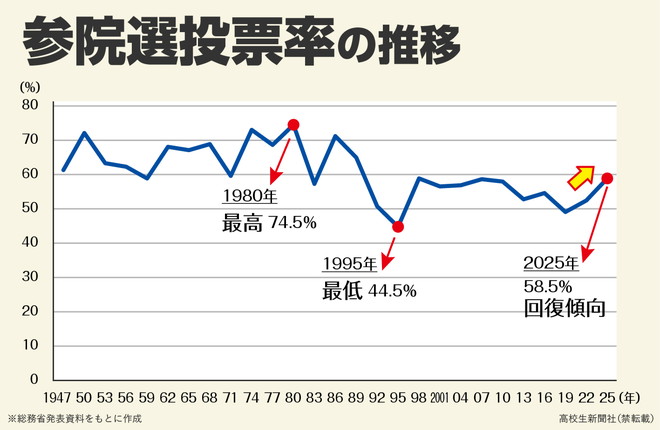

―2025年7月に実施された「第27回参議院選挙」の投票率は58.51%で、ここ最近の選挙と比べると高い水準となりました。しかし、50%台の投票率は世界的に見ると低い方で、若者の「政治離れ」も指摘されています。

戦後の衆議院選挙の投票率は長らく7割を超えていて、「投票するのが当たり前」という時代が続いていました。ところが、1990年を境に投票率が急激に下がり、現在は5割前後となっています。今の日本は、有権者の2人に1人しか投票しない国になってしまったんですね。

アメリカや中国の若者は、「あなたの一票で政治を変えられると思いますか?」という質問に6割以上の人が「イエス」と答えます。世界と比べてみても、日本はそう答える若者が極端に低く、あきらめてしまっている印象があります。

数百票の差で結果が変わる場合も

―一票に「社会を変える力」を期待しすぎると、むしろ失望につながってしまう気もします。私たちは一票に、どんな現実的な意味を見いだすべきでしょうか?

日本は投票率が低いため、組織票を固めて3割の票を集めれば当選できてしまうのが現状です。しかし、投票率が5ポイント上がれば、500万近い票が動くことになり、状況は大きく変わります。数千票、数百票の差で結果が変わる選挙区も多く、一人ひとりの行動が結果を左右する可能性が十分あるのです。

少子高齢化が進む日本では、有権者に占める高齢者の割合が多いため、多くの若者が投票に行かなくなると、ますます高齢者の意見ばかりが優先される政治になってしまうかもしれません。若い世代が一票を投じることは、そのような事態を防ぎ、若者の意見を政治に反映するためにも重要です。

編集部にあなたの声が届きます

この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひフォローして、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。

宇野重規先生

うの・しげき 東京大学社会科学研究所教授。2024年から同研究所長。博士(法学)。東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科博士課程修了。客員研究員としてフランスやアメリカに滞在した経験もあり、現在は東京大学社会科学研究所で所長を務める。専門は政治思想史、政治哲学。『民主主義とは何か』(講談社現代新書)など著書多数。