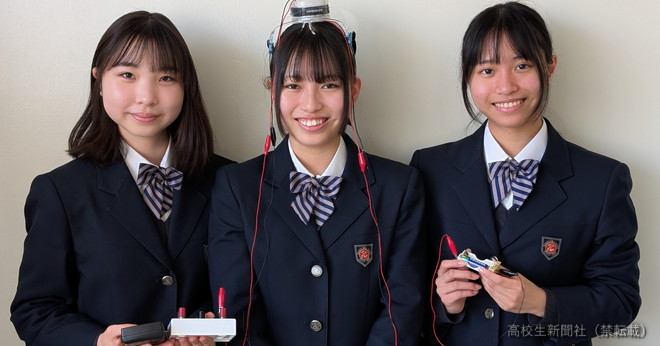

静岡北高校(静岡)科学部の3人グループは、省エネ性能の高い、おでこや頭に装着できるクーラーの開発に挑んでいる。研究の成果が認められ、5月、日本代表として科学研究の国際大会に出場予定だ。竹下香穂さん(3年)に研究内容を聞いた。

科学部の活動で「省エネクーラー」を開発

竹下さんと古井咲良さん(3年)、佐藤茉愛沙さん(2年)の3人が目指すのは、産業界ではまだ活用が難しい「低温廃熱」を利用した、頭やおでこに装着できる「省エネクーラー」の開発だ。2024年4月から、毎週月~木の放課後と土曜日8時間を研究に充ててきた。

「冷却効果を高めるには?」実験重ね

電気を流すと片面が熱くなり、もう片面が冷たくなる不思議な電子部品「ペルチェ素子」に注目した。ペルチェ素子2枚を重ねて配置し、一方に電力を加えると、もう一方で発電が起こり、冷却効果が高まる。「この仕組みを生かせば、小型で従来よりも省エネな冷却装置が可能になると考えました」

カギを握るのが「硫酸ナトリウム十水和物」だ。33.4度付近で固体から液体へと状態を変える性質があり、この温度域で最も効率よくペルチェ素子の冷却と発電が両立するとわかった。

「固体と液体の密度差をうまく利用すれば、電力ロスも少なく、よりコンパクトな装置にできそうなんです」

得意分野を生かし研究を役割分担

チーム結成のきっかけは、ペルチェ素子の発電実験を部活で行ったこと。部員のうち3人がペルチェ素子に興味を持つようになり、本格的な研究がスタートした。

研究では、それぞれの得意分野を生かして役割分担をしている。竹下さんは、実験結果から原理や仕組みを考察する役割を担う。「どんな実験をすれば本質に近づけるかを、チームでよく話し合いました」

古井さんはデータ処理担当。結果をすぐにエクセルで整理して、グラフを見やすくするよう心がけた。佐藤さんは、実験セットの製作を担当。少しの構造の違いでも結果に影響が出るので、よく考えてから組み立てたという。

苦労したのは温度管理だ。熱が逃げないように装置の隙間をふさぎ、室温の変化に影響されにくい構造を追求。実験前には毎回、温度やセットの状態を丁寧にチェックした。

「ありがとう」「ごめんね」コミュニケーション欠かさず

3人は実験だけでなく、チーム運営でも工夫を重ねた。実験準備や片付けの際は、互いに「ありがとう」「ごめんね」と言葉を交わすようにしていたという。「あいさつを大事にすることで、明るい雰囲気が保てました」

休み時間や移動中も実験内容について話し合うなど、時間を有効に使った。

「条件ひとつで結果が変わる」面白さ

研究を進める中で、チーム全員が面白いと感じているのは、「少し条件を変えただけで結果が大きく変わること」。その理由についてディスカッションする時間が一番楽しいという。

高校生・高専生が研究成果で競う「JSEC(ジェイセック)2024(第22回高校生・高専生科学技術チャレンジ)」(朝日新聞社など主催)で特別協賛社賞(花王賞)を受賞し、科学研究の世界大会「ISEF(国際学生科学技術フェア)」の日本代表として5月に米国オハイオ州へ派遣される。

今後は、さらにペルチェ素子の性能を高め、超小型かつ超省エネなクーラーを実現したい。「使われていない廃熱を、私たちの技術で電気に変える提案ができたらうれしいです」