白と黒の模様しかないのに、回すとなぜか黄色や緑が見える――。そんな不思議な「錯視」の正体を解き明かそうと、玉川学園高等部(東京)の生徒3人が、自作の「人工眼球」を使って研究に挑んだ。代表して浦口愛彩さん(3年)にどうやって研究を進めたかを聞いた。(写真・学校提供)

人工眼球を自作して錯視を研究

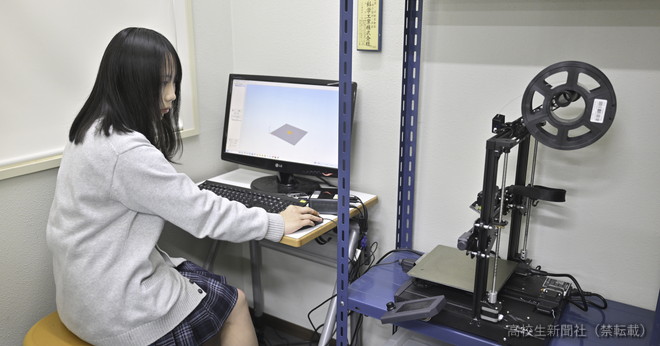

研究は浦口さん、新倉里咲さん(2年)、辻󠄀優里香さん(3月卒業)の3人で、総合的な探究の時間で行った。2024年3月から、毎週2時間の授業時間のほか、平日の放課後4時間や長期休暇を使って研究に打ち込んできた。

きっかけは、辻󠄀さんが錯視に関心を持ち、「ベンハムのコマ」という白黒模様のコマが回ると色が見える現象に注目したこと。そこに、人工眼球を別テーマで研究していた浦口さん、3Dプリンターによる造形が得意な新倉さんが加わり、共同研究をすることにした。「チーム結成前は全員が自分の研究テーマを持っていました。チームを組んでからは、それぞれが得意分野を生かしていました」

人工眼球を3Dプリンターで作成し、視覚細胞の反応を再現できる構造を目指して改良を重ねた。視覚細胞の代わりには吸収した光を放出させる性質を持つ「蓄光顔料」を使った。

「正確なデータを得たい」測定方法を工夫

錯視に影響する模様の配置や、光の当たり方など、さまざまな条件を変えて実験。白黒模様の位置によって見える色が変わったり、光の刺激の時間差でどの色が強く見えるかが決まるなど、錯視のメカニズムに関わる複数の要素が確認された。

「化学物質の光反応で、人間の目の仕組みを再現できたときは驚きました」。データの記録方法やグラフ化にも工夫を重ねた。

3人の得意分野を生かし共同研究に

辻󠄀さんは、錯視によって見える色をコントロールする条件を探った。辻󠄀さんの姿を見た浦口さんは、「主観的な現象を数値で示す方法を模索するのに手ごたえを感じている」と語る。新倉さんは、自ら考えた形状を3Dモデル化し、人工眼球として実験で使えるよう仕上げた。「新倉さんは、頭に思い浮かんだ形を形にできることに、手応えを感じました」。

チームワークの面でも、互いの作業を見たり説明し合ったりしながら理解を深め、スムーズに連携。人工眼球の改良中に水漏れなどのトラブルもあったが、構造を見直しながら効率的に作業を進めた。

模型が使えたときの達成感がうれしい

「模型がうまく機能した時や、データがグラフになった時は達成感がありました」。この研究は「JSEC2024(高校生・高専生科学技術チャレンジ)」で荏原製作所賞を受賞するなど高く評価され、5月にアメリカで行われる科学の国際大会「ISEF(国際学生科学技術フェア)」への出場する。

色覚障害や視力低下のメカニズム解明へ挑む

今後、浦口さんはこの経験を生かし、視覚細胞の反応遅延を再現する錯視カメラの開発に挑む予定だ。「色覚障害や加齢による視力低下の仕組みを解明し、交通標識の見え方改善や、AIに錯視を理解させる仕組みに応用したいです」と語る。