鈴木雅人さん(東京・早稲田大学高等学院3年)は、「サンゴの毒から抗がん剤を作る」という目標に向けて、大学教授と共に研究を続けている。

謎多きサンゴに魅了されて

幼い頃から家族旅行で沖縄を訪れ、海の生き物が好きになっていた。中学生になり、自宅でカクレクマノミなどの海洋生物を飼育し始めた。「生き物を調べる中で、謎が多いサンゴにひかれました」

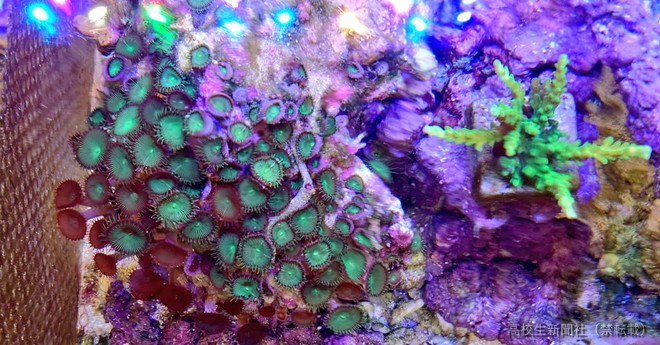

サンゴは何千種類とあるが、和名がついていないものや、どのサンゴの仲間なのかがはっきりしていないものが多い。「きれいな見た目をしている半面、毒があったり、はたまた人の命を救うかもしれなかったりする。可能性に満ちあふれています」

抗がん剤に利用できる?

特に関心を持ったのが、中3から飼育しているマメスナギンチャクと呼ばれるサンゴの一種。「中2のとき、家で飼育しているサンゴを触ったら手がかゆくなって、ネットで検索したら猛毒があると知り、詳しく調べてみたいと思ったんです」

高校1年の6月から研究を始めた。「サンゴの毒を抗がん剤に利用できる可能性を示す論文を見つけました。僕も研究を始めるときから、抗がん剤への応用も視野に入れたんです」

毒性の測定に挑戦

研究の中心は、マメスナギンチャクの抽出物に含まれる成分の毒性を調べる実験だった。「溶血活性試験」という方法を使って、赤血球を壊す作用があるかどうかを確かめた結果、抽出物に強い細胞破壊作用(溶血活性)があると認められた。この活性は、スフィンゴミエリンやウワバインという成分で抑制された。

「この結果から、フグ毒より強いとされる猛毒のパリトキシンや、クラゲなどが持つ毒のアクチノポリンに似た毒性分子が含まれている可能性があると分かりました」

大学教授の協力を得て

研究は高校の理科室で一人行っていた。だが、高校では、大学レベルの機器や高価な試薬を使うのが難しかった。

抗がん剤を作るという目標のため、さらに研究を深めたい思いで複数の研究会に参加。10代の海洋・水環境の研究を支援する「マリンチャレンジプログラム」(日本財団など主催)では、最優秀賞を受賞した。現在は、その時に知り合った東京海洋大学の永井宏教授の研究室で研究を続けている。

東京海洋大や水産庁とともに、液体中に混ざった成分を分けて、何が含まれたかを詳しく調べる「液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS/MS)」という装置を使って、具体的な成分の特定を進めている最中だ。

血液の繊細さに四苦八苦

先行研究を海外の論文サイトなどで探しているが、ほとんど見つからず、頭を悩ませている。「人間の血液の研究手法をまねたり、組み合わせたり工夫しています」

苦労しているのは、血液の扱い。「血液ってすごく繊細。実験にウサギやブタの血液を使っているのですが、少し振ると壊れてしまって」

研究のモットーは「失敗を失敗で終わらせないこと」。「失敗したら原因を追究して、次の実験につなげる。失敗するからこそ試行錯誤できるし、成果が得られるんです」。直近の目標は、国際学生科学技術フェア(ISEF)への出場だ。

サンゴのすごさを証明したい

将来は、がん治療などで注目される抗体薬物複合体(ADC)の開発にも携わりたいと考えている。「サンゴは地球温暖化で絶滅しかけています。人の命を救う可能性があるすごさと必要性を科学の力で証明して、社会に発信して、サンゴの保全に貢献したいです」