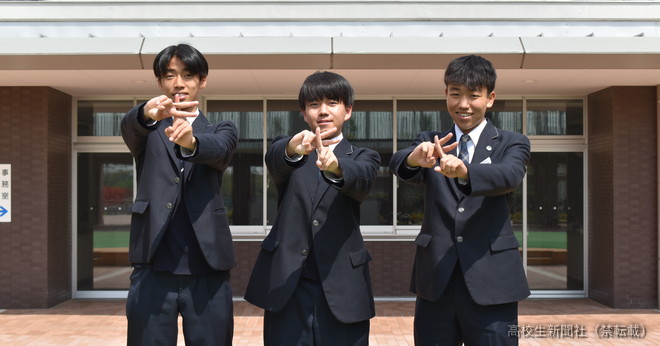

大宮国際中等教育学校(埼玉)の円尾幸太郎さん、野本翔生さん、村田一眞さん(ともに6年=高校3年相当)は、「子ども食堂」を開催している。食材に使うのは、食べられるのに捨てられてしまう「規格外野菜」だ。

学校の授業で子ども食堂を企画

―学校の探究の時間の中で、子ども食堂の企画を立ち上げたと聞きました。経緯を教えてください。

私たちは、高校1年生まで別々に探究活動をしていました。それぞれ「食品ロス」「より良い地域社会は何か」「教育格差」をテーマに探究していたのですが、5年(高校2年)になり、同じクラスになりました。「各自興味がある社会課題をまとめて解決できる題材として子ども食堂があるんじゃないか」と思い、立ち上げました。

規格外野菜を使い食品ロスと農家の負担を軽減

―食べられるのに売り物にならない「規格外野菜」を使い費用を抑えていますね。この運営モデルを思いついたきっかけは?

もともと食品ロスを探究していた円尾が、「規格外野菜」の存在を知りました。規格外野菜は、味の良さに関わらず、大きさや傷によって市場に出せない野菜です。

規格外野菜の廃棄にはお金がかかり、農家の方には負担です。規格外野菜を子ども食堂で使えば、食品ロスを減らせるだけでなく、農家の方の負担を減らせると考えました。

NPOやフードバンクに協力をあおぐ

―子ども食堂の開催まで、準備はどのように進めましたか?

子ども食堂を続けていくには、資金調達と食材確保が必要です。

資金面ではNPO法人に協力をあおぎ、地域企業からの支援金を受け取る際の窓口となってもらいました。これにより、高校生には難しい資金管理をしていただき、企業からも信頼を得て支援金を受け取れています。

食材確保では、さまざまな事情で流通できない食品を無償で提供する「フードバンク埼玉」に協力してもらいました。お菓子や飲料類、カレールウなどの常温保存可能な食品を無償提供してもらっています。「子どもたちに届けたい」という共通の思いから、協力を得られました。

インスタやポスターで参加者集め

―苦労したことや、乗り越えた方法を教えてください。

参加者を集める方法です。私たちはインスタグラムを活用して子ども食堂の周知を行っているものの、実際に来ていただける人数は少ないです。必要な人に食事を届けるには、より広範囲への広報が求められると感じ、公民館や放課後児童クラブ、地域の無料塾などにポスターを置いてもらいました。

しかしまだ参加者が多くないです。より気軽に来られるような仕組み作りや、広報の仕方が求められると感じています。

「身近な課題」に目を向け行動して

―探究のテーマが決まらず迷う高校生も多いです。テーマ決めのコツや、気になることや社会課題を見つけるコツを教えてください。

探究テーマを見つけるには、身近な課題に目を向け、実際に行動してみることが大切だと思います。私も子ども食堂を運営する中で、「なぜ支援を必要とする家庭が増えているのか?」「地域のつながりを強めるには?」といった疑問が生まれました。

まずは気になる社会課題に関わってみたり、現場の声を聞いたりすると、より具体的で深いテーマが見えてくると思います。小さな違和感や疑問を大切にし、それを掘り下げることが探究の第一歩になるはずです。そこから自分なら何ができるかを考え、実践することで、さらに探究が深まっていきます。

まずは先行研究を調べよう

―探究活動に励む高校生に向けて、欲しい情報を探す方法やコツや、周りの人の協力を得る方法についてアドバイスをください。

情報を探すには、まず先行研究を調べることが重要です。学術情報に特化した「Google Scholar」を活用し、多くの論文を分析しましょう。それでも不明点があれば、実際にインタビューすることで詳細な答えを得られます。

協力を得る際は、自分の活動の意欲や情熱を伝えることが大切です。なぜそのテーマに取り組むのかを具体的に話し、共感を得ることで、支えてくれる人が増えていきます。

常に「客観的な視点」を持って

―収集した情報を分析しまとめる上で意識したことはありますか?

情報をまとめるにあたって、テーマを見失わないように客観的な視点を持つことを意識しました。行き詰まった時はいつもアドバイスをくれる先生に相談していました。気軽に相談できる相手がいると、視野が広がります。

―今後の展望を教えてください。

もちろん3年生でも活動は継続していきます。また、今後は活動回数を増やしたり、拠点を増やしたり、規模を拡大していきたいです。卒業後は私たちの支援をより多くの人に届けていきたいです。