新入生は、「大学入試はまだまだ先」だと考えていないだろうか。「大学が求める人物像」とのマッチングが重視される「総合型選抜」は、早めの準備が志望校合格につながるのだ。進路指導アドバイザーの倉部史記さんに、総合型選抜の仕組みやリスクを聞いた。(黒澤真紀)

自分で自分をアピールする入試

―総合型選抜の特徴を教えてください。

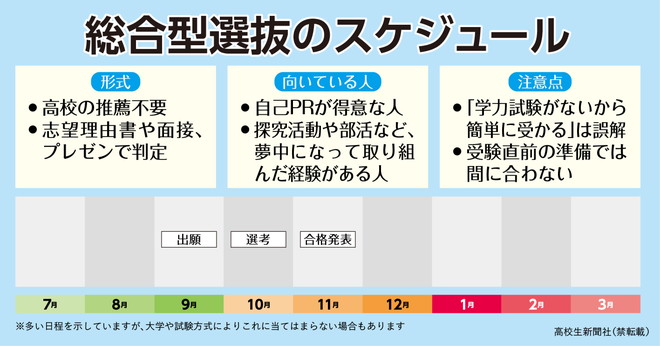

高校の推薦が不要で、自分自身で大学にアピールする入試方式です。学力試験よりも、志望理由書や面接、プレゼンテーションが重視されます。小論文など筆記試験を課す大学もありますが、基本的には「自分が何に取り組んできたか」「大学で何を学びたいか」を明確に伝える力が求められます。

ある意味、就職活動に近い入試といえるでしょう。企業の面接で「なぜこの会社を志望するのか」が問われるように、総合型選抜では「なぜこの大学で学びたいのか」をしっかり伝える必要があります。志望理由が曖昧なままだと評価は低くなります。

「夢中になった経験」がある人に向いている

―総合型選抜に向いているのはどんな人ですか?

自己PRが得意な人や、何かに夢中になって取り組んだ経験がある人には向いています。例えば、探究活動で成果を上げたり、コンテストで受賞したり、高校生活で研究やものづくりに挑戦したり、ボランティア活動を続けたりといった実績があると、評価につながりやすいです。

大学進学後に何がやりたいかが明確で、「学びや経験を将来どのように活かしたいか」を言葉でしっかり伝えられる人も有利です。

「簡単に受かる」は大きな誤解

―総合型選抜を受ける際の注意点は?

「学力試験がないから簡単に受かる」イメージが広がっていますが、誤解です。単なる「志望動機」ではなく、「なぜこの大学でなければならないのか」を深く考える必要があり、準備なしでは対応できませんし、一般選抜以上に厳しい筆記試験を課す難関大学もあります。

「逆転合格」「学力では合格が難しい大学に、総合型選抜で合格した」とよく目にしますが、成功談を鵜呑みにしないようにしてください。

情報収集は早めに行う

―どのような準備が必要ですか?

志望理由を明確にするために、高校1年生の段階から大学での学びについて情報収集を始めるのが理想です。総合型選抜では、出願書類の作成に時間がかかるため、受験直前になって準備を始めても間に合いません。

プレゼンテーションや面接の経験も大切。人前で話す機会を逃さず、スキルを身につけると良いでしょう。

高校3年の9月ごろから出願が始まるため、遅くとも高校2年のうちには、志望大学の入試情報をチェックし、求められる力を身につけておくべきです。

総合型選抜に潜むリスクとは

―総合型選抜を受ける際に気をつけるべきポイントは?

総合型選抜のみに絞ると、一般選抜への切り替えが間にありません。総合型選抜で不合格になったときに備えて、一般選抜の準備も忘れずに。

「総合型選抜で合格しやすい」と話題になる大学もありますが、入学後に「学びたい内容と違った」と感じるケースもあります。入試が比較的易しいからという理由だけで選ぶのではなく、大学の教育内容や環境をしっかり確認して選ぶようにしてください。