高校に入ったばかりの新入生は、「大学受験はまだまだ先」と考えていないだろうか。しかし、教科学力試験が中心の「一般選抜」は、高1で勉強をサボってしまうと、のちのちの志望校選びで後悔してしまう。進路指導アドバイザーの倉部史記さんに、新入生に知ってほしい一般選抜の基本を聞いた。(黒澤真紀)

1回の試験で合否が決まる

―一般選抜の特徴について教えてください。

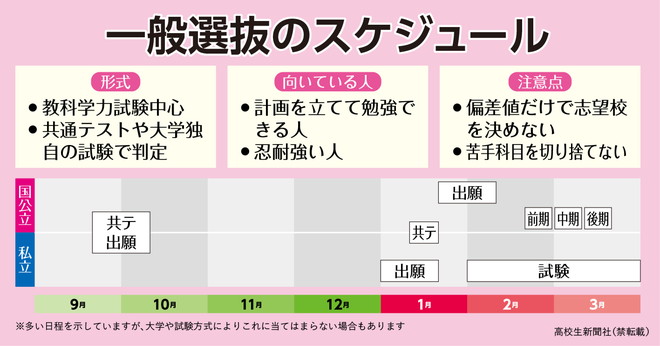

試験当日の得点だけで合否が決まる、教科学力試験が中心の入試です。高校の成績や課外活動の実績は影響しません。国公立大学では大学入学共通テストが課されます。私立大学では独自の試験を実施する大学がほとんどで、共通テストを利用する大学や、小論文や総合的な思考力を問う大学もあります。

試験科目は、文系なら英語・国語・地歴公民、理系なら英語・数学・理科が中心。体育系や芸術系の大学では、筆記試験に加えて実技試験が課されます。

高校3年の1月に行われる共通テストから本格化し、ラスト3カ月が勝負。志望校を検討する期間が長いのも特徴です。

「こつこつ努力型」に向いている

―一般選抜を目指すのに適したタイプは?

「一人でこつこつ努力できる人」「授業の内容をしっかり理解でき、計画的に学習を進められる人」は結果を出しやすいです。加えて一般選抜は長いと3月末まで合否がわからないので、忍耐力がある人にも向いています。

高1からバランスよく学ぼう

―一般選抜を目指す場合、いつから準備を始めるのが理想ですか?

一般選抜は、教科学力が試される勝負。高校1年のうちから、文系科目、理系科目問わずバランスよく学びましょう。志望校を選ぶときに、選択肢を広げられます。

国公立大学を目指す場合は、共通テストで幅広い科目を対策しなければならないため、学習習慣の確立が重要です。受験対策に特化した勉強は高校3年から本格化する人が多いですが、後半、学力が一気に伸びる人も少なくありません。

高校の先生がよく「もう一年早く本気で勉強していれば……」と言うのは、それだけ早めの準備が大切だから。焦る必要はありませんが、高校3年になってからすぐに受験を意識した学習にも取り組めば、志望校の合格に近づきます。

偏差値だけで大学を選ぶのはNG

―一般選抜で進学を目指す人にありがちな失敗には、どのようなものがありますか?

「偏差値だけで志望校を選んでしまうケース」が多いです。模試の結果から受かりそうな大学を選び、深く調べずに出願してしまう。最近は、1回の入試で複数の学部を併願できる制度を取り入れている大学もあるため「とりあえず出願してみたら、この学部だけ合格した」ケースもあるでしょう。

しかし、大学、学部によって学ぶ内容は大きく異なります。入学後に「本当はやりたい勉強ではなかった」と後悔しないためにも、事前にしっかり情報を集め、学びたい内容を軸に志望校を選んでください。

「受かるために勉強する」のではなく、「勉強するために受かる」のが大学入試だと忘れないでください。

苦手科目を切り捨てると危険

―一般選抜を受ける上で、気をつけるべき点はありますか?

苦手科目を安易に切り捨てるのは危険です。最近の高校生は、必要最低限の勉強しかしたがらない傾向がありますが、「本当に無駄かどうか」は分かりません。

私立大学でも大学入学共通テストの成績を利用できる場合があり、その際に科目数が少ないと選択肢が狭まります。入試科目に数学が必須だったり、入学後に統計を学ぶ必要があったりする学部が増えているため、文系だからといって数学を完全に切り捨てると、後になって後悔するかもしれません。