勝手に部屋に入ってくる、交友関係をしつこく聞いてくる……親との距離感に悩む中高生は少なくない。親子間で上手に距離感を保ち、子どもが自分の心を守るためにはどうすればよいのだろうか。(黒澤真紀)

-

関連する記事もチェック!

【心を守る境界線2】「グループLINE」から抜けたい→伝え方のコツがある(12月24日公開)

なんでも知りたがる母親にうんざり…

-

中学1年のココちゃんは、母親からの干渉に悩んでいる。ココちゃんの部屋にノックもせず入ってきたり、脱衣所で着替え中のドアを平気で開けたりするのだ。友だちとカラオケに行くと「誰と行くの?」と聞いてくるし、その中に母親の知らない友だちが入っていると、「どこに住んでいるの?」「どんな子?」「親に会ったことある? どんな人だった?」としつこい。男子もいるが、知られると大騒ぎになるため、ココちゃんは黙っているしかない。

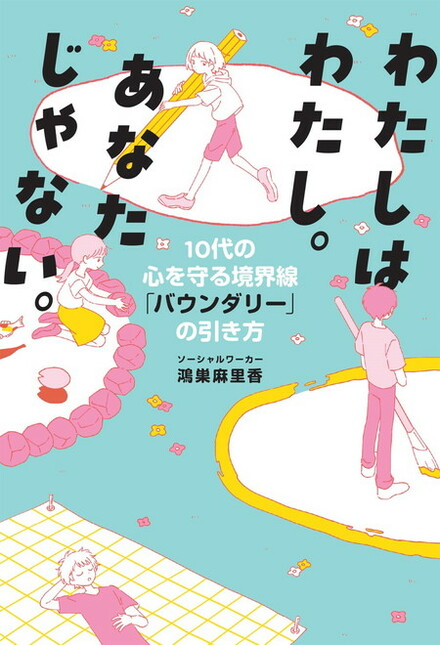

友だちを家に呼びたいと言っても「今日は無理」と勝手に断られることも。小学生の頃は気にならなかった母の言動も、最近では「家族だからといって何でも受け入れなければならないのか」と疑問を感じている。(『わたしはわたし。あなたじゃない。 10代の心を守る境界線「バウンダリー」の引き方』(鴻巣麻里香著、リトルモア)より、高校生新聞編集部が抜粋編集)

「私」と「あなた」の境界線、引けてる?

親子間で上手に距離感を保ち、子どものプライバシーを尊重するには「バウンダリー」という考えが大切だ。対処法を、バウンダリーに詳しいスクールソーシャルワーカーの鴻巣麻里香さんに解説してもらった。

―ココちゃんの母親の行為には、どんな問題があるのでしょうか?

部屋や脱衣所に入ること、友達の情報をなんでも知りたがることは、バウンダリーの侵害にあたります。

―バウンダリーとは何か、詳しく教えてください。

バウンダリーは「私は私、あなたはあなた」という「心の境界線」です。いくつかのお皿を用意し、それぞれに「自分の願い事」「自分の心配」「親や先生の期待」などを分けて載せていくイメージをしてください。お皿の「枠」が心の境界線、つまりバウンダリーです。

中高生の悩みを聞くと、周囲からの「こうあるべき」という期待に抑圧されて、「自分はこうありたい」という意思が言えない生徒がいます。バウンダリーがあいまいな状態というのは、「自分の心配」のお皿に「親や先生の期待」が載っているなど、整理できていない状態。バウンダリーが分かると、混ざっていた不安や期待が整理され、誰の気持ちなのか明確になります。

―ココちゃんの母親がバウンダリーを侵害しているのはどんな点ですか?

部屋や脱衣所に無断で入る行為は、子どもの「自分だけのスペースを持つ権利」や「裸を見られない権利」を侵害するものです。また、友達関係や行動を過度に知りたがる態度は、プライバシーを軽視し、過剰な干渉につながります。

親との距離感は子どもが決めてよい

―「子を心配する親」と「過干渉な親」はどう違うのでしょうか?

先ほど挙げたお皿の例を使って説明しましょう。例えば「子どもがどんな子と仲が良いのか分からない」と心配する親は、抱える不安を「子どもを心配する『私(親自身)』が不安」だと認識し、親自身のお皿に置きます。一方でバウンダリーを超えて過干渉する親は、「どんな子か分からない相手と仲良くしている『子ども』が不安」と認識し、本来親のお皿に載せるべき不安を、子どものお皿に載せてくるんです。

親がバウンダリーを超えてくると、子どもは親の不安を自分の不安だと考えるようになり、その違いに気づかないまま、心の負担が増えていってしまいます。

―親がバウンダリーを超えてきてモヤモヤした場合、どうやって気持ちを伝えればよいでしょうか?

「それは私の不安じゃなくて、お母さん・お父さんの不安だよね」と、冷静に自分の気持ちを伝えてください。親によっては子どもからストレートに言われると反発してくるかもしれないので、「お母さん・お父さんはそれが不安なんだね」という言い方もあります。大切なのは、親の不安を引き受けないこと。「それはあなたの不安でしょ」と心の中でそっと突っ込みつつ、落ち着いて返すのがコツです。

―それでも親がバウンダリーを超えてきたら?

自分が親にどの程度の理解や応援を求めているかを考えてみましょう。すべてを分かってほしいのか、邪魔さえされなければいいのか……どんな距離感を望むかは、子どもが決めていい。バウンダリーを意識すれば、「それは私の不安ではなくて、お母さんの不安だよね」と区別できるようになり、自分を守れるようになるのです。

自分にとって心地よい関係を大切に

―親を悲しませてはいけないと、気を遣って意見を言えない子も多いのではないでしょうか。

それは、優しさでもありますが、親から無意識に与えられたメッセージが染み付いた結果かも知れません。これまで、親の機嫌を取ろうと気を遣ってきませんでしたか? そうすることで、無自覚のまま子どもは次第に親の気持ちを忖度(そんたく)する癖がついているのではないでしょうか。

―自分の気持ちを一番に考えていいのですね。

もちろんです。親には、子どもに貧しい思いをさせない、温かい家を用意する、子どもの進路や夢を支えるために努力する義務があります。親の責任と子どもの自由は別物。自分にとって心地よい関係を大切にしてください。

―親に安心してもらうために、子どもからできる親へのアプローチは?

自分のことを自分の言葉で伝えてあげてください。例えば友だちとの出来事や学校での話、今好きなことなど、話しても気楽に感じる内容を選んでみてください。全部を話さなくても大丈夫ですし、大事な秘密はそのままでOK。話せることだけを少しずつ共有してみるだけでも、親はきっと安心するはずです。

-

『わたしはわたし。あなたじゃない。 10代の心を守る境界線「バウンダリー」の引き方』

鴻巣麻里香さんが、友達や親、先生などに抱えるモヤモヤに対し、「バウンダリー」を糸口に対処法を見つけ出す一冊。具体的なエピソードを交えながら、人間関係の悩みやしんどさについて、助けになる知識と作戦を伝える。

鴻巣麻里香(こうのす・まりか)

精神保健福祉士。福島県スクールソーシャルワーカー。子ども食堂などを運営する「KAKECOMI」発起人・代表。精神科医療機関勤務、東日本大震災被災者支援を経て現職。セルフケアやメンタルヘルス、コミュニティケア等のワークショップや講演を多数行っている。