学校生活では、時に苦手な相手とも関わらなければならない場面がある。そもそも、苦手な人がいることは悪いことなのだろうか? 窮屈さを感じながらも、自分の心を守るための方法とは。(黒澤真紀)

みんなと仲良くしなきゃだめ?

-

中学1年生のナルくんは学校がつらい。「みんな仲良くしなきゃいけない」という雰囲気が息苦しいからだ。小学校の頃、「でぶ」とからかってきたクラスメートとも仲良くしなければならなかったのは苦い経験だ。

ナルくんは、前の席のよっくんが苦手だ。よっくんに意地悪をされるわけではないが、ちょっかいを出してくるそのノリがどうしても合わず、一緒にいるとイライラして気持ちが落ち着かない。「よっくんのことが嫌いだ」と言えば、畑中くんと同じになってしまう気がして、言えない。

授業中にちょっかいをかけられたとき、思わず「やめろよ!」と叫んでしまった。その後、先生に「みんな仲良くしろよ」と言われ、ナルくんは心の中で叫んだ。「どうして誰とでも仲良くしなきゃいけないんだよ!」(『わたしはわたし。あなたじゃない。 10代の心を守る境界線「バウンダリー」の引き方』(鴻巣麻里香著、リトルモア)より、高校生新聞編集部が抜粋編集)

「仲良くなりたい人」と出会えるほうが奇跡

ナルくんのように、「みんな仲良くしなきゃ」という雰囲気に苦しむ子どもは少なくない。しかし、苦手な人がいるのは当たり前。関わる際に大切なのが、「私は私、あなたはあなた」という心の境界線「バウンダリー」だ。バウンダリーに詳しいスクールソーシャルワーカーの鴻巣麻里香さんに解説してもらった。

―そもそも、苦手な人がいることは悪いことなのでしょうか?

全く問題ありません。むしろ健康的だと思いますよ。食べ物だって全種類好きになれるわけじゃないですよね。それと同じです。

窮屈な原因は学校にあります。教室に20~30人の子どもたちが集まっていても、その集団は子どもたちの意思で作られたわけではありません。同じ地域に住んでいる、学力レベルが似ている、ただそれだけで分けられた集団にすぎないのです。「この人ともっと仲良くなりたい」と思える人に出会える方が奇跡。まして、親友を作るなんて宝くじを当てるようなものです。

苦手な相手との関わりは「礼節」を守ろう

―苦手な人がいたとき、自分の心を守るには何をすればよいですか?

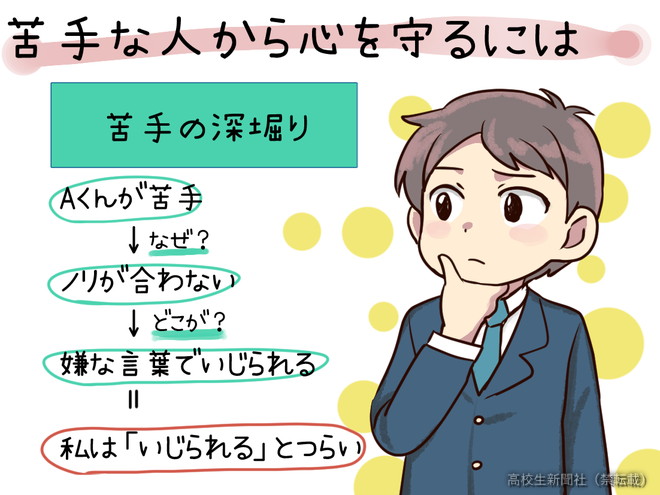

苦手な相手について深掘りしてみてください。自分の心を守る境界線、つまりバウンダリーが見つかるはずです。相手の悪いところを探すのではなく、相手の言動を手がかりに「私はどんな言動が苦手なのか」「どうされるとつらいのか」と、「私は」どう感じているのかに目を向けます。バウンダリーが理解できれば、今だけでなくこれから築く人間関係でも、トラブルや苦痛を減らせると思います。

―どうしても苦手な人とか関わらなければならない場面ではどう対応すればよいですか?

「おはよう」「バイバイ」「ありがとう」「ごめんね」をきちんと言うなど、礼節を守るだけで十分です。例えば体育の授業で苦手な人とペアを組む場面でも「ペアで何かをする」という「作業」に徹し、必要な礼節を守れば大丈夫。

周囲の人からはあなたの気持ちはわからず、行動と言葉しか見えません。心の中はごちゃごちゃしていてもいいんです。

「話しやすい」と感じる相手を見つけよう

―クラスメートや先生との関係性に悩んでいるとき、どこに相談すればよいでしょうか?

学校には必ず心の悩みや学校生活での困りごとを相談できるスクールカウンセラーが配置されており、場合によっては家庭や生活環境の問題にも対応するスクールソーシャルワーカーがいることもあります。まずは、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーに相談してみませんか。

学校の人に話すのは抵抗がある人は、自治体や民間の相談窓口を利用する方法もあります。匿名で相談できるLINEや電話、チャットサービスなどが用意されていることが多く、心理の専門家と直接つながれる仕組みも整っています。

相談する相手との相性も大切です。一度で合う人を見つけられなくても大丈夫。いくつか試す中で、「この人なら話しやすい」と感じる相手を見つけてください。モヤモヤした気持ちを抱え込まず、まずは気軽に相談してみてくださいね。

-

『わたしはわたし。あなたじゃない。 10代の心を守る境界線「バウンダリー」の引き方』

鴻巣麻里香さんが、友達や親、先生などに抱えるモヤモヤに対し、「バウンダリー」を糸口に対処法を見つけ出す一冊。具体的なエピソードを交えながら、人間関係の悩みやしんどさについて、助けになる知識と作戦を伝える。

鴻巣麻里香(こうのす・まりか)

精神保健福祉士。福島県スクールソーシャルワーカー。子ども食堂などを運営する「KAKECOMI」発起人・代表。精神科医療機関勤務、東日本大震災被災者支援を経て現職。セルフケアやメンタルヘルス、コミュニティケア等のワークショップや講演を多数行っている。