仲の良い友達同士でも、距離が近すぎると負担に感じることもある。SNSやLINEが日常化して他人とつながる時間が増えた今、自分の時間を守りつつ友だちと良い関係を保つにはどうすればよいのか。(黒澤真紀)

-

関連する記事もチェック!

【心を守る境界線1】「ノックなしで部屋に入る親」にモヤッ→過剰な干渉は断って

深夜まで続くグループLINEがしんどい

-

中学2年生のクミちゃんは、学校の仲良しグループ10人のグループLINEに困っている。毎晩21時頃から始まるとりとめのない会話が23時頃まで続き、「時には1人で静かに過ごしたい」と思うものの、言い出せないのだ。テスト前もLINEをつないだまま勉強し、結果的に過去最低点を更新してしまった。

そんな中、ある日グループのサトちゃんが「1人の時間を大事にしたいからグループを抜けるね。何かあったら個別に連絡するね。これからもよろしく」と言ってグループを抜けた。他のみんなは戸惑いつつも非難はしていない。クミちゃんは、サトちゃんにどうしてそんな行動が取れるのか聞きたいと思いながらも、その勇気が出せずにいる。(『わたしはわたし。あなたじゃない。 10代の心を守る境界線「バウンダリー」の引き方』(鴻巣麻里香著、リトルモア)より、高校生新聞編集部が抜粋編集)

自分の時間も欲しい、でもひとりぼっちになるのは怖い…

友達と心地よい距離を保つには、「私は私、あなたはあなた」という心の境界線「バウンダリー」を意識することが重要だ。上手な線の引き方を、バウンダリーに詳しいスクールソーシャルワーカーの鴻巣麻里香さんに聞いた。

―「私とあなたの心の境界線」であるバウンダリー。クミちゃんの例は、どんな点でバウンダリーがあいまいになっているのでしょうか?

クミちゃんは、自分の時間やペースを大切にしたいと思いながらも、ひとりぼっちになるのが怖くて、モヤモヤを抱えたまま過ごしています。その結果、「自分にとって心地よい線引き」ができていないんです。

一人でぼーっとしたり、自分の体調や気持ちを見つめ直したりする時間はとても大切です。現代の子どもたちは、自分だけの時間がどんどん削られているように感じます。学校が終われば塾や習い事があり、家に帰ってもSNSやLINEでのやりとりが続きますよね。部屋の中やお風呂、トイレにまでそのつながりが入り込んで疲れ切っているのではないでしょうか。

意見は「目的語」を明確にして伝えて

―仲のいい友達でも「合わない」と感じる場面では、どのように気持ちを伝えればよいでしょうか。

「あなたと合わない」のではなく、「あなたの『その考え』とは合わない」と伝えればいいんです。意見や考え方、価値観は、その人が持ついろいろな色の石ころのようなもの。好きな色の石もあれば、あまり好みでない色もあります。「あなたのことが好き」を前提にしつつ伝えれば、相手そのものを否定することにはなりません。

―伝える時に気をつけることはありますか。

「あなた」ではなく「あなたの考え」を目的語にすることが大切です。目的語を明確にすることで、「その考えには賛成できない」と伝えられ、言われた相手も「自分自身を全否定された」と感じにくくなります。

日本の子どもたちは、物事をはっきり言わず、否定的なことを避ける傾向があります。重要なのは、言われた側がスイッチを切り替えること。ただ単に、好きなものが合わないだけで、「意見が違う」こと自体は問題ではありません。「あなたはそう考えるのね」でいいのです。

不安になる理由を深堀りしよう

―自分が友だちに踏み込みすぎてしまったとき、どうしたらいいでしょうか?

「今の言い方、嫌だった?」と友だちに聞いてみてください。「嫌だった」と言われたら、「教えてくれてありがとう。次からもう言わないね」、これでOKです。とてもシンプルなんですよ。

―逆に、相手から嫌なことを言われたり、踏み込まれすぎたりした時は?

私は、笑えないことを言われたら、笑いません。「真顔」で、おだやかに、「ふーん」などと返します。相手のことを否定しませんが、私はその話にのらない意思表示をします。

そして、不安やイライラを深掘りしてみてください。「私はどうされたら不安になるのか」「何を期待していたのか」を書き出して、原因が分かると気持ちが落ち着いてきます。分からないことがまた不安になるので、「私はこうされると嫌だ」とバウンダリーを意識すると、自分の感情にも対処しやすくなると思います。

-

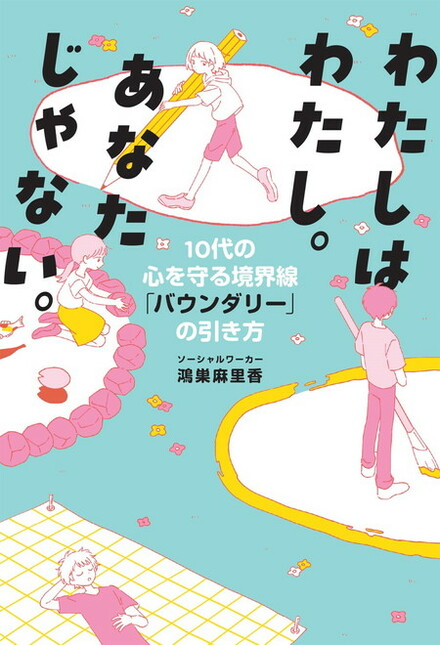

『わたしはわたし。あなたじゃない。 10代の心を守る境界線「バウンダリー」の引き方』

鴻巣麻里香さんが、友達や親、先生などに抱えるモヤモヤに対し、「バウンダリー」を糸口に対処法を見つけ出す一冊。具体的なエピソードを交えながら、人間関係の悩みやしんどさについて、助けになる知識と作戦を伝える。

鴻巣麻里香(こうのす・まりか)

精神保健福祉士。福島県スクールソーシャルワーカー。子ども食堂などを運営する「KAKECOMI」発起人・代表。精神科医療機関勤務、東日本大震災被災者支援を経て現職。セルフケアやメンタルヘルス、コミュニティケア等のワークショップや講演を多数行っている。