花巻農業高校(岩手)写真部は、「全国高校総合文化祭」写真部門に4年連続で出場している強豪校だ。どのように撮影技術を磨いて作品づくりをしているのか、部員や顧問に聞いた。(文・中田宗孝、写真・学校提供)

大半が初心者からのスタート

今年度は部員数28人、活動日は週4日で、放課後の16時から始まる。入部を機に初めてカメラに触れる人ばかりだが、今年は3人の部員が「全国高校総合文化祭」に出品するほどの強豪だ。「部は先輩・後輩関係なく仲良し。カメラに関することも先輩が後輩にしっかり教えるというよりは、雑談の中で自然と伝えていく雰囲気です。『撮影の小道具でシャボン玉が使えるよ』とか」(部長の髙橋友那さん・3年)

【1日のスケジュール】グループに分かれ撮影会

普段は「撮影会」と称した校内撮影を行いながら、カメラの扱い方、光の調整や構図といった撮影技術を実践の中で学ぶ。数人のグループを組み、校内の風景や人物など、思い思いに一眼レフカメラのシャッターを切る。

-

<ある日のスケジュール>

16時 部活開始、撮影準備

16時10分~ 校内で撮影会。部員が個々にテーマを考え、イメージする題材に沿った情報収集も行う

17時30分 部活終了

【作品作りの流れ】PDCAサイクルを繰り返す

同校のある岩手県では、全国高総文祭への出品作の選考を兼ねた写真コンテストを年3回実施する。部員たちはコンテストに出品する作品制作にも励む。

顧問の村上利行先生は「PDCAサイクル」を部員に意識させ、作品のブラッシュアップに協力する。PDCAサイクルとは、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(確認・評価)→Act(Action・改善)」の4つの過程を繰り返し、目標達成に近づけるフレームワークだ。「(農作物の生産・動物の飼育など)農業高校の教育現場では長年『PDCAサイクル』が使われています。そのノウハウを写真の部活動に落とし込んでいるんです」(村上先生)

作品制作のプロセスは、次のように進む。

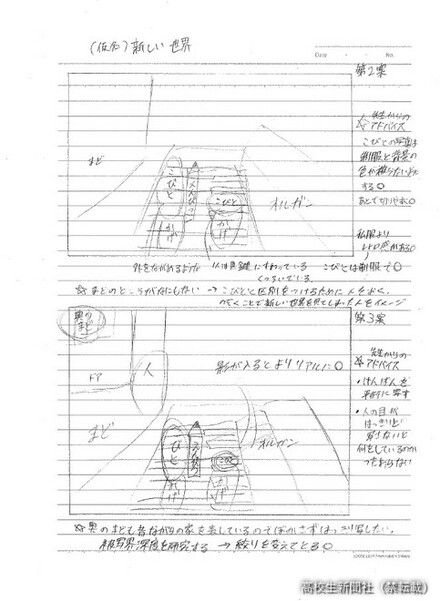

- 1. 思いついた作品(撮影)テーマを「絵コンテ」に描く

- 2. テーマに沿って撮影

- 3. 顧問から改善点などのアドバイスをもらう

- 4. アドバイスをもとに再び撮影を行う

- 5. 「3」と「4」を繰り返しながら作品のクオリティーを高める

撮影前、絵コンテにあらわすと「作品テーマの確立や方向性を示す一つのきっかけ」になるという。「私はテーマ選び50%、撮影50%で一つの作品が完成すると考えます。頭で想像するだけでなく絵にすると、どんな写真を撮りたいかを撮影者がより描写的に捉えられる。第三者にも作品像を伝えやすくなります」(村上先生)

【作品完成までのスケジュール】約3週間かけて作品作り

-

<6月開催の大会に出品する作品づくりスケジュール>

4月下旬 絵コンテ作成。さまざまな構図の絵を何枚か描き、顧問による確認や相談

4月下旬 作品撮り開始

4月下旬~5月上旬 顧問からの助言と再撮影を繰り返す

5月中旬 作品完成。大会出品前には、部員による品評会を行い、作品の印象を部員たちがふせんコメントで伝える

藤田唯笑さん(3年)の作品は、今年8月の全国大会で優秀賞を受賞した。校内の古いオルガンの鍵盤の上に「小人の女子生徒」が乗った、ファンタジーの世界を表現したモノクロの作品だ。

藤田さんは、まずイメージを具現化するために絵コンテを描いた。「『あんな構図がいいかも』『こんなモノを加えてみよう』と、描きながら新たなアイデアが浮かんでくるんです。私は撮影イメージを文章で書くこともあります」

村上先生は人物を撮影する場合、被写体が「淡泊で遠慮がちな表情」にならないよう、しっかりと演出をつけようと助言。「笑顔なら大笑い、激しく怒ったり泣いたり。そのほうが鑑賞者の感情に強く訴えかけられるんです」

藤田さんは、夕日の影の入り方、オルガンの鍵盤に夕日の反射光がしっかり入っているか、カラー・モノクロ写真のどちらで仕上げるかなど、村上先生とのやりとりを5回以上重ね、約3週間の制作期間で作品を完成させた。「3~5回やりとりすると、作品の出来栄えが格段に良くなります」(村上先生)

【年間スケジュール】学校行事で写真撮影、講習会で技術を磨く

入学式や体育祭などの学校行事になると、部員は記録写真の撮影に奔走。「カメラを意識してない、いい表情を撮影できた瞬間がすごくうれしい!」(髙橋友那さん)

毎年5月開催の岩手県高文連が主催する「生徒技能講習会」には必ず参加。他校の写真部員らとともに、日本大学芸術学部写真学科の教授や大手精密機器メーカー・キヤノンの社員らによる指導を受け、撮影技術を磨く。

冬休みは、部でバスを貸し切り、遠方の博物館や美術館、スキー場などに撮影をしに行く。

副部長の鎌田咲暉さん(3年)は、ポートレート中心の写真を撮り続けた。「撮影ではコミュニケーションを大切にしていて、自然な笑顔を引き出すために、面白い言葉を掛けるようにしています」

【上達のコツ】妥協せず諦めない

「この写真、面白い!」。良い作品に近づくための部員たちのキーワードだ。自ら撮影した作品を客観視し、「なんか面白くないな」「ちょっとつまらなくない?」と自問自答を繰り返して「面白さ」を追求する。「上達する生徒は、納得いくまで諦めない。1枚の写真で人を感動させたいという思いが強いですね」(村上先生)

2年連続となる来年の全国大会出品が決まった髙橋美桜さん(2年)も、妥協なく作品制作と向き合った。「被写体の表情や構図は面白くなっているか。自分の頭でイメージする構図になるまで撮影しました」