高校3年間は、過ごし方や選択で将来が大きく変わってしまう大事な時期。「勉強がうまくいかない」「進路が決まらない」など、悩みが尽きないでしょう。20歳で学習塾を創業し、4000人以上の生徒を直接指導してきた石田勝紀さんに、LINEアカウント「高校生新聞編集部」へ読者から寄せられた「勉強や進路に関わるお悩み相談」に答えてもらいました。

-

【お悩み】勉強意欲の波が激しい……

私は勉強意欲の波が激しく、勉強しなきゃいけないときに限ってやる気を失うことに一番困っています。

例えば、テストに全然関係ない日はめちゃめちゃ勉強するのに、テスト1週間前になると突然やる気を失います。また、長期休暇に入ると、これまたやる気を失ってしまい……。そしてやらなければならない「本当にギリギリ」までやる気が起きないので、自分自身でも困っています。意思が弱いのでしょうか。

課題提出のときもおなじです。やる気がないのに課題をしても身には入らないので、余計に困ってます。(高校1年女子・P.N. Q)

なぜやる気が出ないのか「ガンガンできるほうが珍しい」

勉強へのやる気がでないという気持ちはよくわかります。そもそも勉強をガンガンやっていく子というのは、極めて珍しいものです。Qさんだけでなく、多くの高校生が同じような状態ですが、はじめにQさんの3つのやる気がでない場面を分析してみましょう。

(1)テスト前になるとやる気がでない

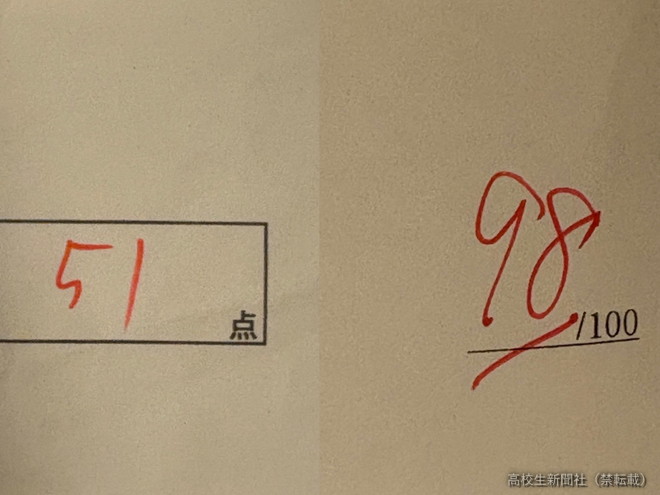

テスト前にやる気がでない理由の一つに、こういうことがあります。それは深層心理で「テスト勉強で頑張っても点数がとれない自分の姿を見ることが怖い」という気持ちがあると言われています。

ですから、テスト勉強をあまりやらなければ、点数が取れないときの言い訳を作ることもできるわけです。

(2)長期休みになるとやる気がでない

通常は、決められた時間割の中で動いていますが、長期休みでは一気に「自由」が与えられます。ですから、どのようにしていいかわからなくなるのです。これも多くの高校生が経験することです。

(3)ギリギリまでやる気がでない

「締め切り効果」と言って、期限を決めるとそのギリギリになってようやく人は行動するという傾向があることはよく知られています。

ですから、締め切りを頻繁に決めていくことで、逆にやる気にさせるメソッドもあるぐらいです。

意思でなく「仕組み」で「自分」を動かそう

では、どうすればいいのかお話しましょう。やる気は意志の力で引き上げるのではなく、『仕組み』で引き上げていきます。その3つの手順をお伝えしますね。

(1)自分がやる気になれる「時間帯」「場所」を調べる

時間帯というのは、朝か昼か夜かということです。人によってやる気がでる時間帯は異なります。朝やる気になる人もいれば、夜の方がいいという人もいます。夜よりも朝が良いと言われることもありますが、実際は人によって異なります。

また、場所については、自宅以外で勉強する人もいます。家ではなかなか勉強のやる気が出ない人も少なくないからです。最近ではカフェで勉強する高校生をたくさん見かけます。ですから自分がやる気になる時間帯と場所を調べてみてください。

(2)宝地図を作る

テスト前の計画、長期休みの計画など、なかなかやる気が起こらない自分に“地図”を作ってあげてください。どこに向かって、どのように動けばいいのか、宝地図です。最後に宝を手に入れる地図を作ってみてください。それは一般に「スケジュール」と呼ばれます。

スケジュールでは、やる気になりそうな時間帯に勉強を入れ、そうではない時間帯には自分のやりたい余暇を入れていきます。そうして自分をコントロールしていきます。人間は放っておくとどんどんだらしなくなります。ですからこのような宝地図が必要になります。

(3)ルートの修正を行う

スケジュールは作ってもなかなかその通りにはいきません。スケジュール通りにいくとしたら「そのスケジュールはおかしい」とさえ言われるぐらいです。

ですから必ず、修正を行います。修正は毎日行っていきます。そうして進めていくことで、自分が今どの地点にいるのか、これからどこに行こうとしているのかわかります。

以上のように仕組みを作って、自分という人間を動かしてみてください。

石田さんに相談したいお悩みを募集します

高校生の読者のみなさんの勉強や進路に関する悩みを募集しています。

どんなことで悩んで、何を知りたいか、今はどんな状況なのかをLINEアカウント「高校生新聞編集部」に送ってください。

メッセージの最初に「石田さんへの相談」であることと、学年・性別・ペンネーム(希望者のみ。お名前・アカウント名は掲載しません)を明記してください。相談に回答できない場合もあります。記事で紹介させていただく場合は編集部から連絡します。

いしだ・かつのり 教育者。教育デザインラボ代表理事。著書執筆・講演活動を通じて、学力向上のノウハウ、社会で活用できるスキルやマインドの習得法を伝える。『ぐんぐん伸びる子は何が違うのか?』(学研プラス)など著書多数。