頭痛やめまい、朝起きられないなどの症状が出る「起立性調節障害」は、10代での発症が多い病気だ。誰にでもなる可能性があり、学校生活に影響を及ぼすことも。一体どんな病気なのか、起立性調節障害に詳しい医師・山分銀六先生(やまわけ・ぎんろく、大阪医科薬科大学病院小児科)に聞いた。(木和田志乃)

頭痛やめまいを引き起こす病気

―起立性調節障害とはどのような病気ですか。

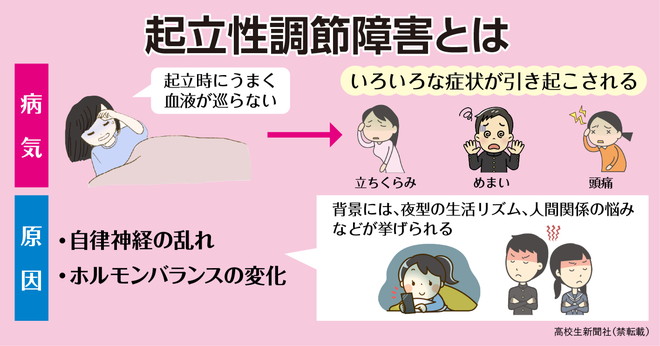

起立した時に血液の巡りが変化し、体の調節機能がうまく働かなくなる病気です。

立ち上がると重力によって血液が下半身に集まり、いったん脳への血液の流れが悪くなります。健康であれば、すぐに血流は戻りますが、起立性調節障害の場合は戻りが悪くなってしまいます。

その結果、頭痛、めまい、腹痛、動悸(どうき)、疲れやすい、朝起きられないなどの症状が現れます。午前中に症状が強く出る傾向があり、思春期に発症しやすい病気です。

自律神経の乱れが原因

―原因を教えてください。

自律神経の乱れです。自律神経には活動時に働く「交感神経」と休息時に働く「副交感神経」があります。

通常、朝になると交感神経が活発になり、立ち上がると下半身の血管が収縮して血液を心臓に戻します。しかし、起立性調節障害では目が覚めても交感神経の働きが弱く、血液の流れが戻らないため、症状が出ます。

10代の発症が多い

―なぜ思春期に発症しやすいのですか。

幼少期は交感神経が優位ですが、成人期には副交感神経が優位になります。思春期はその過渡期にあるため、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

思春期は自我同一性の確立の時期でもあり、先輩・後輩などとの人間関係の悩みによるストレスを感じやすくなることや、ゲームや勉強などによる夜型の生活リズムも、自律神経が乱れる原因になり、10代での発症が多くなります。

誰でもなりうる病気

―発症しやすい人には特徴がありますか。

誰でもなる可能性があります。ただし、親が起立性調節障害だった場合や、繊細で心配性の人、食事や睡眠など日常生活のリズムが乱れている人などは、なりやすいと言えます。精神的なストレスも発症のきっかけになります。

山分銀六

やまわけ・ぎんろく 大阪医科薬科大学病院小児科専門医。起立性調節障害について専門的治療を行う。