高校生は通学で自転車を使う機会も多い。並走したり一時停止を無視したり「危険な運転」をしたことがある人も少なくないのでは。自転車運転の取り締まりは昨年から強化され、高校生でも違反を問われる可能性がある。(黒澤真紀、椎木里咲)

自転車通学「危険運転が後を絶たない」

全校生徒の7割が自転車通学をするある高校の教員は、生徒の自転車マナーに頭を悩ませる様子だ。「自転車運転の取り締まりが強化されたことは、生徒にも周知しています。しかし並走したり一時停止を無視したり、危険な運転をする生徒が後を絶ちません」と、実態を語る。

以前は自転車運転中にスマホをいじる生徒もいたという。「今は減りましたが…注意をしても『イヤホンをつけての運転』は見かけます」

「一時停止せず歩行者とぶつかりかけた」

読者の高校生に「自転車運転中の危険行為の経験」を聞くと、「イヤホンで音楽を聴く」「ながらスマホ」「歩道を走行」「信号無視」「猛スピードで走った」などの危険な運転をしたとの回答が寄せられた。

「スピードを出しすぎて、曲がり角で車とぶつかりそうになった」(2年)、「一時停止を無視して歩行者とぶつかりそうになった。車が来ていてギリギリかわしたことも何度かある」(3年)と、事故になりかけた人もいる。

「ながらスマホ運転」の罰則が強化

危険運転は、取り締まりの対象になる可能性がある。2024年11月1日に一部施行された改正道路交通法で、自転車の「スマホを見ながらの運転(ながら運転)」と「酒気帯び運転」が厳罰化された。

「ながら運転」は、走行中に携帯電話やスマートフォンを手で持って通話する行為や、表示されている画像を注視する行為を指す。スマホの画面を2秒程度見ると「注視」とされる。たとえハンドルバーにスマホを固定する専用の取り付け器具を使っていても、画面を注視すれば違反行為だ。

交通事故が減っても自転車事故の割合は上昇

全国の高校や教員に向け、自転車の安全講習を行う自転車ジャーナリストの遠藤まさ子さんは、法改正の背景を次のように説明する。「交通事故全体の件数は減少している一方で、自転車事故の割合は高くなっています。法律上、自転車は軽車両の一種。車とほぼ同じ法律を守らなければならないと知らしめるために、厳罰化が進んでいるのです」

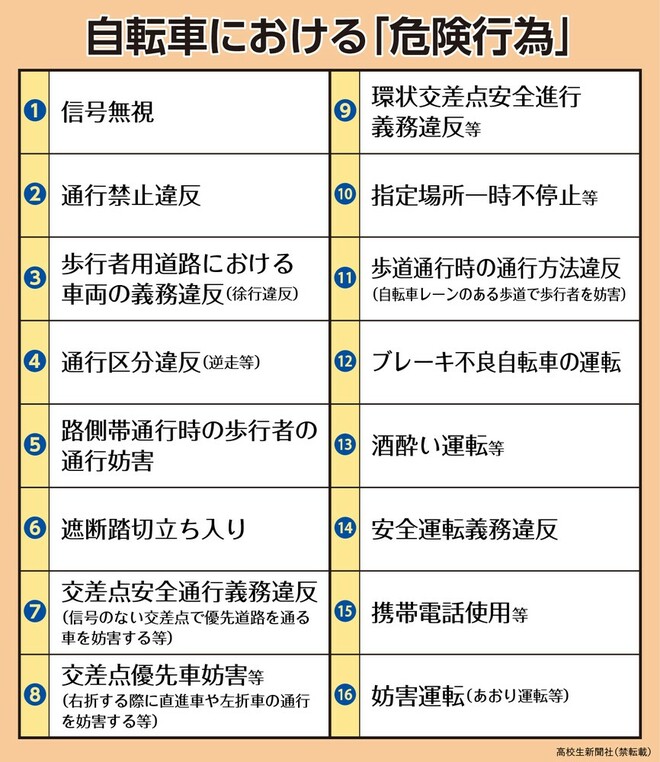

改正道路交通法では、16種類の危険行為が禁じられている。「信号無視や一時停止、携帯電話の使用などは、警察がこれから注力して取り締まる可能性があります」

重大な違反は「14歳以上」が取締まり対象

重大な違反などをした際に交付される交通反則切符「赤切符」は、すでに14歳以上が対象となっている。「スマホの使用で危険を生じさせた場合」「あおり運転」などが該当する。

これらの取締まりの対象には14歳以上の中学生、高校生も含まれる。大きな危険を及ぼし、交通事故を起こした場合などは、懲役刑や罰金刑に課せられる可能性がある。

スマホ使用や信号無視は「反則金」の対象に

16歳以上は、交通反則切符「青切符」の対象にもなる。「青切符」は「赤切符」よりも比較的軽い違反に対して切られるもので、違反内容に応じて反則金を払うことで刑事手続きを省略できる。

金額や詳細は今後決定されるが、「スマートフォンや携帯電話の使用」は1万2000円、信号無視は6000円の反則金が発生すると考えられる。

交通違反を重ねたら「安全講習」受講の必要あり

3年以内に2回以上の取締まりを受けた場合には、約6000円(都道府県によって異なる)の反則金が課せられ、3時間の安全講習を受講しなければならない。「法改正から日が浅いので、地域によって取締まりではなく注意で済むなど対応にはまだ差があります。しかし、自転車は歩行者と同じ交通ルール“ではない”と理解しなければなりません」

自転車は高校生にとって身近な乗り物だ。しかし危険運転をすると、高校生でも罪に問われる可能性がある。「自転車は『車の一つである』」ことを念頭において、安全運転を心掛けなければならない。

えんどう・まさこ

自転車ジャーナリスト。自転車の安全な乗り方について啓発活動を行う「自転車の安全利用促進委員会」で委員を務める。新聞やテレビ番組などで、自転車の利用や安全指導について解説するほか、全国の高校生や教員に向けて自転車通学指導セミナーを開催している。