学校生活にはさまざまな「リーダー」の役割がある。「やりたくない」「向いてない」のに任されて、戸惑う人もいるだろう。実際に高校生から寄せられた悩みを例に、「リーダー役になって戸惑う人がまずやるべきこと」について、リーダーシップ論に詳しい日向野幹也先生(共立女子大学客員教授)に聞いた。(木和田志乃)

【悩み】学級委員になっちゃった…振る舞い方がわからない

- 学級委員を決めるとき、クラスの誰もやりたがらず、周囲の圧に負けて学級委員になりました。中学の時に大好きだった学級委員の子をイメージしながら、自分なりに頑張っています。でも、クラスの中でどうふるまえばいいのかわからないです。(るーた・高校1年)

会議の進め方の知識がないから困る

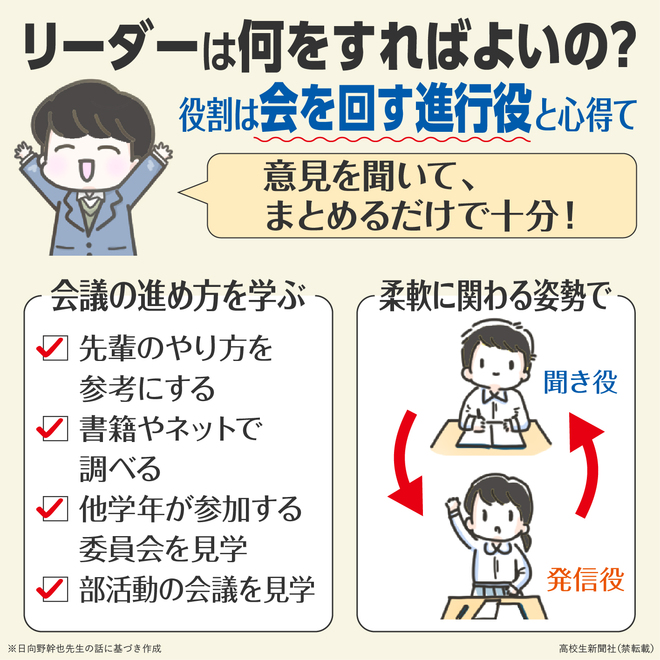

学級委員になったけれど、「何をすればいいのかわからない」と戸惑っている人も多いだろう。日向野先生は、リーダーとして最初に必要なのは「会議の進め方の知識」だと語る。

「文化祭などの企画を話し合うとき、どう議題を出し、意見をまとめるかを知らないと、前に立つのは大変です」

インプットは「見る」「まねる」から

会議の進め方は、授業で教わる機会が少ない。自分から書籍やネットで調べたり、先輩のやり方を参考にしたりする「インプット」が必要になる。「他学年が参加する委員会や部活動の会議を見てみるのもおすすめです」。

学級委員になった人の中には、「全部自分で決めなきゃ」と思い込んでしまう人もいるが、「リーダーは、会を回す司会役です。意見を聞いて、まとめるだけで十分です」。

未経験者ほど文句を言う

リーダーシップの課題は、進行役を担う側にだけあるわけではない。「役割を経験していない人ほど、文句ばかり言ってしまいがちなんです。幹事をやった経験がある人は、準備の大変さを知っているので“こうすればもっと良くなる”と建設的な意見を出してくれます」

大切なのは、ただの不満ではなく、「こうすればみんなが気持ちよく参加できる」と具体的な提案として伝える姿勢だ。会議をよりよいものにするためには、リーダーだけでなく、メンバー一人ひとりの協力も欠かせない。

立場はいつでも入れ替わる

リーダーだけでなく、メンバーも会議は組織全体の成果を上げるために行われると理解する必要がある。加えて、リーダーとメンバーの立場は固定ではない。「今回は自分が進行役でも、次は別の人が担当するかもしれません」

自分の立場にこだわらず、「今は聞き役、次は発信役」と場面に応じて柔軟に関わる姿勢が、リーダーにも、メンバーにも求められる。

編集部にあなたの声が届きます

この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひフォローして、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。

日向野幹也先生

ひがの・みきなり 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター教授などを経て、共立女子大学客員教授。東京大学社会科学研究科経済政策専攻第二種博士課程修了。 教育現場におけるリーダーシップ開発を専門とする。著書に『高校生からのリーダーシップ入門』(ちくまプリマー新書)など。