商学部は「ビジネス」を学ぶ学部。中には具体的にどんなことを学べるのか想像がつかなかったり、経済学部や経営学部との違いがわからなかったりする高校生もいるはずだ。明治大学商学部長の中林真理子先生に、商学部で行われている講義やゼミについて聞いた。(文・野口涼、写真・明治大学提供)

ビジネスにも「社会貢献」が求められる時代

―商学部では何が学べますか。

売り手と買い手が売買を行う「市場」で行われる、販売者と消費者を結びつける「ビジネス」を金融や経営、マーケティングなどさまざまな角度で学びます。ビジネスというと、「お金もうけ」のイメージがあるかもしれませんね。それは間違いではなく、企業がもうけを追い求める「利潤の極大化」を目指すのは経済学的に当然です。

一方で、近年はSDGs(持続可能な開発目標)など時代の新しい流れを踏まえて、ビジネスにも社会貢献が求められるようになってきました。例えば、発展途上国でつくられたモノを適正な価格かつ継続的に購入することで生産者の生活を支える貿易のあり方を「フェアトレード」といいます。消費者が人・社会・地域・環境に配慮して製造されたモノを選んで購入する「エシカル消費」という考え方の浸透とともに、フェアトレード商品の市場規模が急拡大していて、ビジネスの変化が見てとれます。

―利益を得ることと社会貢献は両立するのでしょうか。

ビジネスにおいて利益と社会貢献のバランスをどうとっていくのか。消費者・株主・従業員といったステークホルダー(企業が経営をするうえで影響を受ける利害関係者)の利益をどう調整するのか。それを考えるのがビジネスの一番難しいところで、商学の醍醐味(だいごみ)でもあるといえるでしょう。

―経営学部や経済学部との違いを教えてください。

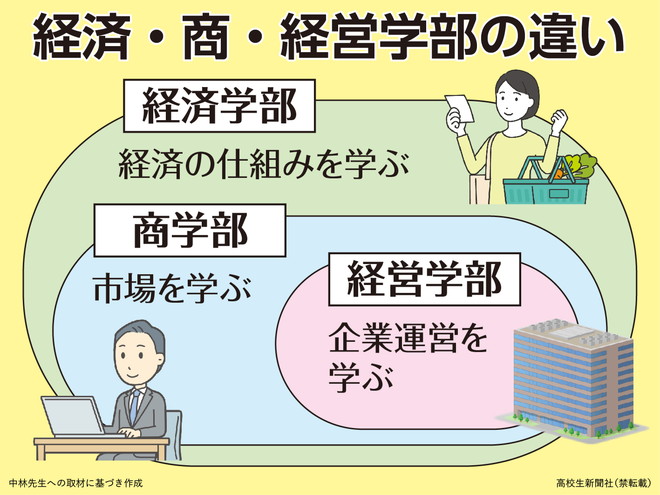

簡単にいうと経済全体の仕組みを学ぶのが経済学部、売り手と買い手が商品やサービスなどを売買する「市場」を学ぶのが商学部、企業そのものの運営や管理を学ぶのが経営学部です。とはいえ経営・商・経済は密接に関連し合う学問分野であり、どの学部でも経済・商・経営に関する科目を学べます。

高校生の皆さんは「経済活動全体のどこにフォーカスして学びたいのか」を考えて学部選びをしてみてくださいね。

企業や自治体と連携して学ぶ

―どんな講義がありますか?

明治大学の場合、まずは商学の基礎となる経済学や簿記学、マーケティング論、流通論などの科目をじっくりと学んでいきます。加えて、さまざまな場面で企業や自治体と連携したアクティブラーニングを取り入れています。直近では、1年次の学生がりそな銀行から出された「10年後の銀行の店舗とは」というテーマの課題に取り組みました。他にも鉄道会社と協力して、「誰かに自慢したくなるまち」を考える講義などが開講されています。

―ゼミではどんなことを学びますか?

商学部のゼミは幅広く、各々が好きなことや興味を持っていることを学問に結びつけられます。例えば私が担当する保険学のゼミでは、「天候デリバティブ」について研究した学生がいました。

例えば、サッカーの試合が台風などの影響で中止になった場合、チケットはもちろん、仕入れた食品やグッズが売れず主催者に大きな損失が生じます。契約に従い一定の金額を補塡(ほてん)してくれる金融商品が「天候デリバティブ」で、かつてJリーグのチームが利用したことがあります。しかし今は使用されていないため、その原因を探り、サッカチームを中心に関係者にとって望ましい形で開発し直す趣旨の研究をしていました。地球温暖化による気候変動が問題となっているなか、保険商品による社会貢献を目指す研究の一例です。

その学生は「サッカーが好き」で研究テーマを決めたそうです。サッカーひとつとっても、チームを運営するための資金調達やマネジメント、ファンの獲得手段など、「天候デリバティブ」の他にもさまざま角度から研究できます。

「話す」「伝える」力が身につく

―商学部で学ぶとどのような力が身につきますか。

グループワークやアクティブラーニングが多いため「話す力」「伝える力」がつきます。もう一つは会計などを学ぶことで、かかったコストを把握し見合う利益が得られているかを考えられる「コスト意識」も身につきます。

さらに市場の仕組みを理解し社会の変化に対応可能になることは、ビジネスパーソンとして有利なだけでなく、市民として日常を生きる上でも大きな力になるはずです。

中林真理子(なかばやし・まりこ)

1968年東京都出身 。小石川高校卒、明治大学商学部卒、同大学院博士課程修了。博士(商学)。専門は保険、リスクマネジメント。研究テーマは「企業のリスクとしての倫理的課題についての考察」。主な著書に『リスクマネジメントと企業倫理―パーソナルハザードをめぐって』(単著、千倉書房)など。2023年4月より明治大学商学部長。