10月に東京医科歯科大と東京工業大が統合し、東京科学大が誕生した。新大学では医学と工学の共同研究に力を入れ、そのための研究所も設立される。既に進んでいる最先端の研究を、東京科学大学(旧東京医科歯科大学)医学部長の東田修二先生に聞いた。(文・木和田志乃、写真・東京科学大学提供)

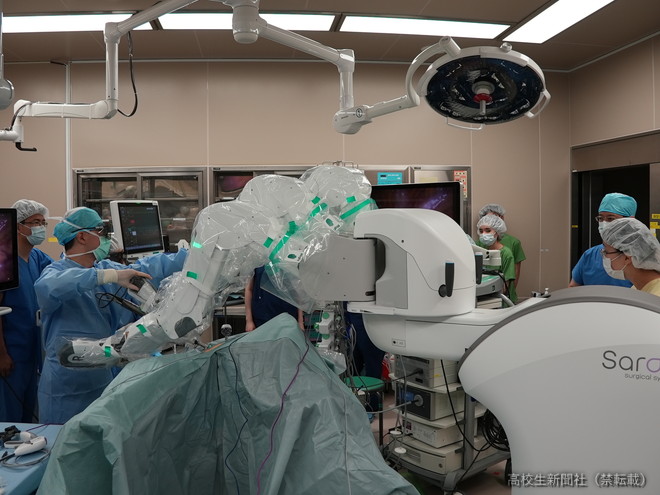

手術支援ロボットの開発が進む

―医学と工学の共同研究が進んでいます。最先端の研究を教えてください。

東京科学大の誕生に伴い、新たに「医療工学研究所」が設立されます。発足に先立ち、東京工業大学とはさまざまな共同研究が進められています。

現段階でもっとも研究が進んでいるのは、「手術支援ロボット」の開発です。手術する医師が患者さんから少し離れた操作台に座り、患者の体内の画像を見ながら遠隔操作し、アームで患部を取り除いたり、傷口を縫ったりします。

ロボット支援手術は、人の手の震えに影響されず、自由に細かい作業ができます。患部を拡大してモニターに映せるので詳細な箇所まで確認でき、さまざまな病巣に対応できるんです。

東京工業大と東京医科歯科大と国内の医療機器メーカー3社はこの技術をさらに進化させ、臓器の柔らかさや硬さという触感まで手術者の指先に伝わる新しい手術支援ロボットを開発しました。自分の指で直接手術しているような感覚が得られるので、より安全で細かい作業ができるようになります。

アルツハイマー病の治療薬に期待

―従来の薬とは違う働きをする薬の開発も進んでいると聞きました。

「核酸医薬」と呼ばれる薬の研究も進んでいます。従来の医薬品の多くは有機化合物で、薬が細胞にどう作用するのか明確な機序がわかっていないものも実は多いです。

核酸医薬は病気の原因となる遺伝子から転写されたRNAを標的にします。従来の薬と違って、病気の原因になる遺伝子に合わせて設計でき、他の遺伝子には影響しないので副作用も少ないと言われています。今まで十分な治療薬がなかったアルツハイマー病や神経系の難病の治療薬の開発が期待されています。

東田修二(とうだ・しゅうじ)

東京科学大学(旧東京医科歯科大学)医学部長。1978年、神奈川県立平塚江南高校卒。1984年、東京医科歯科大学医学部卒業。東京医科歯科大学医学部第一内科、横浜赤十字病院内科、トロント大学オンタリオ癌研究所等を経て2015年より東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科臨床検査医学分野教授。総合内科専門医、日本血液学会専門医、臨床検査専門医、がん治療認定医。