分からない問題をそのままにしてしまった経験、ありませんか? 20歳で学習塾を創業し、4000人以上の生徒を直接指導してきた石田勝紀さんに、読者から寄せられた「問題の解説を読んでも理解ができない」という悩みに答えてもらいました。

-

【お悩み】問題の解説が理解できない

-

わからない問題があったとき、その解説を読んでも理解ができません。テスト前になると問題集を解いて、間違えた問題は必ず解説を読みます。でも、解説がほとんど文章だけで分かりにくかったり、細かい部分の解説がされていなかったりします。

解説を読んでも理解できない

解説を読んでも理解できない -

誰かに教えてもらおうと思っても、家にいると先生にすぐ聞けないし、友達にLINEなどで聞いたとしても、すぐに返信をくれるとは限りません。学校にいたとしても、先生方は忙しいのでまとまった時間をとってもらうのも、先生がどこにいるか見つけるのも難しいです。先生に聞くタイミングを逃してしまうと、質問すること自体諦めてしまいます。

テストに出てきた問題が聞くのを諦めたものだらけだったときは「聞いておけばよかった」と後悔……もちろん、いい点数は取れません。勉強の質問ができるアプリがありますが、課金が必要で親にも頼みにくいです。

勉強中に、不明点をすぐに理解をして次に進みたいのに進めない。わからない問題の理解を後回しにして、結局解決できないままテストを受けることになってしまう。この状況を変えたいです。解説が理解できないときは、どうすればよいのでしょうか。(てぃら・高校2年女子)

あなたが悪いわけじゃない

こんにちは。石田勝紀です。「解説を読んでも理解ができない」という気持ち、よくわかります。私も中高生の頃、解説を読んでもわからないことがたくさんありました。一番知りたい部分が解説されていないのです。自分の能力が無いのかとずっと思っていました。

しかし、20歳で起業し、学習塾を始めてわかったことは、「解説の側に問題がある」と感じたのです。生徒に勉強を教えていると、大抵は皆、同じところでつまずきます。しかし、そのつまずく場所の解説や、なぜそのような解き方をするのかについて全く書いていないのです。

ある国語のひどい解説に出会ったこともあります。そこには目を疑うことが書いていました。「答えは文意より明らか」これを解説として載せていること自体、完全にアウトなのですが、素直な子どもたちは、「明らかなことがわからない自分はダメ」と自分にダメ出ししてしまいます。

「ふせん」をうまく使おう

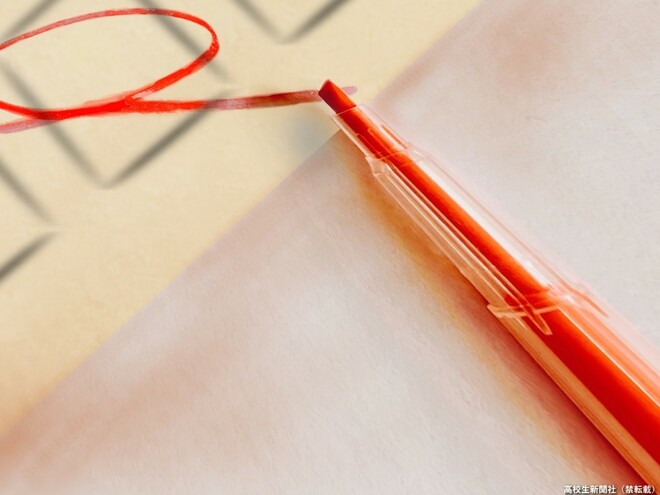

しかし、このままでいいという問題でもありませんね。不親切な解説に甘んじているのもよくありません。そこで、ちょっとしたグッズを使ってみてください。おそらくこれで解決します。それは、「ふせん」です。

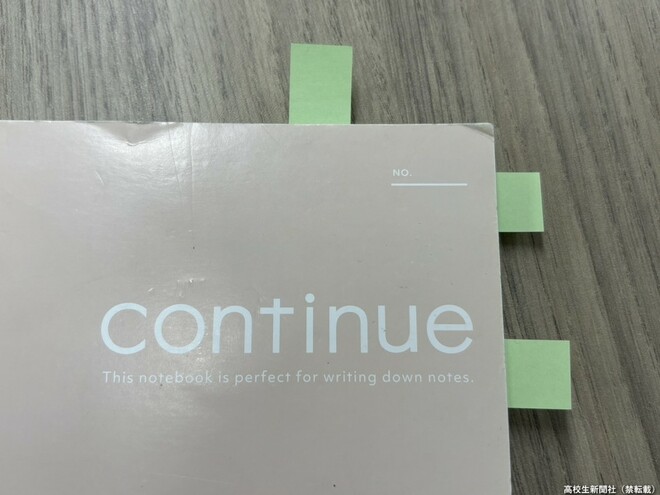

百均ショップに行けば、色とりどりで大小さまざまなふせんが売っています。問題を解き、自分で解説を見てもわからない問題にふせんを貼っておきます。ふせんの貼り方は、一部は外から見えるようにします。ちょうど読書で、重要な部分のページにふせんを貼る感じです。そしてそのふせんがついた部分をまとめて学校の先生に聞きに行きます。

おそらく、てぃらさんは、これまでふせんを使わず、わからない問題にチェックする程度だと思います。それだと、問題集を閉じたら忘れ、思い出しても面倒になります。ふせんをつけておくことで、問題集を閉じてもふせんが見えているので、「質問しないと」というモチベーションがいつも喚起される仕組みができます。

先生に日時の予約をしよう

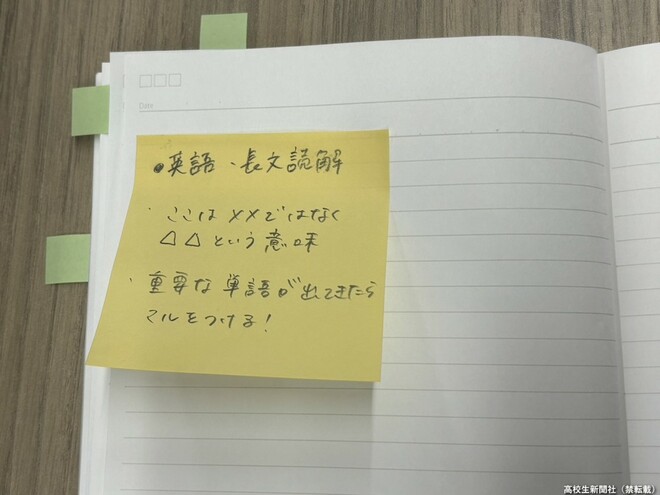

そして、先生に聞いたことはその場でわかっても、時間が経つと忘れることがあるので、大きめのふせんを買い、そこにわかったことをメモして解説部分に貼っておきます。このようにすることでテスト前に自分で再度「わかりやすい」解説を見ることで思い出すことができます。

ちなみに、先生は生徒から質問されることをとてもうれしく感じます。ですから遠慮なく聞きに行ってください。ただ、いきなり質問するのではなく、日時の予約をしてみてください。すると先生もその時間を空けてくれると思います。

質問に行く「仕組み」を作って

てぃらさんは今、「努力して意志の力で先生に聞きに行かないと」と思っている状態でしょう。この状態だと、意志の力が少し弱ると、質問することができない理由ばかりを探してしまいます。意志の力は大切ではありますが、ちょっとしたことがきっかけでやる気も無くなってしまいます。

ですから、意志の力を使って頑張るのではなく、仕組みの力で回していくのです。すると自動的に自分は動くので、今の問題は解決するはずです。ぜひふせんの力を利用してみてください。その効果に驚くと思います。

石田さんに相談したいお悩みを募集します

高校生の読者のみなさんの勉強や進路に関する悩みを募集しています。

どんなことで悩んで、何を知りたいか、今はどんな状況なのかをLINEアカウント「高校生新聞編集部」に送ってください。

メッセージの最初に「石田さんへの相談」であることと、学年・性別・ペンネーム(希望者のみ。お名前・アカウント名は掲載しません)を明記してください。相談に回答できない場合もあります。記事で紹介させていただく場合は編集部から連絡します。

※記事にする際は、読者の方に読みやすく、分かりやすくするために、投稿の趣旨を変えない範囲で短くしたり、表現や表記を添削させていただく場合があります。

いしだ・かつのり 教育者。教育デザインラボ代表理事。著書執筆・講演活動を通じて、学力向上のノウハウ、社会で活用できるスキルやマインドの習得法を伝える。『子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば』(集英社)など著書多数。