私は学校の奉仕活動のチーフをしており、今年の2月には学校内で難民問題について考えるイベントを企画しました。ディスカッションやプレゼンなどを通して「難民問題を自分ごととする」ことが目的です。そして今、ウクライナでは多くの難民が国外に避難している状況で、今私たちにできることはどういうことか、少し伝えられたらと思います。(高校生記者・あや=2年)

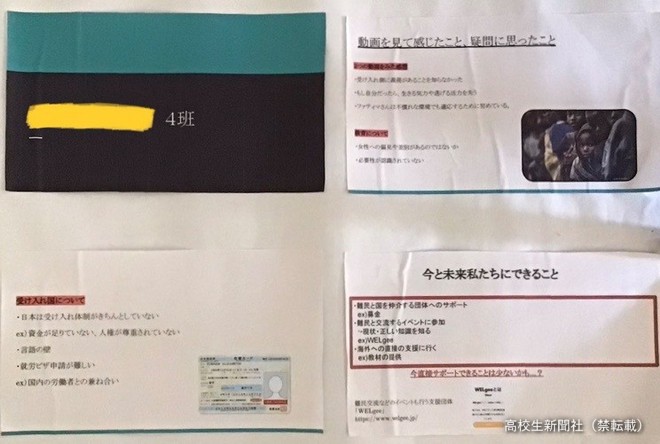

今年の2月に開催したイベントでは、4、5人のグループに分かれて難民についてディスカッションをし、最後にグループごとでプレゼンをしました。

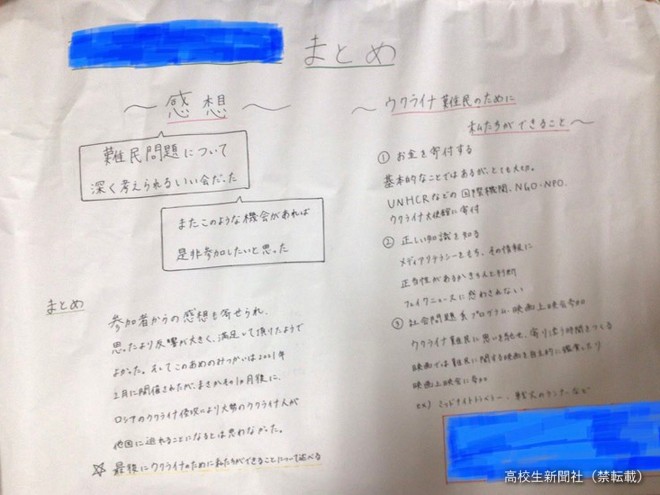

参加者からの感想も寄せられ、思ったより反響が大きかったです。まさかそれから1カ月後に、ロシアのウクライナ侵攻により大勢のウクライナ人が他国に逃れるとは思いもしませんでした。

校内で難民理解を呼びかけ

ウクライナ難民が国外にあふれていると聞いて、「ウクライナ難民のために自分にできることは何だろう」ということを真っ先に考えました。そして私が思い付いたことは、この問題について校内に掲示することです。イベントの内容とともに、ウクライナ難民のために私たちができることについても書こうと思いました。

校内という限られた環境の中ではありますが、積極的に難民についての啓発活動を行うことで「私たちは決して無力ではない」と伝えることが大切だと感じました。

私たちが今できることは

校内の掲示で実際に書いた「私たちにできること」について紹介したいと思います。

1、お金を寄付する

基本的なことにはなりますが、とても重要なことです。国際機関・NGO・ウクライナ大使館に寄付することができます。

2、難民の実情を知る

メディアリテラシーをもち、その情報に正当性があるかきちんと判断すべきだと思います。フェイクニュースに惑わされず、広い視野で物事を見ることがウクライナ難民の実情を知ることにつながると思います。

3、社会問題系プログラム・映画上映会に参加

ウクライナ難民に思いをはせ、寄り添う時間を作ることが大切です。「映画上映会」とは、難民に関する映画を鑑賞したりする会で、私も春休み中に参加しました。「ミッドナイト・トラベラー」という映画を鑑賞したりして、難民問題についてさらに理解を深められたように思います。

今もウクライナの状況は深刻ですが、1日でも早く平和な日々が戻ることを願うばかりです。難民問題を遠い国の問題とは考えず、当事者の立場に立って考えることが、難民問題解決の鍵を握ると信じています。