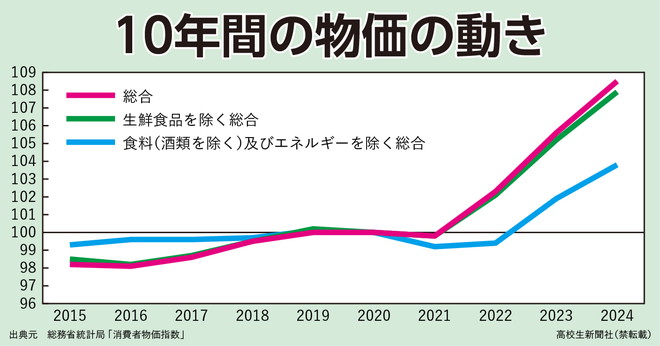

スーパーやコンビニに行くたび、値上がりした商品を見て驚く人も多いだろう。ここ数年、日本では物価上昇が続き、高校生も悩んでいる。今の物価高は、何が原因で起こっているのか? 経済コラムニストの高井宏章さんに解説してもらった。(木和田志乃)

最初の原因は「ウクライナ侵攻」

―物価が急激に上昇しています。理由を教えてください。

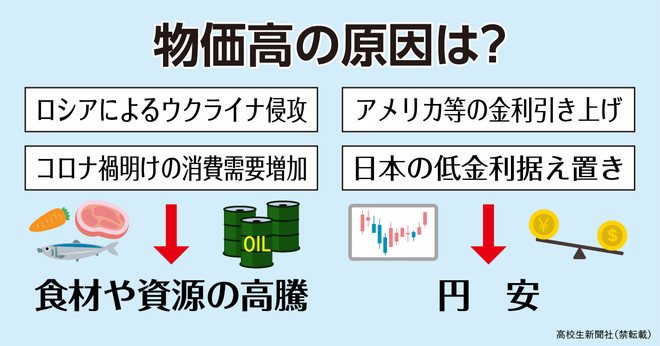

理由はいくつかありますが、最初のきっかけは2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻です。ロシアとウクライナは小麦やトウモロコシなどの穀物輸出国ですが、戦争で穀物の生産・輸出が減り、価格が上がりました。

加えてロシアは原油や天然ガスの産出国でもあります。経済制裁で欧州各国がロシアから資源を輸入しなかったため、エネルギーが不足して価格が高騰。モノやサービスの値段が上がり続ける「インフレ」が世界的に加速しました。

円安も影響、3年半で1.5倍に

―ウクライナ侵攻が日本にも影響しているんですね。

さらに、日本の場合は外国のお金に対して円の価値が下がる「円安」が進みました。急激な物価高が進んだアメリカを筆頭に諸外国が、貸したお金に対して発生する利息の割合「金利」を上げた一方、日本は低金利を維持したためです。

20年12月に1ドル103円だった為替レートが、24年6月には1ドル160円を超えました。同じものを輸入するために、1.5倍以上の円が必要になったのです。このため、急速に輸入品の価格が上昇しました。

新型コロナや人手不足も絡み合い

―他にはどんな原因が考えられますか?

世界的なコロナ禍の収束も影響しています。コロナ禍明けで消費が回復したため、需要が拡大しました。加えて政府は給付金や補助金を支給したので、消費者はお金に余裕があったため、経済のバランスが崩れました。

人手不足や少子化も原因の一つです。人手不足で倒産や閉店が見られるような状況なので、賃金を上げなければ人が集まりません。人件費を上げると、製品の価格も上げなければならず、結果的に物価が上がります。これらの要因が重なり、物価高が進む状況になりました。

90年代から続いた「デフレ」状態で経済が冷え込んだ

―物価はここ数年で急激に上がったように感じるのですが、過去の日本はどんな状況でしたか?

90年代半ばから、日本では物価が上がらない「デフレ」の状況が続いていました。銀行がほぼ0%の金利でお金を調達できるようにしたり、日本銀行が国の債券である「国債」を大量に買い入れ、市場に資金を供給して景気を下支えしたりする政策を行っていました。物価と賃金を上げ経済活性化を目指しましたが、10年近く成果が出ませんでした。

―物価が上がらない状態が続いていたのに、なぜ急に上昇したのでしょうか?

「物価は上がるもの」と、人々の考えが変わったためです。これまで10年近く物価が上がらなかったので、人々は消費税の導入・税率引き上げ時を除いて、「物価が上がらないこと」が当たり前だと思い込んでいました。

「物価は上がるもの」意識の変化が値上げを加速

―第2次安倍政権で2012年から始まった「アベノミクス」は、物価を上げることを目的としていた印象です。

「アベノミクス」では、「諸外国のように、物価も賃金も上がる国を作ろう」という動きを取りました。しかし、日本のトップに突然そう言われたところで、経済はそうそう変わりません。結果的に物価や賃金の上昇率はアベノミクス前とさほど変化はなく、アベノミクスは期待された成果を上げられませんでした。

なかなかうまくいかなかったときに、コロナ禍や戦争、円安などのショックがやってきました。複合的な要因で物価が上がり、人々は「仕方ない」と受け入れたのです。

―「物価は上がるもの」へと意識が変わったのですね。

そうすると企業が値上げしやすくなります。例えば「ラーメンは1杯1000円を超えると高い」と思っている人が多いと値上げしにくいですが、人々が「物価は上がるもの」と思い込んだ状態で1000円のラーメンが出てくると受け入れます。そして次は1200円、1500円……と値上げするハードルも下がります。値上げが受け入れられるかは店と客の双方の意識の問題なのです。

たかい・ひろあき

経済コラムニスト。元日本経済新聞編集委員。YouTubeチャンネル「高井宏章のおカネの教室」を始め、Xやnoteでも、経済にとどまらず書評や教育論など幅広い情報を発信している。4月から千葉商科大学付属高校の校長に就任予定。