日本科学未来館(東京)は11月、人々を思わず笑わせ考えさせてくれる研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」の公式イベントを開催した。同賞を受賞した研究者3人と、本家・ノーベル賞受賞者が登壇し、科学の魅力や楽しさなどを語った。(文・写真 野村麻里子)

イグ・ノーベル賞&ノーベル賞研究者たちは「科学」をどう捉えてる?

イグ・ノーベル賞の公式イベント「Ig Nobel Face-to-Face 2024 in JAPAN」は、素朴な疑問から始まる科学を伝え、科学・技術のおもしろさや奥深さの共有を目的として開催された。登壇したのは4人の研究者たちだ。

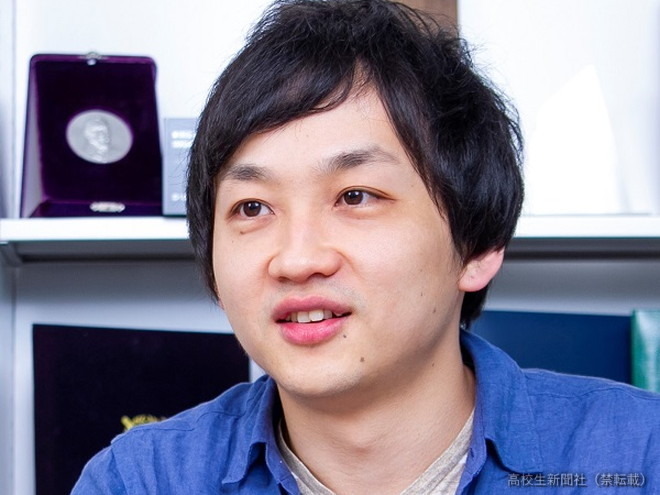

■武部貴則さん(大阪大学大学院医学系研究科教授・東京科学大学統合研究機構教授)

2024年、イグ・ノーベル賞生理学賞「多くの哺乳類にお尻から呼吸する能力があることを発見」。呼吸不全の治療法開発のために生き物の呼吸法を調べていた際に、腸呼吸するドジョウからヒントを得た。

■宮下芳明さん(明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科教授)

23年、イグ・ノーベル賞栄養学賞受賞「電気を流した箸やストローで食品の味を変える実験」。箸やストローに電気を流すと食べ物の味が変わると発表。キリンHDと共同し、塩味を引き出すスプーン型デバイス「エレキソルト」を開発した。

■松崎元さん(千葉工業大学創造工学部デザイン科学科教授)

22年、イグ・ノーベル賞工学賞受賞「円柱形つまみの回転操作における指の使用状況について」。普段意識しない「つまむ動作」の規則性に着目した研究。身の回りのつまみやグリップなどをつかむとき、何本の指でどの位置に触れているかを統計的に明らかにした。

■梶田隆章さん(東京大学宇宙線研究所卓越教授)

15年、ノーベル賞物理学賞受賞「ニュートリノ質量の存在を示すニュートリノ振動の発見」。大気中にある、素粒子の一つであるニュートリノを詳しく観測し、質量があることを突き止めた。

同館の科学コミュニケーターをファシリテーターとして行われた座談会の一部を紹介する。

【科学って何?】「想像のプロセス」「知らなかったことを知る」

―そもそも「科学」とは何だと思いますか?

武部さん 研究には「あれ?」「なんか変だな?」という違和感など、普段なら感じない、どうしても説明できないような現象を見つける楽しみがあります。「もしかしたらこういうことが起きてるから、この現象が起きてるのかも?」「こういうことができているのかな、できるのかもな」と考える想像のプロセス自体が科学なのかなと思います。

松崎さん 「科学してる」とか、科学者、研究者だとあまり意識したことはないですね。 色々考えたり、不思議なことについて「どうなんだろう?」と思ったり、それ自体が「科学ですよ」と後から言われてる感じがします。

宮下さん 「再現可能性」は重要だと思っています。発見したら、「こういう条件でやったらちゃんと誰でも再現できて、同じ効果が得られる」ことは、すごく重要。逆に、再現できなかったら「なぜか?」を考えることで、研究が改善したり進んでいったりするんだろうなと思っています。

梶田さん 当たり前のことしか言わないんですけれど、「今まで知らなかったことを知ること」。ただそれだけだと思っています。

【科学の面白さは?】「意外性との出会い」「発表時のリアクション」

―科学の面白さは?

武部さん 僕は医学の人なので、人間に対する神秘性をすごく感じています。そもそも人間や人間社会も含めて、僕らが理解できていないことはいっぱいあるんです。例えば、(イグ・ノーベル賞を受賞した研究の)腸での呼吸は、人間がそもそも能力として持ってる可能性をつかんだ、みたいな話です。だから、「最初に現象をつかむ」ことができた時に、一番喜びを感じます。

宮下さん 日常的に面白いことを発見できたり、「もしかしたらそうじゃないかな?」と思ってやってみて、本当にその通りだったりすると、周りに自慢したくなりますよね。同じ問題に挑んでいる研究者たちがたくさん集まる「学会」の場があります。みなさん、問題の解決手段をどうしたらいいか、それぞれの手法で模索しています。学会発表だと、一番驚いてくれたり、みなさん意義を分かってくれたりするんです。何か新しいことを発見した瞬間に、「学会でみんなどんなリアクションをするだろう」と想像すると、嬉しいところがありますね。

梶田さん 科学の問題発見と関連した話をすると、「意外性」でしょうか。予想もしてないようなことに出会える。これが科学の楽しさだと思いますね。

松崎さん (イグ・ノーベル受賞研究について、)つまみをつまむ際、つまみの大きさによって指の本数が変わると気が付いた時が一番面白かった。「つまみを正面に設置した場合は?」「側面に設置した場合は?」と色々実験をやっていきましたが、実験自体はあんまり面白くなくて。論文はいっぱい書けましたが、面白くはなかったです。実験のデータ解析自体もあまり面白くなく……わかっていることをひたすらまとめてたという感じ。仮説を立てるまでが一番面白いと感じます。

【日常の疑問と研究】「仮説通りじゃない」ことを見つける楽しさがある

―日常生活の中で仮説を立てたり、疑問をもって研究につなげたいと思ったりすることはありますか?

武部さん 例えば、アメリカの大学院や研究施設に行くと、「クエスチョンと仮説をどう立てるか」をめちゃくちゃ勉強させられます。そうすると、既存の理論・論文・学会の偉い人の考え方みたいなものに合わせてしか仮説が立てられなくなるんです。

だから、僕はどちらかというと「実験をしながら現れた現象」にワクワクするタイプ。変なことをやってみて出てきた現象、その裏に出てくる新しい仮説や発見のようなもののほうが大体面白いんです。仮説ももちろん立てますが、やっぱり「現象ファースト」です。

それって、日常で、誰でもできる。普通にありふれてる中で「この現象ってなんだろう?」という好奇心とも言えるでしょうか。

梶田さん 物理研究の世界では、分業がすごく発展していて、仮説を立てることを専門にする理論の研究者と、実験的、観測的なことをやる研究者ときっぱりと分かれていてるんです。私は観測、実験をやる方の人間。でも、仮説を立てる研究者が言うことを参考にしながら研究しますが、「必ずしも自然がそうなっていないのを見つける」のは楽しいです。

【イグ・ノーベル賞の意義】「身近なところにも科学がある」面白さや楽しさを広める

―イグ・ノーベル賞の意義や価値は何だと思いますか?

宮下さん 「科学振興」だと思っています。難しい研究は理解するのが大変で、子どもたちにとってはなじみが薄いものになりがちなので、科学の良さをアピールしきれないと思うんです。科学は身近なところにもあって、面白さや楽しさがあることを知らしめる人が必要。イグ・ノーベル賞はそういった研究者を発掘する手段だと捉えています。

松崎さん 以前、コーヒーカップを手にして歩くとこぼす現象を研究してイグ・ノーベル賞を流体力学部門で受賞した研究者がいました。私も毎日学生食堂を使い、トレーにお味噌汁を置いて席を探していると、100%トレーにびしゃっとこぼれるんです。そんなとき、流体力学だからしょうがないな、と思いながらお昼ご飯を食べています(笑)

-

イグ・ノーベル賞とは

1991年、アメリカの雑誌編集者・マーク・エイブラハムズさんがノーベル賞のパロディとして創設。授賞式参加のための交通は研究者の自腹で、賞金は10兆ジンバブエドル(日本円にして1円にも満たない額)。2024年に34回目を迎え、18年連続で日本人研究者が選ばれている。