古くから日本では「茶柱が立つと縁起が良い」とされる。では、茶柱が立つ確立をより高めるにはどうすればよいのだろう。金武はなさん(神奈川・洗足学園高校2年)は、「茶柱が立つ確率を上げる方法」について研究。より立ちやすくする方法とは? (写真・本人提供)

「狙って」茶柱を立てたい!

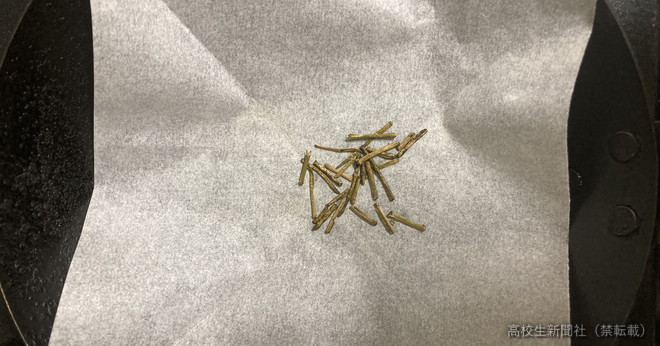

金武さんは中3から「茶柱が立つ確率を上げる方法」の、学校の授業を通して研究を続けている。茶柱は日本茶の茎の部分。茶を入れる時に注がれたお湯により、茎が水面に対して垂直な状態になる現象を「茶柱が立つ」と言う。

茶柱が立つのは非常にまれで、日本では古くから「茶柱が立つと縁起が良い」と言われてきた。「誰かを元気づけたいとき、テスト前に験(げん)を担ぎたいときなどに、狙って茶柱を立てられたらいいなと思ったんです」

立ちやすさのカギは「焙煎」にあった

始めは、茎の両端でのお湯の浸入量に差をつけることが有効なのではと考え、茎の片方を加工。一方の端に、よりお湯が浸入しやすい状況を作ろうとした。しかし、9本の茎を使って実験したところ、立つ確率は0%とうまくいかなかった。「落ち込みましたが、『茎に何か工夫を加える』こと以前に、茶柱が立つ確率を左右する条件があると気付くきっかけになりました」

次に、日本茶の生産者と販売元へのヒアリングを通して、「焙煎(ばいせん)」の工程に着目。自家焙煎した煎茶の茎を9本、焙煎していない茎を9本用意し、それぞれボウルに入れてお湯を注いだ結果、焙煎した茶柱が立つ確率は0%、焙煎していない茶柱が立つ確率は33%。「焙煎の度合い」と「茶柱の立ちやすさ」が関連していた。

電子顕微鏡で茎の断面を観察すると、焙煎によって内部の気泡が膨張し浮力を与えていたため、焙煎した茎は浮いてしまい茶柱が立たないことが分かった。

「結果を見て、茎の片方のみを焙煎してみると、最も高い確率で茶柱が立ったんです。さらに茎の形状にも着目し、平らな茎の方が円柱形の茎よりも立ちやすかったのですが、理由はまだ分かっていません」

思考錯誤が「新しい気づき」のきっかけに

金武さんはこの研究で中高生を対象にした自由研究の全国大会「自由すぎる研究EXPO 2024」(トモノカイ主催)に出場し、金賞(賞賛団体賞)を獲得した。

研究では予想に反する結果になることばかりで、思い通りに進まず苦労した。トライアンドエラーの連続だったが、そのたびに「茶柱が立つ」という一見単純そうな現象も、「まだまだ知らない仕組みがある」と気付かされた。「奥深さに触れられた気がしました。最初は、予想と反する結果が出ると落ち込みましたが、それが『新しい気付きのきっかけになる』と分かり、めげずに楽しむ力がつきました」

友達に「茶柱が立つ確率を上げる方法を調べている」と言うと、「茶柱って何?」と聞かれることが多かったという。「日本茶を急須で入れて飲む機会がなくなってきていると感じました。自分の研究を通して『茶柱が立つって面白い』『ちょっとお茶を入れてみようかな』と思ってもらえたらとてもうれしいです」