校内外のニュースを届ける新聞部。新聞を出すまでには、企画、取材、撮影、執筆、編集など、やることが盛りだくさんです。強豪として知られる、向上高校(神奈川)新聞委員会の皆さんに、新聞委員会の「10の魅力」を挙げてもらいました。

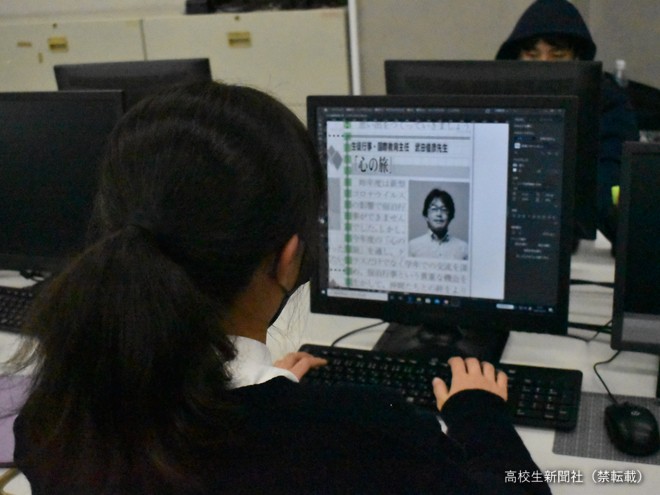

1、写真撮影や加工の力がUP

撮影するための技術はもちろん、写真加工の技術についても向上します。

光の量やホワイトバランス、角度や向きなどについて考えながら、被写体を撮影することを心掛けます。また、紙面映えするような加工もしています。新聞づくりの中で、写真掲載は必須。いかに効果的に載せられるかを考えています。

2、文章力の向上

取材・調査・アンケートなどで得られた、煩雑な大量の情報をまとめながら、記事を書いています。

字数制限のある中で「事実のみを」「時系列に沿いながら」「伝えたい内容が明確に」書くことは難しいですが、何本もの記事を書く中で、そのスキルを向上させることができます。

編集・校正する中で自分の書いた文章を直されるケースも多いですが、それを受けて徐々に文章力も上達していきます。

3、新聞の読み方がわかる

新聞を作成するためのルールがいくつもあります。企画の立て方、文章の書き方、見出しのつけ方、レイアウトの作成の仕方、写真の撮り方などなど……。校内外での技術講習を受講しながら、ルールを学びます。

実際の新聞もこのルールにのっとって作成されているため、技術講習会でも実際の新聞を利用して研修を行ったりしています。

県高文連新聞専門部が作成したマニュアル「新聞づくりのABC」を1人1冊購入し、校内外の研修会で使用します。

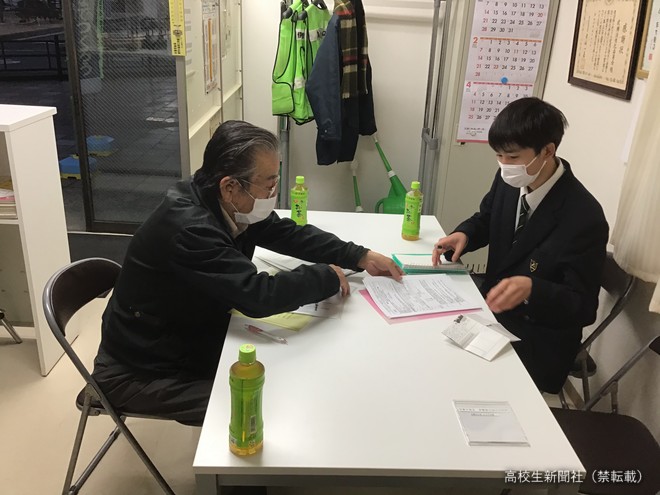

4、コミュニケーション能力アップ

企画会議などを通して、部員・委員どうしのコミュニケーションはもちろん、取材対象者に対してインタビューなどを行います。必然的にコミュニケーション能力がアップします。

「どのようにすれば相手から言葉を引き出せるか」「どのような質問をすれば答えやすいか」などを考えるほか、相手の表情などを見ながら受け答えをするようになります。

5、礼儀が身につく

取材対象者は、同学年の生徒、先輩や先生、外部の方など、多岐にわたります。コミュニケーション能力の向上だけでなく、人と接する際の礼儀や言葉遣いなども学ぶことになります。

初対面の人にどのようなイメージをもたれるかは、動作や言葉遣いによって左右されます。好印象をもってもらえるような態度を身につけることができます。

6、人脈が広がる

取材対象者は、「クラスメートのよく話す隣の席の子」だけではありません。クラスや学年を超えて取材をするケースがとても多いです。そのため、取材を通して人脈が広がり、交友関係の輪が大きくなります。

先生方に名前と顔を覚えてもらえるのも特権です。覚えてもらえると、取材がしやすくなります。全国大会では県を越えて、全国各地に友達ができます。

7、経験値が増える

校外での取材は、大学や企業などにうかがうこともあり、社会との接点をつくります。なかなか授業では学べないことなどを知る機会となり、格段に経験値が増えます。

成功した大人の話や、社会の構造の話など、今後、社会人として必要なことを学ぶこともできます。飲食店への取材では、試食させてもらえることなどもあります。

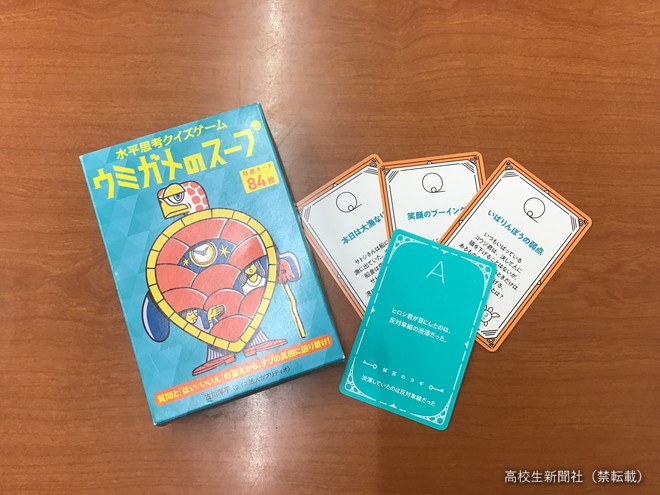

8、水平思考力が手に入る

企画会議では、当たり前や定石となった考え方だけでは面白い企画は生まれません。どうすれば読者が読んでくれるのか? どのような文章構成にすればよいのか?

そのためには水平思考(ラテラルシンキング)という考え方が必要になります。キーワード(テーマ)をどのように見つけ、拾い、掘り下げるのかを通して、水平思考を手に入れることができると思います。

9、チームワークが生まれる

1人では新聞を完成させることはできません。仲間の力が必要です。

取材が得意な生徒、技術面で優れている生徒、写真を撮るのが好きな生徒、イラストを描くのがうまい生徒……。一人一人に役割をもたせ、一つの紙面を完成させます。その中で、お互いのことを信頼しながら作業を進めることで、チームワークが生まれます。

10、達成感と責任感

長期間にわたり計画を練りながら紙面をつくっていくので、発行して手元に届いた際には計り知れない達成感を味わうことができます。

近くに読者がいる学校新聞だからこそ、評価を間近で聞くこともできます。逆に、ミスがあればすぐに指摘されてしまいます。そのため、責任も問われることになります。

大変だからこそ、達成感も責任感も同時に背負うことになります。

-

部活データ

部員8人(1年生3人、2年生4人、3年生1人=2021年度。週5日活動(休日に学校説明会や取材が入る場合もある)。全国高等学校総合文化祭新聞部門・年間紙面審査最優秀賞。