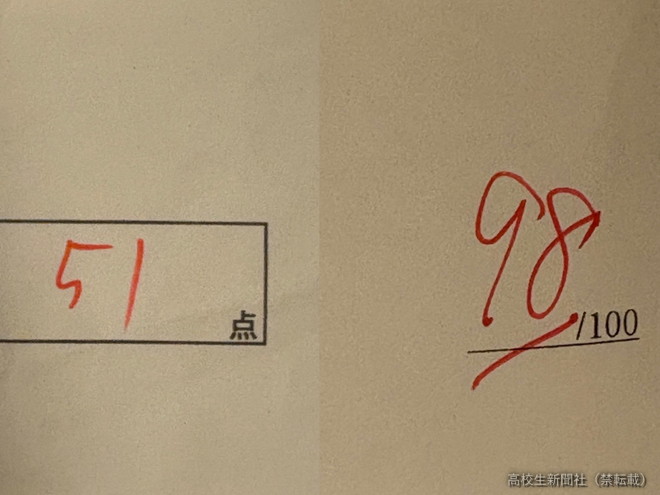

テスト直前になって「間に合わない!」と慌てたり、問題集がいつまでも手付かずのままだったり…。そんなことが続いている人は、計画の立て方を見直す必要があるかも。大人気教育YouTuberの葉一さんに、目標を達成できるようになる「勉強計画」の立て方を教えてもらいました。(安永美穂)

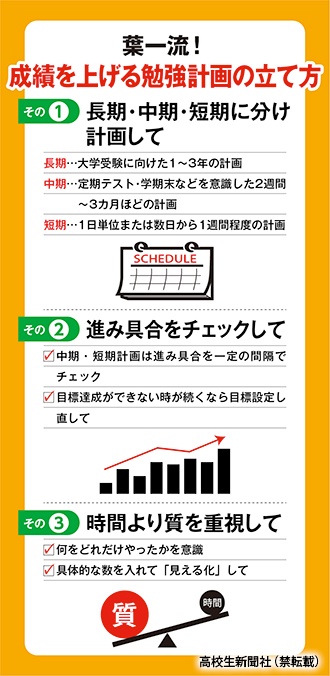

長期・中期・短期の3つの計画に分ける

勉強計画は、長期・中期・短期の3つに分けて考えていきましょう。

「長期計画」は大学受験に向けた1~3年の計画、「中期計画」は定期テスト・学期末などを意識した2週間~3カ月ほどの計画、「短期計画」は1日単位または数日から1週間程度の計画をイメージしてください。

長期計画に関しては、志望大学が決まれば、今の自分の学力からするとどれくらいの勉強量が必要なのかが見えてきて、計画が立てやすくなります。

志望大学が決まっていない場合は、まずは次の定期テストで点数を取ることを目標にして、中期計画を立てることから始めるので大丈夫です。

定期テストに向けて日々の授業を確実に理解しておくことが、受験勉強にもつながっていきます。

進み具合を確認するチェックポイントを

中期計画と短期計画では、1カ月、1週間、1日の終わりごとに「目標は達成できたか」を確認するチェックポイントをつくると計画倒れにならずにすみます。一定の間隔で進み具合をチェックして、次の日からの計画を調整していきましょう。

目標を達成できないことが続く場合は、目標が高すぎる可能性があります。頑張れば達成できそうな目標を設定し直してみてください。

チェックポイントの回数や間隔は、自分がやりやすいように決めてもらうのでOK。ですが、無理がなければ毎週土曜日にその週の進み具合をチェックしてみることをおすすめします。

土曜日にチェックすれば、「今週中に英語のドリルをあと4ページやらないと間に合わない」といった遅れに気づいた場合、日曜日に勉強して挽回できます。

土曜日の時点でその週の目標を達成できていれば、日曜日は自由に過ごせます。平日の勉強のモチベーションアップにもつながるのではないでしょうか。

「時間」ではなく「量」を基準に

勉強計画を立てるときは、「時間」ではなく「量」を基準にしてください。計画というと、「今日は2時間勉強するぞ!」と時間を基準にしがち。これだとダラダラ机に向かっているだけで、「勉強したつもり」になってしまうおそれがあります。

勉強で大切なのは、「何時間やったか」よりも「何をどれだけやったか」。集中すれば1時間で終わるものに3時間もかけていたとしたら、時間がもったいないですよね。

勉強の量を基準にした計画とはどのようなものかというと、「○○日までに学校のワークを20ページまでやり終えよう」「今日は数学のワークを3ページやって、英単語を5個覚えよう」といった計画です。

ポイントは、「今日は数学を頑張る!」ではなく「数学のワークを3ページやる」というように、計画に具体的な数字を入れること。そして、やるべきことを箇条書きにしたリストをつくるなどして、計画は必ず「見える化」しましょう。

「見える化」することで、やるべきことの内容と量がはっきりしますし、やり終えたときに1つずつリストを消していくと達成感を味わえますよ。

『塾へ行かなくても成績が超アップ! 自宅学習の強化書』

(フォレスト出版、1540円=税込)「教わるだけ」の勉強ではなく、みずから「学ぶ」自宅学習を習慣にして成績を上げる方法を徹底解説。中学生をメインターゲットとしながらも、計画の立て方・テスト対策・勉強の習慣化・集中力の高め方など、高校生にも役立つ内容が満載。

勉強計画の立て方ならば「テストに向けて勉強の計画を立てるコツ」「勉強をしない日はつくらない」など、さらに詳細がまとめられている。

葉一(はいち)さん

教育YouTuber。東京学芸大学卒業後、塾講師などを経て独立。2012年にYouTubeチャンネル「とある男が授業をしてみた」の運営を開始し、小中高の主要教科の授業動画を無料で公開。チャンネル登録者数は143万人、動画累計再生回数は4億回を超える。