読者の高校生から、「塾の選び方が分からない」という悩みが寄せられた。塾にはさまざまな形態があり、自分に合うスタイルに迷う高校生も多いはずだ。受験指導の専門家・柳生好之(やぎゅう・よしゆき)さんに、失敗しない塾選びのポイントを聞いた。(黒澤真紀)

【集団指導塾】難関大学を目指す&競争に燃える人向け

―塾はいろいろなタイプがありますが、何種類の形態があるのでしょうか?

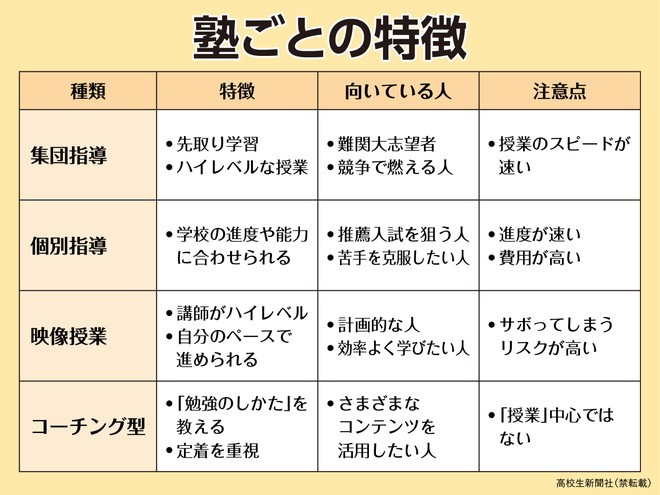

大きく分けて集団指導型、個別指導型、映像授業型、コーチング型の塾があります。

―では、集団指導の塾には、どんな特徴がありますか?

先生が黒板を使って、大人数を相手に授業を進めるタイプの塾です。最近では、一教室30人ほどの、少々少人数の規模の塾も増えてきました。

大手になればなるほど、先生のクオリティーが高く、ハイレベルな授業が受けられます。周りの生徒のレベルも高く、刺激を受けながら勉強できます。

―どんな人に向いていますか?

授業は復習よりも先取り学習が中心なので、自分でしっかり復習できる人が向いています。授業のスピードも速いので、基礎がしっかりできている人ほど効果が高いです。

難関大学を目指していて、周囲との競争の中で成績を伸ばしたい人にはおすすめ。一方、ついていくのが難しい場合は、他のタイプの塾を検討する方が良いでしょう。

-

■集団指導塾の例

河合塾、駿台予備学校、四谷学院、代々木ゼミナールなど

【個別指導塾】苦手が多い人、学校の授業についていけない人向け

―個別指導の塾にはどんな特徴がありますか?

1人の講師が生徒1人または2人に授業を行います。生徒一人一人の能力や、学校の進度に沿った指導を受けられるのが特徴です。

―どんな人に向いていますか?

学校の進度に合わせてくれるので、成績が重要になる学校推薦型選抜を狙う人にはおすすめです。加えて苦手が多く集団授業についていくのが難しい生徒や、医学部志望など特定の目標に向けて徹底的な指導を受けたい生徒には向いています。

しかし、一般受験を考える場合は効率的とは言えません。集団授業に比べて進度が遅いため授業数を増やさなければならず、結果的に費用負担も大きくなります。

小・中学で個別指導を気に入っていたからといって、そのまま高校でも続けるのが最適とは限らないので、一般受験の対策としては他の選択肢を考えてみましょう。

-

■個別指導塾の例

個別指導スクールIE、個別教室のトライ、東京個別指導学院、明光義塾、城南コベッツなど

【映像授業塾】短期間で多くの授業を受けたい人、計画的に学習できる人向け

―映像授業の塾にはどんな特徴がありますか?

映像授業を視聴して学習するタイプの塾は、一流の講師の授業を配信しているので、講師のレベルが高いケースが多いです。

―どんな人に向いていますか?

地方在住で質の高い授業を受けたい人や、短期間で多くの内容を学びたい人に向いています。自分のペースで勉強を進められるので、計画的に学習できる人や、勉強への意欲が高い人にも効果的。例えば通常1年かかる内容を3カ月で学べるので、効率よく学習を進めたい人には最適です。

一方、意欲が低いとサボってしまうリスクもあります。自律して勉強を進められるかどうかが鍵です。

-

■映像授業塾の例

東進ハイスクール・東進衛星予備校、河合塾マナビスなど

【コーチング塾】学習の土台を作りたい人向け

―コーチング塾はどんな特徴がありますか?

コーチング型は、自分で勉強できる力を育てる目的があり、「勉強のやり方」を指導するタイプの塾です。知識を定着させるには「理解3割・定着7割」が理想とされており、コーチング型塾では参考書や問題集を解くなど、「7割」の定着部分を重視しています。

参考書や映像授業など、プロが最適な学習方法を取捨選択し、最短ルートで成績を伸ばせるようサポートしてくれます。

―どんな人に向いていますか?

コーチング塾は、さまざまなコンテンツを効率よく活用したい人や、生活リズムを整えながら勉強したい人、塾の費用を少なく抑えたい人に向いています。

適切な学習計画を立て、やるべきことを徹底すれば、東大・京大・早慶などの難関大学も十分に目指せます。単に授業を受ける場ではなく、学習の「土台」をしっかり作りたい人におすすめです。

-

■コーチング塾の例

武田塾、現論会、スタディコーチなど

【塾に行くべき人は?】先取り学習したい人や難関大志望者

―高校生は、学校の授業や予習、復習に多くの時間を割きます。その中でも塾に行ったほうがよいのはどんな人ですか?

まず、高校の勉強をなるべく早く進めたい人です。例えば大学進学希望者向けに集団授業を行う塾の多くは、学校の授業よりも「先取り」した内容を教えていて、復習よりも予習に重きが置かれています。

次に、東京大学や京都大学、一橋大学、東京科学大学などの難関国立大学や、早慶上智など難関大志望者です。とはいえ、高校入学直後から志望大学を決めている人ばかりではないでしょう。なんとなく「いい大学に行きたい」と思っているけれど、具体的にどこが自分に合うのか分からない人は、一度いろいろな塾の体験授業を受けてみるのがおすすめ。塾の先生と話をする中で、自分のレベルや目指せる大学が見えてきます。

―「学校の授業についていけない」という理由で塾に入る人もいます。

学校の授業についていくことや、苦手科目の克服を目的に入塾したい人は、個別指導の塾がおすすめです。集団授業塾の多くは先取りで授業が進むので、学校の授業のフォローには対応していない場合があります。入塾前に、塾で組まれているカリキュラムを確認しましょう。

【メリット】「やらなくていいこと」がわかる

―学校や自宅ではなく、塾で勉強するメリットはなんですか?

「何をやらなくていいか」のアドバイスを受けられ、一人ひとりに合った学習計画を作ってもらえることです。

今は参考書や通信教材のみならず、勉強アプリ、映像授業のサブスクリプションなど、教材が無限にあります。次々に試し、挫折を繰り返してしまう人も多いです。全部やろうとしたら、とても時間が足りません。

塾では、おのおのの志望校やペースに合った学習計画を立ててもらえるので、結果につながりやすいです。

【選ぶポイント】講師の種類、通いやすさ、費用を確認

―塾選びの際、見るべきポイントを教えてください。

まずは講師の種類です。塾の多くはプロの講師かアルバイトの大学生が授業をします。プロの講師は一つの教科を教えることに特化していて、授業の経験も豊富なため、わかりやすく教えてもらえます。

大学生のアルバイトから授業を受ける場合は、通っている大学名を教えてもらい、志望大学と同じレベルの大学に通っている人を選ぶのがおすすめ。どう勉強したらその大学に受かるのか、実体験を交えて教えてもらえます。

次に、通いやすさも大切。家か学校の近く、もしくはその間にある塾が通いやすく、継続しやすいです。移動時間を減らし、その分を勉強に使える環境を選ぶと効率が上がります。

加えて、1年間にかかる費用も必ず確認しましょう。初期費用が安く見えても、追加の講習や特訓講座が積み重なれば高額になります。

塾で提案された講座はすべて受講したほうが結果につながりやすいので、入塾前に、「受験に必要なすべての講座を受けた場合の費用はいくらか」をしっかり確認しておきましょう。

自習室は必須ではない

―塾によっては自習室を設けているところもありますが、必ずあったほうがよいのでしょうか?

必須ではありません。試験本番は静かな環境ではないため、少し騒音がある場所でも集中できるようにしておくのが理想です。

学校の自習スペースや図書館、カフェなど、どこでも勉強できる力をつけたほうが最終的に伸びます。

【注意点】塾選びは「目的」を考えて

―塾選びの際、失敗しがちなポイントは?

目的を考えずに塾を選ぶと失敗します。「友達が通っているから」「有名だから」という理由で選ぶのはNG。塾ごとに特徴があり、得意な指導分野も異なります。

自分に合う塾を見つけるには、学校の成績を上げたいのか、大学受験に向けた対策をしたいのか、何を優先するかをはっきりさせておきましょう。国立か私立か、文系か理系かを考えながら、少しずつ選択肢を絞っていくのも有効です。

【一般選抜志望者の入塾時期】「高2夏」までがおすすめ

―大学受験を目的とする場合、いつから入塾すればよいですか?

「高2の夏」までに入塾するのがおすすめです。一般選抜は科目数が多く、範囲も広いため、対策には時間がかかります。

難関大学を目指す場合、高1・高2のうちに基礎を固め、高3で本格的に受験勉強を進める必要があります。

【学校推薦型選抜の入塾時期】高1or苦手分野が出てから

―学校推薦型選抜での大学進学を目指す場合は、いつから入塾するのがおすすめですか?

高校1年から定期テストで高得点を取り続けなければなりません。評定平均が合否を大きく左右するので、授業の補習や定期テスト対策をしてくれる塾を利用すると安心です。高校1年から通っても構いませんし、苦手分野が出てから入塾しても間に合うでしょう。

やぎゅう・よしゆき

早稲田大学第一文学部卒業。リクルート「スタディサプリ」で東大・京大・早大・難関国公立大の現代文を担当し、再現性の高い授業で支持を集める。難関大受験専門塾「現論会」代表。著書に『ゼロから覚醒はじめよう現代文』(かんき出版)など。