歴史を「覚える量が多すぎる」「詰め込むしかない」と感じる場面はありませんか? でも実際には、流れや因果関係を意識すれば、パズルのようにすんなり頭に入ってくる教科なんです。流れや関係を意識して学べば、安定して良い点を取りやすくする私の勉強法を紹介します。(高校生記者・つぐみ=1年)

【1】マンガで流れや人物の関係性をつかむ

私は図書館で歴史マンガを読み、出来事のつながりや人物の関係性を整理しています。教科書は文字が多く、時系列が前後する場合もあるため、少しわかりにくく感じます。

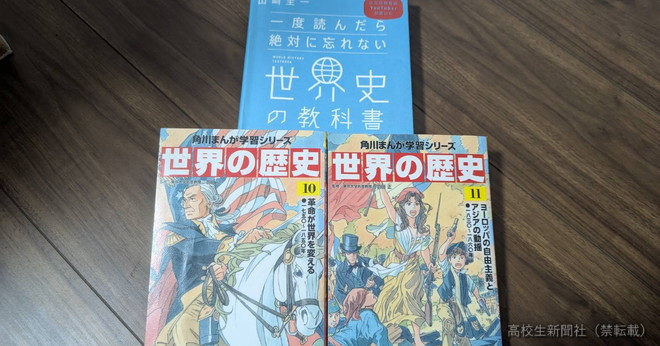

マンガはイラストが豊富で文章量に圧倒されず、大事なポイントをつかみやすい点が魅力です。巻末に載っている豆知識にも目を通せば、細かい内容も理解しやすくなります。

時間がないときはテスト範囲だけを読み、長期休みなど時間がある時期に全体を読むと、より理解が深まります。「角川まんが学習シリーズ」の『世界の歴史』『日本の歴史』がお気に入りです。

【2】白紙に授業内容を書き出して記憶を定着

授業でインプットしただけでは記憶は定着しづらいと感じます。私は白紙に授業内容をゼロから書き出し、自分で論述問題を作って解いています。

答え合わせはネットの解説サイトを活用したり、先生やChatGPTに見てもらったりして、重要ポイントを確認します。自力でアウトプットすると知識が定着しやすく、忘れにくくなると実感しています。

【3】ネットや書籍で深堀りしてみる

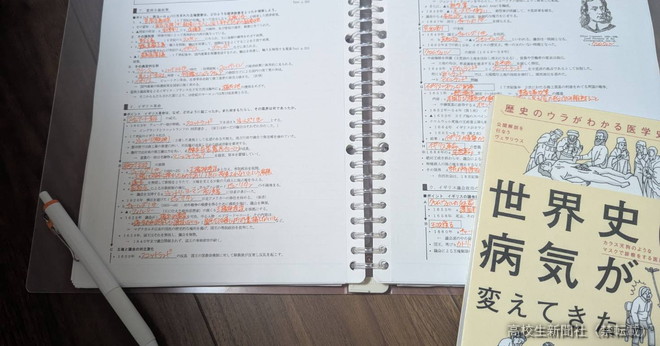

授業をきっかけに自分で深掘りして学ぶと、歴史の面白さをより実感できます。「感染症の歴史」のようにテーマを絞って調べると、広い時間軸で思いがけない共通点や関係性が見つかり、より興味が湧いてきます。

気になったテーマをネットや書籍で調べると、知識がさらに広がっていきます。テスト対策にとどまらず、自分の関心を入り口に学んでいくと、歴史そのものがもっと楽しく感じられるようになります。

- つぐみ 東京都在住。選挙管理委員会所属。得意教科は社会科と数学。推しはLE SSERAFIMのウンチェさん。趣味はDuolingoとプログラミング。