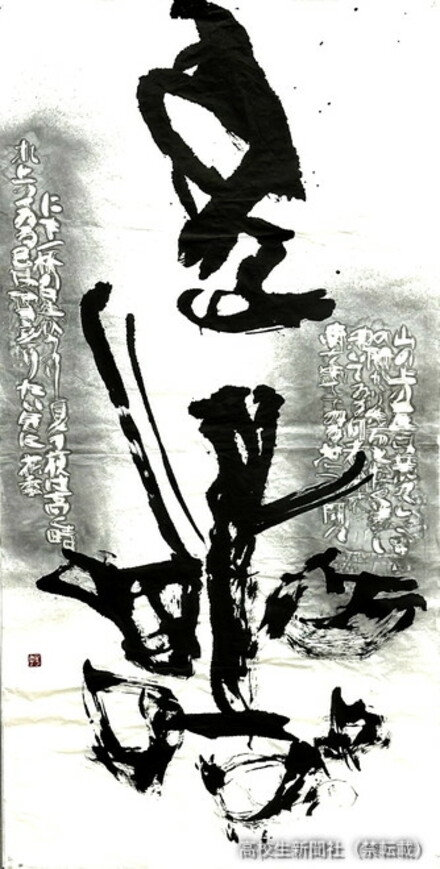

加藤花季さん(滋賀・伊吹高校2年)は毎年10月に発表される「国際高校生選抜書展(書の甲子園)」(毎日新聞社、毎日書道会主催)の創作の部で、2年連続となる文部科学大臣賞を受賞。大会史上初の2連覇を成し遂げた。(文・中田宗孝、写真・学校提供)

病気の祖母へ「治ってほしい」願いを込め

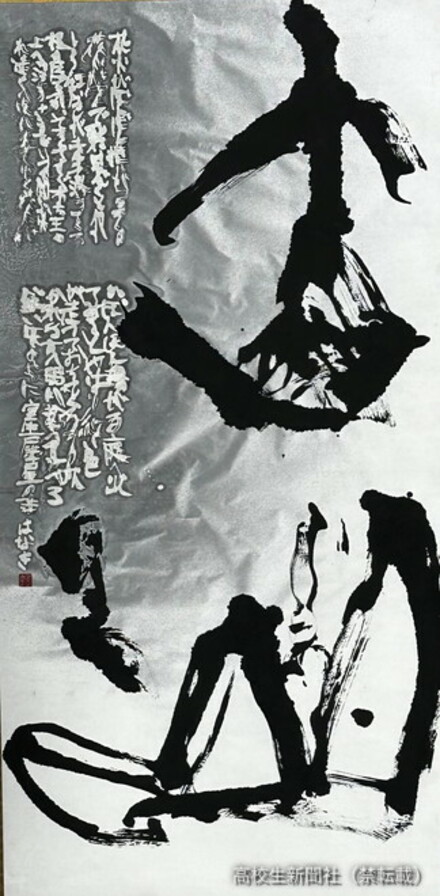

今年の「書の甲子園」で文部科学大臣賞に選ばれた作品「望星」は、今夏に約1カ月かけて制作。縦136センチ×横68センチの半紙に、甲骨文字で「望星」、蝋書きで室生犀星(むろう・さいせい)の詩「山上の星」の一節をしたためた。

もっとも苦労したのは「星」の甲骨文字。「『星』の四角形っぽい、三角形っぽい所は、墨のかすれ具合を工夫し、それぞれ違う形になるように。墨の量や筆の向きに変化をつけながら我慢強く取り組みました」

今作には「病気の祖母への願いを込めた」と明かす。「制作時に祖母が病気になってしまって……。早く病気が治ってほしいという思いを、人々が『願う』『望む』ものでもある星の字であらわしました。夜空の星を眺めるのが好きな自分も作品に重ねています」

高校入学後に書道を始めた

書道を本格的に始めたのは高校で書道部に入部してから。1年生のころから「蝋(ろう)書き」と「甲骨文字」の書に取り組んでいる。

蝋書きとは、溶かしたロウで文字を書き、背景に淡墨や絵の具などで色を塗ると白い文字が浮かびあがる技法のこと。「墨で書くのとは違った文字の雰囲気になるのがお気に入りです」。

「甲骨文字」は、古来中国で亀の甲羅や動物の骨に刻まれていた書体だ。「文字の形にひかれました。例えば、甲骨文字の『月』は三日月のような形で、『火』は燃えているような形をしてます。それがすごく面白いんです」

1年生のときに文部科学大臣賞を受賞した「赤火」は、甲骨文字と蝋書きの詩文を組み合わせた書。入部してから半年で完成させた作品だった。書道部顧問の押谷達彦先生は、加藤さんを「入部当初から字を書く腕前は備わっていた」と評す。

「あかんかった日」の失敗を明日につなげる

「一つの作品の制作期間中には、うまくいった日、あかんかった日がある」。そう語るように、メンタル面も作品の出来栄えに大きく作用する。書道室に着いて、紙を敷き、墨をつけて筆を下ろすと「今日はいけるかもしれない」と感じる絶好調の1日がある。だが、思いどおりにならない日の方が多いという。

「うまくいかない日の考え方が大事。失敗をどう明日につなげられるかを考え、明日こそいい日かもしれないと前向きに受けとめる」

1年生のころと比べ、作品制作前に熟考するようになった。「どんな線を書きたいか、理想の線を書くためにはどう筆を動かせばいいのか。自分の中でイメージをしっかり立ててから書き始めています」

書道に出会って「肯定的」になれた

書道に出会って内面が大きく変わった。「中学のときは、何か一つでも失敗したら『私は何もできん』と、あきらめてしまう所があったんです」

いつもの書道室を見渡すと、気心知れた仲間たちがいる。「失敗した」と思っても、「その線いいやん」と褒めてくれる顧問の先生がいる。それが自らの力になると気がつき、自分を肯定的にとらえられるようになった。「じっくり時間をかけて1枚の紙に自分を表現する。書道ってすごく自由だなって」

「来年の『書の甲子園』で3連覇する」なんて思いが頭をよぎることもある。とはいえ、「そこは変に意識せず」と笑う。「もっと動きのある文字を書けるようになりたいんです」。加藤さんの書の道は、楽しくて心躍る自由がどこまでも続いていく。