新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、一般選抜の実施方法を変更したり、感染者の受験機会確保する対応を打ち出したりする大学がある。こうした対応について、河合塾横浜校の校舎長・高野英悟さんに聞いた。(中田宗孝)

科目を削減する大学はほとんどなし

―新型コロナウイルス感染症の影響によって、各大学の一般選抜の実施方法に変更はあるのでしょうか。

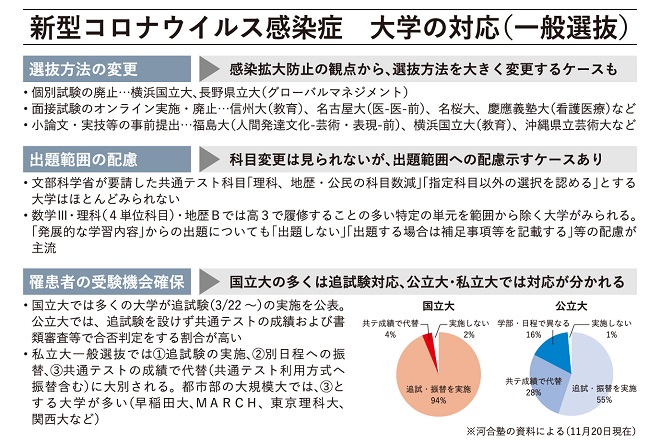

大学の対応は、「一般選抜方法の変更」「出題範囲の配慮」「新型コロナウイルスに感染した受験生の受験機会の確保」などがあります。

横浜国立大学は、感染拡大防止の観点から個別試験を実施せず「大学入学共通テスト」の成績で合否を決めます。面接試験をオンラインで実施する大学や、小論文などを事前提出させる大学もあります。

一方、文部科学省が要請した理科や地歴・公民の科目数削減などを実施する大学はほとんど見られませんが、数学Ⅲ・理科(4単位科目)・地理Bでは、高校3年で履修する特定の単元を範囲から除く大学や、「発展的な学習内容」を「出題しない」「出題する場合は補足事項等を記載する」などの配慮をする大学があります。

国立大の多くは追試を実施、私立大は共通テストの成績で判定する場合も

―受験生が感染して試験を受けられない場合は、どのような配慮がありますか。

新型コロナウイルスに感染して試験が受けられない受験生のために、国立大学の多くは追試験を実施します。公立大学では、追試験を行わず、「大学入学共通テスト」の成績と書類審査で合否の判定をする割合が高いです。

私立大学の対応は、追試験の実施や別日程への振り替え、大学入学共通テストの成績による代替などに分かれます。都市部の大規模大学では、共通テストの成績で代替するところが多いです。

- ★河合塾の大学入試情報サイトKei-Netでは、最新の入試情報を提供し受験生をサポートします。

高野英悟

河合塾横浜校校舎長。1989年入塾。駒場校、麹町校、本郷校の校舎長を経て2019年4月より現職。大学入試に関する豊富な知識を持ち、高校などで多数講演を行っている。